2018-artikel

Krebserregende Valsartan-Präparate

Warum die Kontrollen nicht ausreichen

Der Rückruf von verunreinigten Valsartan-Medikamenten ging im Sommer durch die Presse. In dem Blutdrucksenker war der krebserregende Stoff Nitrosamin entdeckt worden. Was steckt hinter diesem Skandal und was müsste passieren, um Wiederholungen unwahrscheinlicher zu machen?

Über 100 Valsartan-Chargen von 16 Herstellern waren allein in Deutschland von dem Rückruf betroffen.[1] Der in den Medikamenten enthaltene Wirkstoff stammte hauptsächlich von dem chinesischen Hersteller Zhejiang Huahai Pharmaceutical. Da die globale Produktion von aktiven Wirkstoffen hauptsächlich in China und Indien stattfindet, ist die Herkunft der verunreinigten Rohstoffe kein Zufall. Die Hersteller hierzulande machen meist nur die letzten Verarbeitungsschritte, tragen aber natürlich die rechtliche Verantwortung für die Qualität ihrer Produkte.

Risiko Krebs

Die Verunreinigung mit krebserregenden Nitrosaminen war erheblich: Die betroffenen Medikamente enthielten zwischen 4 und 22 µg NMDA (Nitrosodimethylamin) pro Tablette.[2] Zum Vergleich: Die durchschnittliche Aufnahme von Nitrosaminen durch Lebensmittel wird auf 0,3 µg pro Tag geschätzt.[3] Es gibt keinen Grenzwert, unterhalb dessen Nitrosamine als unbedenklich gelten.

Möglicherweise sind die Präparate schon seit 2012 verunreinigt. Viele PatientInnen hätten dann jahrelang krebserzeugende Medikamente geschluckt. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA schätzt das Krebsrisiko auf 1 von 5.000 PatientInnen. Das heißt, von 5.000 Betroffenen, die das verunreinigte Präparat sieben Jahre in der höchsten Tagesdosis (320 mg) eingenommen haben, wird eine/r an Krebs erkranken.[4] Dabei ging die EMA allerdings von einer Belastung von 60 µg NMDA aus, in 320 mg Tabletten wurden in Deutschland maximal 22 µg gefunden.

Die US-Behörde FDA errechnete aus den tatsächlich in den belasteten Tabletten gefundenen Mengen bei vierjähriger Einnahme der höchsten Tagesdosis einen zusätzlichen Krebsfall auf 8.000 PatientInnen.[5] Diese beiden Berechnungen sind nicht stimmig und zeigen, dass seriöse Abschätzungen schwierig sind.

Das zusätzliche Krebsrisiko scheint zwar eher gering, auch wenn jeder unnötige Fall einer zu viel ist. Aber da allein in Deutschland über zwei Millionen Menschen Valsartan-Präparate einnehmen [6],[7] und die Verunreinigung vermeidbar ist, ist die späte Entdeckung der schädlichen Stoffe und die zögerliche Reaktion der Behörden inakzeptabel.

Mängel auf vielen Ebenen

Die Verunreinigung von Valsartan ist wohl mehr zufällig bei Kontrollen für die Produktion eines spanischen Fertigarzneimittelherstellers aufgefallen.[8] Die Überwachungsbehörde eines Bundeslandes erfuhr das durch einen anonymen Hinweis 3 und informierte die deutsche Zulassungsbehörde BfArM, die wiederum die europäische EMA alarmierte. Und hier fängt das Wirrwarr an. Obwohl die meisten Wirkstoffe aus ausländischen Quellen stammen, sind die Bundesländer für die Überwachung der Hersteller zuständig. Sie sind auch diejenigen, die eine Rückholung von Arzneimitteln anordnen können. Das BfArM kann nur eine koordinierende Rolle spielen.

Deshalb dauerten Testung und Rückrufe auch vergleichsweise lange. Kritik gab es auch an der Informationspolitik, die unvollständig und zögerlich war. So erfuhren ÄrztInnen und PatientInnen nur nach und nach, welche Produkte betroffen waren. Und der Hinweis, das Medikament nicht abzusetzen, sondern auf einen anderen Hersteller auszuweichen, lief ins Leere, weil keine Liste der unbedenklichen – weil negativ getesteten – Mittel veröffentlicht wurde.[1]

Hersteller mitverantwortlich

Auch die Hersteller in Deutschland trifft ein gehöriges Maß an Mitverantwortung, denn sie sind für die Qualität des Endprodukts verantwortlich, auch wenn sie den eigentlichen Wirkstoff selbst einkaufen. Sie erhalten vom Wirkstoffproduzenten Anweisungen zur Analyse und Qualitätskontrolle (Active substance master file, ASMF). Allerdings gibt es einen vertraulichen Teil, der den Syntheseweg offenlegt. Dieser steht nur den Zulassungsbehörden zur Verfügung.[3] Warum ist das ein Problem?

Die Verunreinigung von Valsartan bei Zhejiang Huahai Pharmaceutical ist durch eine Veränderung des Herstellungsprozesses entstanden, der eine höhere Wirkstoffausbeute bringen sollte. Doch genau diese Veränderung ließ bedeutende Mengen von Nitrosaminen entstehen. Ein erfahrener Chemiker hätte das Risiko durch den geänderten Syntheseprozess also erkennen und entsprechende Untersuchungen veranlassen können, bevor die Tabletten gepresst und an die Apotheken ausgeliefert wurden. Doch die Geheimhaltung des Herstellungsprozesses verhindert, dass die Fertigarzneimittelhersteller solche Risiken vollständig erkennen können.

Europäische Behörde versagte

Auf dem Weg von der Produktionsstätte eines Wirkstoffs bis zu seiner Weiterverarbeitung in Europa gibt es noch eine wichtige weitere Kontrollinstanz: Das beim Europarat angesiedelte EDQM[9] ist für die Sicherheit von pharmazeutischen Rohstoffen zuständig. Jeder Wirkstoff-Produzent benötigt für den Import nach Europa eine Erlaubnis für den Herstellungsprozess.[10] Aber offensichtlich hat die Behörde geschlafen. Denn Zhejiang Huahai Pharmaceutical hatte (wenn auch vermutlich verspätet) den geänderten Syntheseprozess für Valsartan offiziell gemeldet. Das Herstellungsverfahren wurde am 9.6.2016 vom EDQM genehmigt. Die Behörde erkannte die Risiken nicht.

Doch damit nicht genug: Die EDQM brüstete sich noch im August dieses Jahres, dass die Zusammenarbeit der nationalen Labore zur Qualitätskontrolle in Europa sehr gut funktioniere. Es seien 2017 rund 9.000 Arzneimittel getestet worden. Schwerpunkte der Kontrolle waren zehn Wirkstoffe, darunter auch Valsartan.[11] Dummerweise wurde die Verunreinigung mit Nitrosaminen trotzdem nicht bemerkt.

Mehr Kontrolle nötig

Inzwischen entzog das EDQM drei weiteren Herstellern die Erlaubnis für die Einführung von Valsartan nach Europa, zwei davon stammen aus China, einer aus Indien. Die geprüften Wirkstoffe enthielten entweder NDMA (wenn auch deutlich weniger als der von Zhejiang Huahai Pharmaceutical) oder es gab Zweifel an der Eignung des Herstellungsprozesses.[12]

Außerdem teilte das EDQM mit, dass die Untersuchungsbehörden in den europäischen Staaten jetzt parallel zwei unterschiedliche Testverfahren zur Bestimmung von Nitrosaminen in Valsartan anwenden und auch andere Wirkstoffe der Sartangruppe untersucht werden.

Möglicherweise ist der Sartan-Skandal nur die Spitze des Eisbergs. Eine bessere Kontrolle der Arzneimittelqualität ist dringend erforderlich. Eine Bündelung der Aufsicht beim BfArM ist erforderlich. Bei Gefahr im Verzug sollte die deutsche Behörde bevollmächtigt sein, Arzneimittel mit Qualitätsmängeln sofort vom Markt zu nehmen. Das EDQM muss die Qualität der eigenen Arbeit überprüfen und die Kontrolldichte erhöhen. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres führte die Behörde ganze 22 Vor-Ort-Inspektionen in Asien durch.[13] Und schließlich müssen auch die Firmen, die die Wirkstoffe weiterverarbeiten, über Änderungen im Herstellungsprozess informiert werden, damit sie gezielt nach Verunreinigungen suchen können. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7/2018, S.4

[1] arznei-telegramm (2018) Mehr als 100 Valsartan-Präparate mit Kanzerogen kontaminiert. 49, S. 65

[2] 160 mg Tabletten 4-10 µg; 320 mg Tabletten 16-22 µg

[3] Arzneimittelbrief (2018) Produktionsbedingte Kontamination von Valsartan-Präparaten: Weitere Informationen. 52, S. 57

[4] EMA (2018) Update on review of recalled valsartan medicines. Press release 2 Aug. www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/08/news_detail_003000.jsp

[5] FDA (2018) FDA update on valsartan recalls. www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm613916.htm [Zugriff 13.9.2018]

[6] Valsartan mono 717 Mio. Tagesdosen, in Kombinationen 241 Mio. Tagesdosen

[7] Schwabe U und Paffrath D (Hrsg.) (2017) Arzneiverordnungs-Report 2017. S. 227ff.

[8] BfArM (2018) Valsartan. Fragen und Antworten. www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/Arzneimittelinformationen/Arzneimittelfaelschungen/RapidAlertSystem/Valsartan/Hintergruende/_node.html [Zugriff 13.9.2018]

[9] European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare (EDQM) www.edqm.eu

[10] Certificate of suitability (CEP)

[11] EDQM (2018) Factsheet OMCL Network. August www.edqm.eu/sites/default/files/report-cep-monthly-report-july2018.pdf

[12] EDQM (2018) Update on EDQM’s actions following detection of impurity in valsartan. 28 Aug. www.edqm.eu/sites/default/files/pressrelease-update-on-edqm-actions-following-detection-of-impurity-in-valsartan-august2018.pdf [Zugriff 13.9.2018]

[13] EDQM (2018) Certification monthly report July 2018. www.edqm.eu/sites/default/files/report-cep-monthly-report-july2018.pdf [Zugriff 13.9.2018]

Klimawandel kommt uns teuer zu stehen

Sonderbericht der WHO zur COP24

Lebensräume, Atemluft, Trinkwasser und Ernährung sind durch steigende Meeresspiegel, Extremwetter-Ereignisse, Hitzewellen und Dürren in Gefahr. Unterlassener Klimaschutz kommt uns teuer zu stehen. Mit ihrem Bericht zur Weltklimakonferenz COP24 in Kattowitz legt die WHO dazu aktuelle Berechnungen vor.[1]

Kostspieligen Maßnahmen zum Klimaschutz stehe ein gesundheitlicher Nutzen von doppeltem Wert gegenüber, resümiert die WHO in ihrem bei der Weltklimakonferenz vorgestellten Bericht. Auf 38 Seiten präsentiert ein 80-köpfiges internationales ExpertInnenteam seine Einschätzungen und Berechnungen.

Eine der Kernaussagen: In den 15 Ländern mit den höchsten Treibhausgas-Emissionen betragen die daraus resultierenden Gesundheitskosten mehr als 4 % ihres Bruttoinlandsproduktes. Maßnahmen zur Umsetzung des Pariser Abkommens kosten dagegen etwa ein Prozent des weltweiten BIP.[2] Klimaschutz mache sich daher überall auf der Welt bezahlt. Die zu erwartenden positiven Gesundheitseffekte von entschiedenem Handeln wären gerade in Indien und China besonders groß.

Der Bericht präsentiert den aktuellen Wissensstand zu den komplexen Zusammenhängen zwischen Klimawandel und Gesundheit und bietet Schlüsselinformationen für politische EntscheidungsträgerInnen: Wie ziehen Länder den größten gesundheitlichen Nutzen aus ihren Klimaschutzmaßnahmen und wie können die schlimmsten krankmachenden Folgen des Klimawandels vermieden werden? Der Bericht gibt außerdem einen Überblick über gesundheitspolitische Initiativen und Maßnahmen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene zur Umsetzung der Paris-Konvention.

Jetzt Handeln!

Würde das Paris-Abkommen in Kattowitz konsequent umgesetzt, könnte es „die stärkste Gesundheits-Vereinbarung dieses Jahrhunderts sein“, sagte WHO-Direktor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Der Klimawandel bedrohe schon heute die Grundlagen einer gesunden Existenz: Saubere Luft, Trinkwasser, Nahrung und eine sichere Unterkunft. Er drohe Jahrzehnte des Fortschrittes in der globalen Gesundheit zunichte zu machen. „Wir können es uns nicht leisten, das Handeln noch länger hinauszuzögern.“ Gerade für die Inselstaaten im Pazifik sei ein schnelles Handeln von essenzieller Bedeutung. Die Ergebnisse der COP24 entscheiden über Gesundheit und Existenz der InselbewohnerInnen.

Wetterextreme und Dürren rufen Hungersnöte hervor, Trinkwassermangel verursacht Krankheiten, führt zu mangelnder Hygiene und beeinträchtigt in erheblichem Maß die Mutter-Kind-Gesundheit. Hitzewellen lassen die Sterberaten bei Herz- und Atemwegs-Erkrankungen ansteigen und fördern Asthma-Anfälle. Denn die Konzentration von Schadstoffen, Pollen und Allergenen in der Luft ist bei Hitze deutlich erhöht.

Luftverschmutzung tötet

Die Folgen einer verfehlten Klimapolitik wären verheerend. Eine eher konservative Schätzung geht ab 2030 von jährlich 250.000 zusätzlichen Todesfällen durch den Klimawandel aus: 38.000 Sterbefälle weltweit durch Hitze, 48.000 durch Diarrhö, 60.000 durch Malaria und 95.000 durch Unterernährung bei Kindern.

Eine Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele – die in vielen Bereichen eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation bedeuten würde – könnte ab 2050 jedes Jahr eine Million Menschenleben retten – und zwar allein durch eine Reduzierung der Luftverschmutzung, die jedes Jahr für sieben Millionen vorzeitige Todesfälle sorgt. 90 % der globalen Stadtbevölkerung atmet derzeit Luft ein, deren Schadstoffbelastung die WHO als bedenklich einstuft.

Die Krankheitsbürde durch CO2-Emissionen sei inzwischen dermaßen hoch, dass ein Wechsel zu nachhaltigeren Energien, Transport- und Lebensmitteltechnologien sich ganz von allein auszahle. „Die wahren Kosten des Klimawandels sehen wir in unseren Krankenhäusern und fühlen wir in unseren Lungen“, formuliert es Dr. Maria Neira, Leiterin der WHO-Abteilung für umweltbedingte und soziale Determinanten von Gesundheit. Klimaschutz sei darum kein Kostenfaktor, sondern eine Chance.

Ein Plus für die Gesundheit

Investitionen in den Klimaschutz seien immer auch ein Plus für die Gesundheit. Denn dieselben Faktoren, die das Weltklima destabilisieren, sind auch verantwortlich für schlechte Gesundheit. Haupttreiber des Klimawandels ist die Verbrennung fossiler Energieträger – sie ist auch eine der Hauptursachen für Luftverschmutzung.

Fleischproduktion ist verantwortlich für 15% der CO2-Emissionen. Eine Reduktion der Fleischproduktion sowie des Fleischanteils in der täglichen Nahrung könnte das Risiko für Herz-Kreiskauf-Erkrankungen und Krebs deutlich senken.

Städte als Schlüsselakteure

Gerade Städte sieht die WHO in der Verantwortung, was den Klimaschutz angeht, sieht sie aber auch als besonders große Nutznießer effektiver Klimapolitik: [3] Denn die Weichen für viele der notwendigen Maßnahmen im Bereich Verkehr und Energieversorgung werden gerade auf lokaler Ebene gestellt. Zugleich profitiert gerade die städtische Bevölkerung überproportional von umweltfreundlichen Verkehrs- und Energiekonzepten. Eine Fußgänger- und Fahrrad-freundliche Verkehrspolitik fördert körperliche Aktivität und bedeutet eine bessere Gesundheit. Ein sicherer öffentlicher Nahverkehr senkt die Zahl der Verkehrsopfer und Unfälle.

Fehlende Investitionen lassen die Verletzlichsten zurück

Nicht nur beim Klimaschutz, auch bei der Klimaanpassung sieht die WHO gewaltige Lücken. Was zu tun ist, um die Gesundheit vor dem Klimawandel zu schützen, sei zwar bekannt – von krisenfesten, nachhaltigen Gesundheitseinrichtungen bis hin zu verbesserten Warnsystemen für Extremwetter-Ereignisse und Krankheitsepidemien. „Aber fehlende Investitionen lassen die Verletzlichsten zurück”, so Dr. Joy St John, aus der WHO-Abteilung für umweltbedingte und soziale Determinanten von Gesundheit.[2]

Der WHO-Bericht fordert alle Partnerstaaten der United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) auf, eine Analyse von Gesundheitskosten und -nutzen in ihre Klimaschutz-Strategien einzubeziehen. Er empfiehlt fiskale Anreize wie eine Kohlesteuer oder Energie-Subventionen, um der Wirtschaft Anreize für eine Reduzierung von Treibhausgasen und Luftschadstoffen zu bieten. Nicht zuletzt sollten die Staaten in eine effektive Klimaanpassung im Gesundheitssystem investieren und ihre Infrastruktur auf zukünftige Herausforderungen besser vorbereiten.

Klimaschutz stärkt Entwicklung

Die Klimaschutz-Agenda sei nicht nur eng verzahnt mit der Agenda 2030 der nachhaltigen Entwicklungsziele, sondern letztendlich auch mit der internationalen Charta der Menschenrechte. Die WHO sieht alle Staaten in der Verantwortung, das Menschenrecht auf Gesundheit zu respektieren, zu schützen und zu erfüllen. Das erfordere eben auch, Menschen vor den vorhersehbaren und krankmachenden Auswirkungen des Klimawandels zu bewahren. (CJ)

Schulmaterial zum Klimawandel

Im Fokus dieser kostenlosen Unterrichtseinheit für Berufsschulen stehen Atemwegs-Erkrankungen in Indien und Deutschland. Die Broschüre mit Unterrichtskonzept und Arbeitsbättern bereitet die Schülerinnen und Schüler auf zukünftige berufliche Herausforderungen vor und sensibilisiert sie für die komplexen Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel. Sie können das Material kostenlos herunterladen.

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2018, S. 1

Bild © Karolina Sobel Akcja Demokracja COP24

[1] WHO (2018) COP24 Special report: Health & Climate Change. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972-eng.pdf?ua=1 [Zugriff 12.12.18]

[2] WHO (2018) Health benefits far outweigh the costs of meeting climate change goals. Press release 5. Dec www.who.int/news-room/detail/05-12-2018-health-benefits-far-outweigh-the-costs-of-meeting-climate-change-goals [Zugriff 12.12.18]

[3] WHO (2018) Health and Climate Change. Newsroom. Facts in pictures. www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/health-and-climate-change [Zugriff 12.12.18]

Härtere Bandagen gegen Soft-Drinks

Großbritannien führt Zuckersteuer ein

Im Kampf gegen Übergewicht und Diabetes setzt nun auch die Regierung in London auf Härte. Mit einer Steuer auf Softdrinks greift sie eine wichtige Ursache an - die Hersteller reagieren. Auch in Deutschland wird die Debatte aufmerksam verfolgt, aber die Politik bleibt untätig.

„Britain is the fat man of Europe“ – so brutal wie die britische Times titelten viele Blätter im Königreich Ende 2017.[1] Neue OECD-Zahlen zeigten damals einen rasanten Anstieg von Übergewicht und Diabetes auf der Insel. Der Regierung wurde Tatenlosigkeit vorgeworfen, ein Aktionsplan zu Übergewicht bei Kindern war ein Jahr zuvor noch verwässert worden und zog deshalb harsche Kritik auf sich.

Vor wenigen Wochen nun folgte eine Verbraucherreform: Seit dem 6. April gilt in Großbritannien und Nordirland eine neue Steuer auf zuckerhaltige Soft-Drinks. Fünf oder mehr Gramm Zucker in 100 Millilitern Getränk kosten künftig 18 Pence Steuer zusätzlich (ca. 21 Cents). Bei mehr als acht Gramm werden 24 Pence fällig (ca. 28 Cents). In Irland soll ab Mai eine ähnliche Regelung in Kraft treten. Auch eine baldige Ausweitung der Abgabe auf andere Getränkearten, etwa gesüßte Milchshakes, wird diskutiert.

Hersteller reagieren mit Rezeptänderungen

Um einer höheren Besteuerung zuvorzukommen, verringerten laut Regierungsangaben bislang mehr als die Hälfte der Hersteller den Zuckergehalt ihrer betroffenen Getränke.[2] Genau das war eines der erklärten Hauptziele der Maßnahme.

Ein ähnlicher Effekt hatte sich schon in Ungarn nach Einführung einer Zuckersteuer gezeigt. Das britische Finanzministerium musste denn auch seine Prognosen korrigieren: Statt der ursprünglich geplanten Steuereinnahmen von 520 Mio. Pfund rechnet die Behörde nun nur noch mit 240 Mio. für das laufende Jahr.[3]

Der finanzielle Aspekt stand allerdings nie an erster Stelle. Die Zuckersteuer soll vielmehr Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislaufkrankheiten vorbeugen und auch die Zahngesundheit fördern. Im vergangenen Jahr wurden in englischen Krankenhäusern pro Tag rund 170 Kindern und Teenagern mindestens zwei Zähne entfernt.[4] Hauptursache ist der hohe Zuckerkonsum, größtenteils aus Soft-Drinks.

Zu viel oder zu wenig Reform?

Industrieverbände und Getränkehersteller kritisierten die neue Regelung massiv. Coca-Cola UK veröffentliche ein Statement in dem es u.a. hieß, es gäbe keinen verlässlichen Nachweis, dass die Besteuerung von Essen oder Getränken das Verhalten von Menschen verändert oder sie dünner mache.[5] Tatsächlich beweisen Beispiele das Gegenteil: In Mexiko fielen 2013 nach dem Inkrafttreten einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke die Verkäufe in den folgenden zwei Jahren um zunächst 5,5% und schließlich um 9,7%, mit der stärksten Abnahme in ärmeren Haushalten.[6] Momentan erhält Coca Cola ca. 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Eine handelsübliche 0,3 Liter-Dose kommt damit auf umgerechnet 9 Teelöffel Zucker.[3] Ein neues Rezept kommt für die Firma aber nicht in Frage. Stattdessen wolle man die Flaschengröße verringern und die Preise anheben.

KritikerInnen befürchten, die neue Maßnahme könnte die Verwendung von – ebenfalls umstrittenen – Süßstoffen befördern. In Schottland ersetzte der Hersteller des populären Getränks Irn-Bru Zucker kurzerhand durch den Süßstoff Aspartam. Die künstliche Süße ist außerdem wesentlich billiger: Sie kostet nur etwa 20 % so viel wie Zucker.[3]

Und Deutschland?

Die britischen Reformen haben auch in Deutschland die Auseinandersetzung um entsprechende politische Initiativen neu befeuert. Bis 1993 hatte es eine – allerdings extrem niedrige – Zuckersteuer gegeben. Sowohl Industrie als auch das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft lehnen damals jedoch eine Neuauflage ab. Und auch der aktuelle Koalitionsvertrag bleibt beim Thema Zucker vage: „Für die Nationale Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten werden wir 2018 gemeinsam mit den Beteiligten ein Konzept erarbeiten, und dies mit wissenschaftlich fundierten, verbindlichen Zielmarken und einem konkreten Zeitplan versehen.“ [2] Bundesagrarministerin Julia Klöckner lehnt Vorschriften bei Rezepturen vehement ab: „Wir definieren nicht, wie Deutschland schmeckt.“ [7] Die Organisation foodwatch veröffentlichte jüngst ihren „Coca-Cola-Report“ und wirft dem Konzern unverantwortliche Marketing- und Lobbytätigkeiten vor. Diese trügen zu steigenden Diabetes-Raten bei, speziell bei Kindern und Jugendlichen, so foodwatch. Das mediale Echo auf die Aktion war groß.

Wie zuvor in GB wurde allerdings auch im deutschen Kontext die Frage gestellt, inwieweit Maßnahmen wie die Zuckersteuer eine „Armensteuer“ darstellen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wie das mexikanische Beispiel zeigt, reduzieren wegen der Steuer gerade ärmere Menschen ihren Zuckerkonsum und verbessern so ihre Ernährung und damit auch ihre Gesundheit.[8]

Internationale Widerstände

Ernährung spielt eine elementare Rolle in der weltweiten Bekämpfung von Übergewicht und Diabetes. Zucker ist dabei ein Puzzleteil von vielen – aber eben ein wichtiges. Die WHO sieht sich seit Längerem der Kritik ausgesetzt, der Nahrungsmittelindustrie nicht entschieden genug die Stirn zu bieten. Eine Steuererklärung der Gates-Stiftung, größter privater Förderer der WHO, listete für 2015 Aktienanteile bei Coca-Cola im Wert von über einer halben Milliarde Dollar auf. [9]

Der Widerstand gegen eine ernsthafte Regulierung dieses Wirtschaftszweiges ist weltweit massiv. Ende 2017 widmete sich eine Reportage der New York Times dem Engagement von kolumbianischen VerbraucherschützerInnen für die striktere Besteuerung von Süßgetränken. Eine Konsequenz für die Beteiligten waren Todesdrohungen– wie der Artikel feststellte, keine Seltenheit in dem Land, aber eigentlich das bevorzugte Instrument des illegalen Drogenhandels.[10] Auch am aktuellen Beispiel Großbritannien wird sich zeigen, inwiefern gegen solche massiven Interessen nachhaltig Politik durchgesetzt werden kann. (MK)

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2018, S. 5

Bild: Softdrinks in supermarket © dyobmit

[1] Smyth C (2017) Britain is the fat man of Europe with 63 per cent of UK adults overweight. The Times 11 Nov. www.thetimes.co.uk/article/britain-is-the-fat-man-of-europe-as-obesity-doubles-in-two-decades-b5vx0nvsx [Zugriff 17.04.2018]

[2] Kapalschinksi C (2018) Briten erheben eine Zuckersteuer – Vorbild auch für Deutschland? Handelsblatt 6. April. www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/verbraucherschutz-briten-erheben-eine-zuckersteuer-vorbild-auch-fuer-deutschland/21146380.html [Zugriff 12.04.2018]

[3] Financial Times (2018) Sugar tax leaves bitter taste for producers. 1 April. www.ft.com/content/66cafab8-33cb-11e8-a3ae-fd3fd4564aa6 [Zugriff 14.04.2018]

[4] Guardian (2018) Dentists warn of child tooth decay crisis as extractions hit new high. 13 Jan. www.theguardian.com/society/2018/jan/13/dentists-warn-of-child-tooth-decay-crisis-as-extractions-hit-new-high [Zugriff 17.04.2018]

[5] Woods J (2016). We’re listening to consumers and taking action to reduce sugar – a tax won’t help. Coca-Cola UK 26 May. www.coca-cola.co.uk/blog/were-listening-to-consumers-and-taking-action-to-reduce-sugar-a-tax-wont-help [Zugriff 18.04.2018]

[6] Roache SA & Gostin LO (2017). The Untapped Power of Soda Taxes: Incentivizing Consumers, Generating Revenue, and Altering Corporate Behavior. In: International Journal of Health Policy and Management; Vol. 6, p 489

[7] Ärzteblatt (2018). Klöckner will der Industrie keine Rezepturen für eine gesündere Ernährung vorschreiben. www.aerzteblatt.de/nachrichten/94741/Kloeckner-will-der-Industrie-keine-Rezepturen-fuer-eine-gesuendere-Ernaehrung-vorschreiben [Zugriff 26.04.2018]

[8] Bosely S (2018) Tax sugar, alcohol and tobacco to help the poor, say experts. Guardian 4 April. www.theguardian.com/society/2018/apr/04/sin-tax-sugar-alcohol-tobacco-to-help-the-poor [Zugriff 26.04.2018]

[9] Unmüßig B (2017) Wohlwollende Alleinherrscher? www.boell.de/de/2017/11/20/milliardaere-bestimmen-globale-agenda [Zugriff 26.04.2018]

[10] Jacobs A & Richtel M (2017) She Took On Colombia’s Soda Industry. Then She Was Silenced. New York Times 13. Nov. www.nytimes.com/2017/11/13/health/colombia-soda-tax-obesity.html [Zugriff 11.04.2018]

Gesundheitsversorgung unter dem Messer

Der von Howard Waitzkin herausgegebene Band “Health Care under the Knife” ist eine harte Abrechnung mit einem profitorientierten Gesundheitswesen aus dezidiert linker Sicht.

Der Herausgeber Howard Waitzkin ist emeritierter Soziologieprofessor an der University of New Mexico und Professor für innere Medizin an der University of Illinois. Das Buch hat deshalb einen starken Fokus auf die Situation in den USA. Das gilt vor allem für die Kapitel, die sich mit dem Versorgungsalltag und den Strukturen im Gesundheitswesen, einschließlich des Zugangs zur Versorgung auseinandersetzen.

Die Analyse des medizinisch-industriellen Komplexes in den USA von Rob Burlage und Matthew Anderson mag auf den ersten Blick radikal erscheinen. Aber die präsentierten Fakten zur Macht und Gewinnorientierung von Gesundheitsversorgungs-Konzernen, ihrer engen Verflechtung mit dem Finanzsektor und akademischen Institutionen ist schon erschreckend. Wobei auch die Grenzen zwischen Universitäten und Pharmaindustrie verschwimmen. So wurde Dr. Laurie H. Glimcher von der Harvard University 2011 Dekanin der Weill Cornell Medical School. Sie hatte aber Verbindungen zu gleich zwei Firmen: Merck und Bristol-Myers. Bei letzterer war sie im Vorstand und bezog dafür 2010 eine Entlohnung in Höhe von 244.500 US$ plus Aktienoptionen im Wert von 1,4 Mio. US$.

Viele US-Amerikaner sind nicht krankenversichert und der staatliche Schutz für Menschen in Notlagen ist beschränkt. Trotzdem kommt in einem Beitrag von Waitzkin und Ida Hellander auch Obamacare - die Gesundheitsreform unter der letzten US-Regierung - nicht gut weg. Zwar hätten dadurch rund 40 Millionen BürgerInnen einen Krankenversicherungsschutz bekommen, aber die Zuzahlungen seien hoch. Außerdem profitierten die privat organisierten Versicherungen enorm.

Die AutorInnen schlagen stattdessen eine einheitliche Absicherung vor, die stark dem deutschen Modell ähnelt: Alle Menschen sind versichert und müssen nichts zuzahlen, im Krankheitsfall gibt es die gleichen Leistungen für alle.

International ausgerichtet sind andere Beiträge im Buch, so das Kapitel zur Pharmaindustrie im modernen Kapitalismus von Joel Lexchin. Es fasst die Misere, die aus der Fixierung auf Aktionäre und deren Interessen entsteht, konzise zusammen. Etwas zu knapp geraten ist der Abschnitt über die „Gesundheitskomponente des Imperialismus“. Zwar werden wichtige Akteure benannt, die negative Folgen für globale Gesundheit haben. Aber die Analysen zur Rolle der Weltbank, der Welthandelsorganisation und auch der Weltgesundheitsorganisation, die zunehmend unter dem Druck steht, vertikale Interventionen gegen einzelne Krankheiten zu propagieren, statt sich der Förderung einer umfassenden Gesundheitsversorgung zu widmen, bleiben eher oberflächlich.

Erhellend ist dagegen der Beitrag von Anne-Emanuelle Birn und Judith Richter zur Rolle des „Philanthro-Kapitalismus“ (Stichwort Gates-Stiftung), dessen Vorabdruck wir schon früher besprochen haben (Pharma-Brief 5-6/2017, S. 7).

Der Fokus auf die USA in Teilen des Buches muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, denn hier wird besonders deutlich, welche Folgen eine Kommerzialisierung der Gesundheit hat. Das mag auch als Warnung vor ähnlichen Trends in Deutschland und anderen europäischen Ländern dienen, die auf eine Entsolidarisierung hinauslaufen und auf eine Versorgung, in der PatientInnen immer weniger im Mittelpunkt stehen. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 4-5/2018, S. 7

Bild: Cover von Waitzkin H (Hrsg.) (2018) Health Care under the Knife. Movib Beyond Capitalism for Our Health. New York: Monthly Review Press. 336 Seiten, e-book 18 US$, paperback 27 US$

Gesundheit braucht Klimaschutz!

Malaria, Dengue & Co breiten sich aus

Klimaveränderungen haben gravierende Folgen für die Gesundheit – besonders in armen Ländern. Die Pharma-Kampagne wird dieses wichtige Thema 2018 intensiv beleuchten, Forschungslücken benennen und sich für Klimaschutzziele stark machen.

Im globalen Süden sind die Auswirkungen der Erderwärmung schon jetzt deutlich zu spüren: Stürme, Überschwemmungen oder auch extreme Dürreperioden verursachen langfristige Gesundheitsprobleme. Aber auch viele Krankheiten werden durch den Klimawandel begünstigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet bis Mitte des 21. Jahrhunderts mit einem deutlichen Anstieg von Herz-Kreislauf-, Atemwegs- oder Nieren-Erkrankungen als direkter Folge des Klimawandels.[1] Massive gesundheitliche Probleme bereiten zusätzlich indirekte Effekte klimatischer Veränderung: In wärmerem Wasser können z. B. mikrobielle Keime schneller wachsen und länger überleben. Das begünstigt z. B. Wurmerkrankungen wie Bilharziose oder Durchfall-Erkrankungen wie Cholera.

Klimawandel kostet Menschenleben

Viele Erreger von Infektionskrankheiten müssen im Lauf ihrer Entwicklung im Freien überleben oder sie werden durch Zwischenwirte wie Zecken, Milben, Würmer oder Insekten übertragen. Beide Gruppen sind völlig von der Umgebungstemperatur abhängig – man bezeichnet sie als ektotherme Organismen. Bei höheren Temperaturen können sie sich schneller vermehren, entwickeln und verbreiten. Und auch die sogenannte Inkubationszeit – die Zeit zwischen der Aufnahme eines Erregers durch den Wirt und dessen Fähigkeit, den Erreger zu übertragen – verkürzt sich dramatisch.[2] Ein wärmeres Klima und stark variierende Niederschlagsmengen können zudem die geografische Ausbreitung von Krankheitsvektoren – etwa tropischer Mückenarten – stark beeinflussen. Dadurch werden Krankheiten wie Malaria oder Dengue-Fieber in Regionen zurückkehren, aus denen sie bereits erfolgreich verdrängt waren.[3] Maßnahmen zur Vektorkontrolle könnten ebenfalls ihre Wirksamkeit verlieren, warnt die WHO.

Ihren Schätzungen zufolge wird es ab 2030 jährlich 60.000 zusätzliche Todesfälle durch Malaria geben. Durchfall-Erkrankungen werden pro Jahr zusätzlich 48.000 Menschen, insbesondere Kleinkinder, das Leben kosten. Millionen zusätzlicher Krankheitsfälle werden zudem die ohnehin schwachen Gesundheitssysteme extrem fordern.[3]

Dengue-Fieber nimmt zu

Auch die Übertragungswahrscheinlichkeit von Dengue steigt in den betroffenen Regionen kontinuierlich an. Seit 1990 hat sich die Zahl der Dengue-Fälle in jedem Jahrzehnt verdoppelt. 2013 waren es weltweit 58,4 Millionen Krankheitsfälle, von denen mehr als 10.000 tödlich verliefen. Der Klimawandel ist einer der Faktoren, die erheblichen Einfluss auf diese Entwicklung haben. Beide Vektoren, Tiger- und Gelbfiebermücke, sind auch an der Übertragung anderer Krankheiten, wie Gelbfieber und Zika-Virus beteiligt, die höchstwahrscheinlich ebenso auf den Klimawandel reagieren.[4]

Ein ungebremster Klimawandel werde sämtliche Fortschritte im Bereich öffentliche Gesundheit zunichtemachen, die in den vergangenen 50 Jahren erreicht wurden, warnt die Fachzeitschrift The Lancet.4 Andererseits könnten umfassende und ganzheitliche klimagerechte Handlungsstrategien die größte Gesundheitschance des 21. Jahrhunderts darstellen. Denn sie fördern zugleich einen gesünderen Lebensstil.

Geplante Aktionen

Effektive Klimapolitik ist aus vielerlei Hinsicht überlebenswichtig für unseren Planeten. Sie ist aber auch eine Frage der Gerechtigkeit und des Menschenrechts auf Gesundheit. Unsere Theatertournee wird im September über diese Zusammenhänge informieren. Begleitend gibt es neue Bildungsmaterialien, etwa großformatige Infotafeln, die bei Veranstaltungen eingesetzt werden können sowie Online-Materialien. Ein Pharma-Brief Spezial zum Thema Klimawandel und globale Gesundheit erscheint im Herbst. (CJ)

Artikel aus dem Pharma-Brief 2/2018, S.1

[1] WHO (2015) Climate and Health Country Profiles 2015 – A Global Overview. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208855/1/WHO_FWC_PHE_EPE_15.01_eng.pdf?ua=1 [Zugriff 26. 2. 18]

[2] Hutter, Moshammer, Wallner (2017) Klimawandel und Gesundheit. Auswirkungen. Risiken. Perspektiven, Wien: Manz, S.71ff.

[3] WHO (2018) Climate change and health. Verfügbar unter: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/ [Zugriff 22. 2. 2018]

[4] Watts N et al. (2017) The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health. The Lancet; 391, p 9-10

EU-HTA Update 2

Europäische Nutzenbewertung im Fluss

Wir berichteten wiederholt über die Diskussion um den Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zum EU-HTA.[1],[2] Was gibt es Neues?

Jetzt liegen auch die konsentierten Kompromissvorschläge des federführenden Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittel (ENVI) des EU-Parlaments vor.[3] Gegenüber dem Kommissionsvorschlag gibt es einige deutliche Verbesserungen. Wichtig ist, dass die HTA-Bewertung nicht mehr parallel mit dem Zulassungsprozess durchgeführt werden soll, sondern im Anschluss. Die Berichterstatterin des ENVI-Ausschusses, Soledad Cabezón Ruiz, betonte, dass eine schnelle Marktverfügbarkeit nicht das erste Kriterium sein könne: „Für uns ist es sehr wichtig, dass die Qualität im Vordergrund steht, […] nicht die Geschwindigkeit“.[4] Deshalb wurde der Anspruch, dass die Bewertung des Nutzens zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung abgeschlossen sein soll, gekippt.

Beschlüsse über die Bewertung eines Arzneimittels oder Medizinprodukts sollen im Streitfalle nur mit einer 2/3 Mehrheit der Mitgliedsstaaten verabschiedet werden können. Vorgesehen war eine einfache Mehrheit.

Transparenz

Alle Berichte und Schlussfolgerungen aus dem HTA-Verfahren sollen in eine öffentliche Datenbank eingestellt werden. Dadurch werden mehr Informationen zugänglich sein als das gegenwärtig bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA der Fall ist. Schwärzungen von vertraulichen Daten soll es aber nach wie vor geben.

Zwang aufgeweicht

Eine verpflichtende Übernahme der EU-HTA-Bewertungen in allen Mitgliedsstaaten wurde aufgeweicht. Es heißt jetzt nur noch „die Mitgliedsstaaten sollen die Ergebnisse der gemeinsamen klinischen Bewertung berücksichtigen.“ Ergänzende nationale Bewertungen sollen möglich sein, um spezifische klinische Umstände zu berücksichtigen oder jede andere Frage zu beantworten. Allerdings soll das kein Freibrief sein, generell auf eine nationale HTA-Bewertung zu verzichten.

Außerdem wurde klargestellt, dass die europäische Bewertung die klinischen Fakten ausführlich und transparent darstellen soll, die letztendliche Wertung des klinischen Nutzens aber nationale Angelegenheit bleibt.

Der neue Entwurf ist schon nah an dem Kompromissvorschlag, den Frankreich und Deutschland in die Debatte eingebracht hatten. Dem Vernehmen nach soll sich inzwischen die Mehrheit der GesundheitsministerInnen gegen eine verpflichtende Übernahme der europäischen Bewertung ausgesprochen haben. Das EU-Parlament wird voraussichtlich im Oktober endgültig über die EU-Verordnung zu HTA abstimmen. Danach ist der Ministerrat am Zug.

HTA = Zugang?

Viele EU-ParlamentarierInnen sind der Ansicht, dass eine verpflichtende europäische HTA-Bewertung den Zugang zu neuen Arzneimitteln verbessern würde. Das ist ein gravierendes Missverständnis. Denn viele neue Produkte werden trotz EU-Zulassung von den Herstellern in ärmeren Mitgliedsstaaten erst später oder gar nicht auf den Markt gebracht. Auch hohe Preise werden weiterhin ein Zugangshindernis bleiben. Denn es ist unstrittig, dass jeder HTA-Bewertung eine Kosten-Nutzen-Bewertung folgen kann. Bisherige Erfahrungen aus Mitgliedsstaaten zeigen, dass astronomische Preise bei bescheidenem Zusatznutzen oft zum Ausschluss aus der Erstattung führen.

Beide Themen geht die österreichische Ratspräsidentschaft an. In einem Diskussionspapier für ein informelles GesundheitsministerInnen-Treffen wird vorgeschlagen, den Artikel 14 der EU-Verordnung 726/2004 strenger auszulegen.[5] Bislang sah es die EU-Kommission als ausreichend an, wenn der Hersteller sein neues Produkt mindestens in einem Mitgliedsstaat auf den Markt brachte. Künftig könnte er seine Zulassung verlieren, wenn er sein Medikament nicht in allen EU-Staaten anbietet.

Auch zum Thema Evidenz und Preise hat das Alpenland einiges im Köcher. Das Diskussionspapier fordert, in klinischen Studien nur noch gegen die Standardtherapie zu testen und nicht mehr gegen Placebo. Dabei sollen in patientenrelevanten Endpunkten Vorteile gezeigt werden. Außerdem wollen die Österreicher einen früheren und vollständigeren Zugang zu allen Studiendaten. Das mache verlässliche HTA-Bewertungen überhaupt erst möglich. Sprengstoff enthält auch die Forderung, die Forschungskosten offenzulegen – einschließlich der öffentlichen Förderung. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7/2018, S.6

[1] Pharma-Brief (2018) Wunschkonzert für Hersteller. Nr. 3, S. 1

[2] Pharma-Brief (2018) Zwischen Kommerz und Transparenz. Nr. 6, S. 5

[3] Die Vorschläge aus dem Vorbereitungsdokument (und acht weitere) wurden alle angenommen: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2018/09-13/2018-09-12_Final-COMP_HTA-ENVI-ALL_EN.pdf

[4] Wheaton S (2018) Parliament negotiators reach deal on HTA position. Politico. 7 Sept

[5] Austria (2018) Informal Meeting of Health Ministers on 10 and 11 September 2018. Regulatory and policy-related challenges in securing supply of centrally authorised medicines

Die stille Epidemie

Diabetes im Fokus

425 Millionen Menschen leiden weltweit unter Diabetes - die meisten davon in Ländern geringen oder mittleren Einkommens. Doch gerade dort haben die PatientInnen wenig Hoffnung auf eine gute Versorgung: Insulin ist in den meisten armen Ländern schlecht verfügbar und die Erkrankung treibt Betroffene und deren Familien häufig in die Armut. Mit einem neuen E-learning-Kurs will die Pharma-Kampagne auf diese Probleme aufmerksam machen. Die Online-Materialien sollen Ende des Jahres erscheinen.

„Zigarettenhersteller dürfen Olympia nicht sponsern. Warum darf es Coca-Cola?“,[1] so titelte ein im Guardian erschienener Gastbeitrag zur Eröffnung der Winterspiele in Pyeongchang/Südkorea. Eine berechtigte Frage, denn Werbung für Tabak ist im Rahmen der Spiele zwar seit 1988 verboten - nicht jedoch die für Fast Food-Produkte oder zuckerhaltige Getränke. Die sind aber nicht minder schädlich, fördern sie doch massiv Übergewicht und Folgeerkrankungen wie Diabetes. Trotzdem besteht die unsportliche Allianz von Coca-Cola mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) bereits seit 1928 und soll noch bis mindestens 2020 fortgesetzt werden.[2]

Das Beispiel zeigt einmal mehr die vorherrschende Ignoranz gegenüber Diabetes als wachsendem globalem Gesundheitsproblem. In keiner anderen WHO-Region leben mehr Diabetes-PatientInnen als in der bevölkerungsreichen Westpazifik-Region, zu der auch der diesjährige Gastgeber der Winterspiele zählt.[3] Auch Südkorea selbst verzeichnet steigende Prävalenzraten.[4]

Komplexe Ursachen

So fragmentiert die Datenlage besonders für ärmere Länder noch ist, zeigt sich ein deutlicher Trend: Laut Schätzungen des „Atlas“ der International Diabetes Foundation (IDF) sind mittlerweile 425 Millionen Menschen weltweit an Diabetes erkrankt, davon leben 79% in Ländern geringen oder mittleren Einkommens.[5] Generell haben Bevölkerungswachstum und steigende Lebenserwartung Einfluss auf die hohen Zahlen. Doch das erklärt nur zum Teil, warum sich die globale Prävalenz zwischen 1980 und 2014 laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) fast verdoppelt hat (von 4,7% auf 8,5%).[6]

Tabakkonsum und Übergewicht

Die Ursachen für diese Dynamik sind komplex, denn die Entstehung von Typ 2 Diabetes, der häufigsten Form der Erkrankung, hängt von vielen Faktoren ab: Neben genetischen Voraussetzungen hat u.a. Tabakkonsum großen Einfluss. Eine zentrale Rolle spielen zudem Übergewicht und Adipositas.[7] Ursächlich dafür ist wiederum der starke Wandel des Lebensstils aufgrund massiver wirtschaftlicher und sozialer Umbrüche in vielen Gesellschaften des globalen Südens. Geringere körperliche Aktivität und veränderte Ernährungsmuster sind oft eine Folge beschleunigter Urbanisierung. Sie treffen auf wenig vorbereitete und schlecht ausgestattete Versorgungssysteme, die bereits bei der Behandlung der vorherrschenden Infektionskrankheiten häufig an ihre Grenzen stoßen.[8]

Engpässe bei Diagnose und Behandlung

In armen Ländern hapert es gewaltig bei der Diagnose und Therapie von Diabetes. Insulin - ein unerlässliches Präparat für Millionen PatientInnen weltweit - ist nur in knapp einem Viertel der Länder mit niedrigem Einkommen generell verfügbar.[9] Fehlende Behandlung schädigt aber wiederum Herz, Blutgefäße, Nieren, Augen und Nerven und führt häufig zu Invalidität. Amputationen der unteren Extremitäten sind bei DiabetikerInnen z. B. 10-20 mal so häufig wie bei Gesunden. Aber Diabetes ist auch verantwortlich für jährlich 1,5 Millionen Todesfälle. Zusätzlich begünstigt ein hoher Blutzucker Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Der Markt für Insulin wird von lediglich drei Anbietern dominiert (Eli Lilly, Novo Nordisk & Sanofi). Auch diese Marktkonzentration begünstigt hohe Preise und sorgt für Engpässe. Eine Studie von Health Action International stellte 2017 fest, dass Insulin in vielen Ländern für PatientInnen schwer zu finanzieren ist. Zudem ist erstaunlicherweise der Preis von älteren Präparaten nicht spürbar gefallen wie es in der Regel der Fall ist.

Preis bleibt hoch

“Der globale Einkaufspreis (…) scheint über die Zeit hinweg unverändert geblieben zu sein - ganz anders als bei anderen NCD-Medikamenten oder HIV-Therapien.”[10] Aber auch an schlichten Blutzucker-Teststreifen oder Injektionszubehör mangelt es in vielen ressourcenschwachen Regionen. Zudem ist die Fallfindung miserabel: Die IDF schätzt, dass die Hälfte aller Erkrankten zwischen 20 und 79 Jahren nie eine entsprechende Diagnose erhalten hat.[5] Und auch die Prävention kommt zu kurz. Dabei ließen sich dafür oftmals bestehende Versorgungsstrukturen nutzen.[11]

Wirksame Konzepte gefragt

Um der zunehmenden Verbreitung von Diabetes und anderer nicht übertragbarer Krankheiten (NCDs) Rechnung zu tragen, berief die WHO im Februar eine unabhängige Kommission: Die Independent Global High-level Commission on NCDs soll Strategien und Maßnahmen entwickeln, die geeignet sind, um NCDs wirksam einzudämmen und die Sterberaten zu senken.[12] Gelingt das nicht, werden letztlich auch die nachhaltigen Entwicklungsziele scheitern, deren Umsetzung sich die Vereinten Nationen bis 2030 vorgenommen haben. Diesen Realitäten muss auch die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe deutscher NROs verstärkt Rechnung tragen.

Neuer E-learning-Kurs

Ein neuer Online-Kurs der BUKO Pharma-Kampagne will MitarbeiterInnen der Entwicklungszusammenarbeit auf diese Herausforderungen vorbereiten. Die E-Learning-Module „Diabetes – die stille Epidemie“ werden derzeit entwickelt und sollen Ende des Jahres auf unserer Website kostenlos zur Verfügung stehen. Ziel ist es, MitarbeiterInnen in Gesundheitsprojekten für die Probleme zu sensibilisieren und damit die Versorgung der PatientInnen, aber auch die Prävention zu verbessern.

Neben medizinischen und epidemiologischen Informationen sowie praktischen Handlungsempfehlungen wird der Kurs eine klinisch-pharmakologische Bewertung häufig eingesetzter Antidiabetika beinhalten. (MK)

Artikel aus dem Pharma-Brief 2/2018, S. 3

Bild © Brian Finney

[1] The Guardian (2018) Cigarette companies don´t sponsor the Olympics. Why does Coca-Cola?. www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/10/coca-cola-mcdonalds-sponsor-olympics [Zugriff 13. 2. 2018]

[2] Coca-Cola Journey (2016) Die gemeinsame Geschichte von Coca-Cola und den Olympischen Spielen seit 1928. 19.8.2016 https://de.coca-cola.ch/stories/die-gemeinsame-geschichte-von-coca-cola-und-den-olympischen-spielen-seit-1928 [Zugriff 21. 2. 2018]

[3] Nanditha A et al. (2016) Diabetes in Asia and the Pacific: Implications for the Global Epidemic. In: Diabetes Care; Vol. 39, p 472-485

[4] Noh J et al. (2017) Trends in the pervasiveness of type 2 diabetes, impaired fasting glucose and co-morbidities during an 8-year-follow-up of nationwide Korean population, In: Scientific Reports; 7, p 1-7, S. 5

[5] IDF (2017) IDF Diabetes Atlas 2017. www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabetes-atlas/134-idf-diabetes-atlas-8th-edition.html. S. 43 [Zugriff 13. 2. 2018]

[6] WHO (2017) Diabetes Fact sheet. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en [Zugriff 13. 2. 2018]

[7] Hu, Frank B (2011) Globalization of Diabetes. The role of diet, lifestlye, and genes. Diabetes Care; Vol. 34, p 1249-1257.

[8] NYT (2018) In Kenya and Across Africa, an Unexpected Epidemic: Obesity. www.nytimes.com/2018/01/.../kenya-obesity-diabetes.html [Zugriff 11. 2. 2018]

[9] Chan M (2016) Opening remarks on World Health Day and the launch of the WHO Global report on diabetes. Geneva, Switzerland, 7 April 2016

[10] HAI (2017) Access to insulin: Current challenges and constraints, Amsterdam, S. 23

[11] WHO (2016) The mysteries of type 2 diabetes in developing countries. In: Bulletin of the World Health Organization, S. 242. www.who.int/bulletin/volumes/94/4/16-030416.pdf [Zugriff 5. 2. 2018]

[12] WHO (2018) WHO Independent High-level Commission on NCDs. www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en/ [Zugriff 14. 2. 2018]

Die Schattenseiten des Vitamin D-Papstes

Über die Erfindung eines Gesundheitsproblems

Niemand hat die Verwendung von Vitamin D zur Verhinderung aller möglichen Erkrankungen mehr propagiert als der US-amerikanische Arzt Michael Holick. Seine weitgehend evidenzfreien Empfehlungen setzten sich nicht nur landesweit durch, sondern haben auch international zum Vitamin D-Hype beigetragen. Ein Artikel in der New York Times gibt Aufschluss darüber, wie es dazu kam.[1]

Holick hat das Publikum mit zahllosen populärwissenschaftlichen Artikeln und einem Buch überzeugt.[2] Er verstieg sich sogar zu der These, dass die Dinosaurier unter anderem wegen Vitamin D-Mangels ausgestorben seien. Der Umsatz von Vitamin D-Ergänzungsmitteln in den USA hat sich in einer Dekade verneunfacht.

Der Wissenschaftler hat aber auch dafür gesorgt, dass ÄrztInnen fleißig auf Vitamin D-Mangel testeten, 2016 wurden über zehn Millionen Medicare [3] PatientInnen darauf untersucht – das sind gut fünfmal so viele wie 2007. Wie es dazu kam? 2011 hatte die angesehene National Academy of Medicine (heute Institute of Medicine) einen langen Bericht über den Vitamin D-Mangel veröffentlicht. Die Quintessenz: Die meisten Menschen bekommen über Nahrung und Sonnenlicht reichlich von dem Vitamin und eine Testung ist nur bei Menschen mit hohem Risiko – wie zum Beispiel bei Osteoporose – sinnvoll.

Leidlinie?

Nur wenige Monate später leitete Dr. Holick eine Arbeitsgruppe der Endocrine Society zu Vitamin D. In dieser Fachgesellschaft sind die meisten Spezialisten organsiert. Ihre Leitlinien werden von zahllosen Krankenhäusern, ÄrztInnen und kommerziellen Labors befolgt. Die Endocrine Society akzeptierte Holicks Urteil, dass „Vitamin D-Mangel in allen Altersgruppen sehr verbreitet ist“. Anders als die Empfehlung der National Academy, die 20 Nanogramm als ausreichend erachtete, setzte die Endocrine Society den Grenzwert auf 30 Nanogramm hoch. Die Leitlinie machte damit nach Aussage von Dr. Clifford Rosen, Co-Autor des Berichts der National Academy, 80% der US-Bevölkerung zu potenziell Kranken. „Wir sehen, dass ständig Leute getestet und anschließend behandelt werden. Die Basis dafür ist eine gute Portion Wunschdenken, dass man ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen kann, um dadurch gesünder zu werden.“[1]

Gekauft?

Mit den Tests lässt sich eine Menge Geld verdienen, sie kosten in den USA zwischen 40 und 225 US$. Auch Dr. Holick verdient an diesem Geschäft. Er bekommt seit 40 Jahren Geld von Quest, einem führenden Anbieter von Vitamin D-Tests. Gegenwärtig erhält er 1.000 US$ im Monat. Seiner Meinung nach beeinflusst das sein Urteil nicht: „Ich bekomme nicht mehr, ob einer oder eine Million Tests verkauft werden.“[1] Die Branche dankt ihm sein Engagement jedenfalls mit fürstlichen Honoraren. Von 2013 bis 2017 erhielt Holick insgesamt fast 163.000 US$ von Pharmafirmen, darunter auch von mehreren Vitamin D-Herstellern und zwei Firmen, die die dazu passenden Tests verkaufen.

Sonnenstudio statt Sonnenlicht

Holick propagiert, sich der Sonne auszusetzen, und das möglichst viel, da er ja sehr hohe Vitamin D-Spiegel im Körper für wichtig hält. Zwar ist Sonnenlicht für die körpereigene Vitamin D-Produktion notwendig, aber über das Ausmaß kann man wegen des Hautkrebsrisikos streiten. Wirklich fragwürdig wurde es, als er Sonnenstudios als Vitamin D-Quelle empfahl. Eine gemeinnützige Lobbyeinrichtung der Sonnenbank-Industrie spendete der Uni Boston von 2004 bis 2006 150.000 US$, Verwendungszweck: Die Forschung von Dr. Holick.

Holicks Werbefeldzug für Vitamin D wurde von der Wellness-Industrie begierig aufgegriffen. Dr. Oz, der eine populäre Website zu Gesundheit anbietet, schreibt dem Vitamin Wunderwirkungen zu. Es helfe gegen Herzkrankheiten, Depressionen, Vergesslichkeit und Krebs. Auch die bekannte US-Talkshow-Moderatorin und Schauspielerin Oprah Winfrey wirkt als Propagandistin: „Wenn du deinen Vitamin D-Level kennst kann das dein Leben retten.“

Gegen diesen massiven Propaganda-Wirbel für Vitamin D hatten es die Empfehlungen der National Academy of Medicine von 2011 schwer. Aber langsam dreht sich der Wind.

Sinkender Stern

Heute könnte Holick nicht mehr Vorsitzender der Leitliniengruppe bei der Endocrine Society werden, denn die Gesellschaft hat ihre Regeln für Interessenkonflikte verschärft.

Bereits 2015 warnte eine von den US-National Institutes of Health einberufene ExpertInnenkonferenz vor ernsten Gesundheitsschäden durch zu hohe Vitamin-D Dosen. Schon ein Spiegel von 50 Nanogramm wurde als möglicherweise gefährlich bezeichnet.[4] Diese Menge liegt im Bereich der noch gültigen Empfehlung der Endocrine Society-Leitlinie.

Immer mehr Forschung zeigt, dass an den Versprechen des Vitamin D-Papstes nichts dran ist. Bereits 2014 machte eine große Metaanalyse deutlich, wie schwach die Datenlage für viele behauptete Vorteile des Vitamins ist.[5] Im November diesen Jahres zeigte eine gut gemachte große randomisierte Studie, dass das Vitamin weder Krebs noch Herz-Kreislauferkrankungen verhindern kann.[6]

Vermutlich ist es eher umgekehrt, gebrechliche Menschen sind nicht krank, weil sie zu wenig Vitamin D haben, sondern sie haben zu wenig davon, weil sie kaum mehr nach draußen kommen. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2018, S. 3

[1] Szabo L (2018) Vitamin D, the sunshine supplement, has shadow money behind it. New York Times 18 Aug.

[2] Holick M (2011) The vitamin D solution. New York: Plume

[3] Durch das staatliche Medicare-Programm sind 58 Millionen BürgerInnen in den USA (teilweise) gegen Krankheit abgesichert. Die meisten sind über 65 Jahre alt. Medicare (2018) Annual Report of the Medicare Trustees (for the year 2017), June 8

[4] Taylor C et al. (2015) Questions About Vitamin D for Primary Care Practice: Input From an NIH Conference . The American Journal of Medicine; 128, p 1167

[5] Theodoratou E et al. (2018) Vitamin D and multiple health outcomes: umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational studies and randomised trials. BMJ;348, p g2035

[6] Manson JE et al. (2018) Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. NEJM. DOI: 10.1056/NEJMoa1809944

Der Dollar rollt langsam

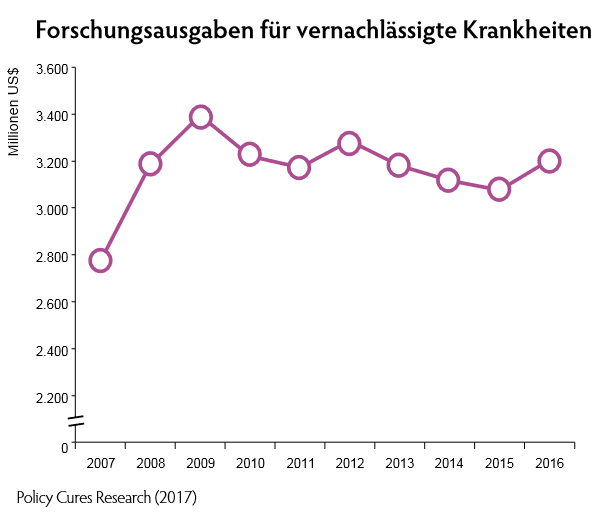

Erstmals seit 2012 mehr Geld für vernachlässigte Krankheiten

Wieviel Geld wird in die Forschung und Entwicklung zu vernachlässigten Krankheiten investiert? Der Bericht G-FINDER zeigt für 2016 eine spannende Tendenz. Auch wenn die USA mit Abstand der wichtigste Geldgeber bleibt, legen Indien und Südafrika verhältnismäßig deutlich zu.

Der G-FINDER ist eine Institution.[1] Ein Team um das australische Institut Policy Cures Research stellt jährlich umfangreiche Daten zusammen, wer wieviel Geld in die Erforschung vernachlässigter Krankheiten investiert. Erfasst werden derzeit 33 Erkrankungen. Im Jahr 2016 lagen die weltweiten Aufwendungen für die Erforschung von Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostik bei 3,26 Mrd. US$. Erstmals seit 2012 stiegen die Investitionen wieder an, und zwar um 3,4%. Die meisten Gelder gehen aber in die „großen Drei“ Malaria, HIV und Tuberkulose. Dort sind ebenfalls Steigerungen zu verzeichnen, mit Ausnahme von Tuberkulose (minus 6,8%).

Die übrigen Ausgaben verteilen sich unter anderem auf Wurmerkrankungen, Dengue, Salmonellen-Infektionen, aber auch bestimmte Genotypen von Hepatitis C, die vor allem ärmere Länder betreffen. Für einige Regionen wurden auch bestimmte Auslöser von Lungenentzündung (Streptococcus pneumoniae) und Hirnhautentzündung (Neisseria meningitidis) in die Statistik einbezogen.

Platz 1: USA

Öffentliche Finanzierung spielt mit 64% nach wie vor die wichtigste Rolle, gefolgt von philanthropischen Stiftungen (21%) und der Industrie (16%).[2] Bei den staatlichen Geldgebern ist die Vorreiterrolle der USA ungeschlagen: Sie bringen mit 1,49 Mrd. US$ dreimal so viel Geld auf wie alle anderen Regierungen der Welt.

Mit großem Abstand folgt Großbritannien auf Platz zwei (101 Mio. US$), gefolgt von der EU (77 Mio. US$), Indien (50 Mio. US$) und Frankreich (47 Mio. US$). Deutschland liegt mit einer Fördersumme von 43 Mio. US$ eher im Mittelfeld (Platz 6). Andere bedeutsame Geldgeber sind die Niederlande, Australien, Brasilien, die Schweiz, Japan und Schweden.

Rolle von Wachstumsstaaten

Ein wichtiges Signal setzen drei Schwellenländer: Brasilien, Südafrika und Indien tragen inzwischen 84 Mio. US$ zum Gesamttopf bei und haben damit deutlich zugelegt. Die Förderung der EU ist 2016 stark eingebrochen, was aber vor allem daran liegt, dass das Programm EDCTP zur Förderung klinischer Studien 2016 80% weniger Geld ausgeben konnte als 2015, wo es hohe außerplanmäßige Ausschüttungen gegeben hatte.

Deutschland könnte mehr

Anschaulicher werden die Zahlen, wenn man die Ausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrachtet. Wenn ein Wert von 10 bedeutet, dass ein Land 0,01% seines BIP für vernachlässigte Krankheiten ausgibt, dann liegt die USA mit 8,0 nach wie vor an der Spitze. Großbritannien folgt mit Abstand bei 3,8. Dann kommen schon Südafrika mit 3,2 und Indien mit 2,2. Deutschland folgt erst bei 1,2. Es ist also noch viel Luft nach oben.

Gates

Hinter den philanthropischen Geldgebern stecken zwei altbekannte Namen: die Gates Foundation und der Wellcome Trust. Diese spielen eine wichtige Rolle für Produktentwicklung und klinische Studien, wogegen die öffentlichen Geldgeber (mit Ausnahme der HIV-Vakzineforschung) hauptsächlich Grundlagenforschung fördern.

Industrie

Das meiste Firmengeld stammt von multinationalen Konzernen. Deren Investitionen stagnieren allerdings seit einigen Jahren. Dass bei der Industrie dennoch ein Wachstum verzeichnet werden kann, ist fast ausschließlich kleinen und mittleren Unternehmen zu verdanken. Vor allem in Ländern mit mittlerem Einkommen haben diese Unternehmen um 30% zugelegt, besonders im Bereich klinische Studien. (CW)

Artikel aus dem Pharma-Brief 2/2018

[1] Policy Cures Research (2017) Neglected disease research and development: Reflecting on a decade of global investment. www.policycuresresearch.org/g-finder

[2] rundungsbedingte Fehler

Das Ende von HIV in Sicht?

Das „Aktionsbündnis gegen AIDS“ zieht nach 15 Jahren Bilanz

Vor einigen Jahren schien es kaum denkbar, dass einmal weltweit 18 Millionen Menschen mit einer HIV-Therapie versorgt werden könnten. In vielen Ländern des globalen Südens ist heute eine gute Versorgung Realität. Das ist auch einem starken zivilgesellschaftlichen Engagement in Deutschland zu verdanken. Bei einer Konferenz anlässlich seines 15-jährigen Jubiläums richtete das „Aktionsbündnis gegen AIDS“ den Blick aber auch nach vorne: Welche Hürden sind noch zu nehmen, um ein Ende von Aids zu erreichen?

Das Ziel ist klar: Auch wenn sich HIV-Infektionen nicht vollständig vermeiden lassen, soll niemand an Aids sterben müssen. Das Ende von Aids wurde 2014 von UNAIDS in die Formel 90-90-90 gefasst:[1] [2] 90 Prozent aller HIV-Infizierten sollen ihren Status kennen; 90 Prozent der HIV-Positiven sollen antiretrovirale Behandlung erhalten; bei 90 Prozent der Behandelten soll die Viruslast unter der Nachweisgrenze liegen. Dieses Ziel soll im Jahr 2020 erreicht sein.

Das deutsche Aktionsbündnis gegen AIDS will dazu einen Beitrag leisten. Das als „Aidskampagne“ bezeichnete Bündnis wurde 2002 gegründet und bringt mittlerweile über 300 Gruppen aus Kirchen, politischen Organisationen und lokalen Aids-Hilfe Gruppen zusammen. Auch die Pharma-Kampagne ist von Anfang an dabei. Unter dem Motto „Leben ist ein Menschenrecht“ setzt sich die Aidskampagne für Therapie und gegen Diskriminierung ein.

Was das im Einzelnen bedeutet, wurde im Verlauf der Veranstaltung sehr deutlich. Geladen waren nationale und internationale Gäste, die die Herausforderungen für die Zukunft aus ihrem Kontext schilderten.

Problem Diskriminierung

Wie stark die Diskriminierung von Menschen mit HIV die grundlegenden Menschenrechte bedroht, beschrieb der russische Journalist und Aktivist Alexander Delphinov am Beispiel von DrogenkonsumentInnen. In Russland sind derzeit 700.000 Menschen im Gefängnis, davon ein Drittel DrogengebraucherInnen. Deren Leben sei auch außerhalb der Gefängnisse von Angst vor Gewalt und Polizeiwillkür geprägt. „DrogenkonsumentInnen werden wie Tiere behandelt, und Tiere haben keine Menschenrechte“. Selbst gegenüber ÄrztInnen gäbe es großes Misstrauen, da diese oft Informationen über den HIV-Status und Drogenkonsum an die Polizei weiterleiten. In dieser Situation sei Solidarität lebensrettend: Menschen mit HIV, DrogenkonsumentInnen und SexarbeiterInnen müssten sich gegenseitig stützen.

Die gefährliche Situation von Homosexuellen in Nordafrika schilderte Ahmed Awadalla von der Deutschen Aidshilfe. Obwohl Homosexualität in Ägypten schon länger kriminalisiert ist, habe es viele Jahre Präventionsarbeit, Testberatung, Sexualaufklärung in Schulen und bei Familien gegeben. 2011 gab es mit dem arabischen Frühling Hoffnung auf Besserung, dann trat aber 2013 die Kehrtwende ein. Hunderte Menschen sitzen nun wegen ihrer sexuellen Orientierung im Gefängnis. Die Polizei nutzt Dating-Apps wie Tinder, um Homosexuelle zu identifizieren und zu verfolgen. Die Betroffenen leben in permanenter Angst. Auch die Bereitschaft, sich auf HIV testen zu lassen, ist gering, da ein positives Ergebnis als Beweis für Homosexualität gewertet wird. Homosexualität ist deshalb als Fluchtursache nicht zu unterschätzen, aber die Asyl-Anerkennung sei schwierig.

Ist die Situation in Deutschland besser? Die Pfarrerin Dorothea Strauß, Leiterin von „Kirche positHIV“, stellte klar, dass auch die Kirchen in den 80er Jahren nur schwer mit Homosexualität umgehen konnten. Im Laufe der Jahre habe sich zum Glück viel getan. Das Thema Homosexualität sei jetzt eine große Herausforderung für den Austausch mit afrikanischen Partnerkirchen. Dennoch ist Stigmatisierung in Deutschland immer noch ein Problem. Silke Klumb von der Deutschen Aidshilfe verdeutlichte das anhand des „Stigma-Index“, der durch Umfragen die Erfahrungen mit Ausgrenzung erfasst.[3] In Deutschland hat jedeR Dritte negative Erfahrungen gemacht, wenn er oder sie sich mit dem eigenen HIV-Status outete. Das schafft Risiken: Wenn Menschen die Erfahrung von Diskriminierung machen, hören sie auf über HIV zu sprechen. Die Krankheit wird tabuisiert und neue Infektionen sind die Folge. Und auch Angst macht krank.

Zugang zur Behandlung

Die Verfügbarkeit von Medikamenten hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Die Standard Einstiegs-Therapie (Firstline-Treatment) ist in vielen ärmeren Ländern bereits für 100 US$ pro Person und Jahr erhältlich. Teurer ist die zweite Behandlungslinie (Secondline-Treatment) mit 300 US$. Die Thirdline-Therapie kostet dann bereits über 1.000 US$. Eine wichtige Rolle für den Zugang zu kostengünstigen Therapien spielt der Medicines Patent Pool. Er wurde 2010 gegründet und schließt freiwillige Vereinbarungen mit Patentinhabern ab, in den meisten Fällen Pharmaunternehmen. Die Verträge erlauben eine einfache Vermittlung von Lizenzen an Generikahersteller und ermöglichen so Produktion und Vermarktung günstiger HIV-Medikamente. Nach anfänglicher Mühe, die Pharmaunternehmen zur Mitarbeit zu bewegen, wurde das Modell so erfolgreich, dass es 2015 auf TB und Hepatitis C erweitert wurde. Erika Dueñas vom Medicines Patent Pool berichtete, dass derzeit geprüft werde, ob eine Ausweitung auf alle patentgeschützten Arzneimittel in der Liste unentbehrlicher Medikamente der WHO möglich ist.

Einen Einblick in den Behandlungsalltag gab Schwester Melania, die sich in einem Distriktkrankenhaus in Zimbabwe vor allem um junge Menschen mit HIV kümmert. Antiretrovirale Medikamente werden von der Regierung gestellt. Für opportunistische Infektionen – also Folgen der HIV-Infektion – wie Pilzbefall, Lungenentzündung oder bestimmte Krebsarten, fehlen jedoch häufig die Behandlungsmöglichkeiten.

Schwester Melania verdeutlichte das Problem der Stigmatisierung im Zusammenhang mit HIV-Tests: Männer lassen sich häufig scheiden, wenn ihre Frau ein positives Testergebnis hat – lassen sich aber selbst nicht testen. Wenn die Frau wieder heiratet, verschweigt sie oft ihren HIV-Status aus Angst, wieder verlassen zu werden. Auch wenn junge Frauen vor dem ersten Geschlechtsverkehr bereits positiv getestet werden, sorgt das für persönliche und soziale Probleme. Hier hilft Aufklärung und Bildung, um klar zu machen, dass die Infektion häufig schon bei der Geburt oder durch Stillen übertragen wird.

Welche Erfolge das Engagement der Zivilgesellschaft bringen kann, zeigt das Beispiel Ukraine. Ein Netzwerk von Menschen mit HIV startete eine Kampagne, damit die Regierung die Therapiekosten für Hepatitis C senkt. Von 45 Millionen EinwohnerInnen haben schätzungsweise 3,5 Mio. eine Hepatitis-Infektion, viele davon sind auch HIV-positiv. Eine Medienkampagne, Theateraktionen und Demonstrationen bauten Druck auf und erreichten das Ziel: Der Preis sank von 15.000 US$ (2014) auf 900 US$ (2017).

Wer soll’s bezahlen?

Am Schluss der Veranstaltung stand eine zentrale Frage: Wie sind die notwendigen Maßnahmen zu finanzieren? Bis 2020 sollen schließlich 90% aller HIV-Positiven weltweit eine Therapie erhalten, das sind 30 Millionen Menschen.[4] Eine zentrale Rolle spielt seit etlichen Jahren der Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Der Fonds sammelt Gelder und kanalisiert sie in Gesundheitsprojekte weltweit. Doch auch hier ist das Budget knapp: Norbert Hauser, bis 2017 Vorsitzender des Verwaltungsrats des Globalen Fonds, betonte, dass für die nächste Wiederauffüllung (2020-2022) bislang 19 Milliarden Dollar fehlten.

Heiko Warnken vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hielt auch die inhaltliche Ausrichtung für wichtig. Für die Stärkung von Gesundheitssystemen gibt der Global Fund maximal 40% seines Budgets aus, das könne deutlich verbessert werden. Auch sei eine bessere Abstimmung mit anderen Geldgebern und mit den Regierungen von Empfänger-Ländern notwendig. Nicht zu unterschätzen sei zudem das Problem der konkurrierenden Strukturen: China bereite derzeit einen neuen Afrika-Asien-Fonds vor – hier seien Absprachen wichtig, um unnötige Doppelstrukturen zu vermeiden.

Problematisch sei außerdem, dass bereitstehende Gelder oft nicht abgerufen würden. Länder wie Kenia würden nur einen Bruchteil der Global Fund Maßnahmen in Anspruch nehmen, weil die Verwaltung nicht funktioniere.

Diskutiert wurde die Frage, wie mit solchen Ländern umzugehen sei, die wirtschaftlich erstarkt sind und deshalb aus der Förderung des Global Fund herausfallen (sogenannte Transition Countries). Der Ausstieg aus dem Global Fund müsse besser vorbereitet werden. Die Nehmerländer müssten allerdings auch in die Verantwortung genommen werden, um die dauerhafte Versorgung ihrer Bevölkerung sicherzustellen.

Frank Mischo von der Kindernothilfe erinnerte daran, dass sich 2001 die afrikanischen Staaten verpflichtet haben, 15% des Staatshaushalts für Gesundheit aufzuwenden (Abuja-Ziel). Das Ziel ist bisher noch nicht erreicht, aber Malawi hat zum Beispiel in 15 Jahren die Gesundheitsausgaben vervierfacht, auf jetzt 11,4%.

Selbst ein deutlich reicheres Land wie Indien erreicht bisher nur 4,7%. Viele Gruppen profitieren aber nicht von dem staatlichen Gesundheitsetat – und das betreffe nicht nur Randgruppen, sondern besonders auch Frauen und Kinder.

Rolle der Zivilgesellschaft

Das 90-90-90-Ziel zu erreichen, ist demnach mit komplexen Herausforderungen verbunden. Die Zivilgesellschaft kann und muss hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Zum einen, indem sie vulnerablen Gruppen eine Stimme gibt, auf deren Bedürfnisse hinweist und sich für grundlegende Werte wie Würde und Menschenrechte einsetzt. Zum anderen kann sie dazu beitragen die politischen Rahmenbedingungen zu verbessern – Bildung und Armutsbekämpfung als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben zu erreichen. In der Jubiläumskonferenz fand die frühere Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul dann auch deutliche Worte: Auch wenn viel erreicht worden sei – es sei bedenklich, dass die Social Development Goals offenbar für viele PolitikerInnen nach wie vor ein Tabu seien. (CW)

Artikel aus dem Pharma-Brief 1/2018, S. 3

Bild © Klaus Koch

[1] UNAIDS (2014) 90-90-90. An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic. www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en.pdf

[2] Pharma-Brief (2014) Wir haben noch lange nicht alle Probleme gelöst. Nr. 6, S. 3

[3] Deutsche Aidshilfe (o.J.) Positive Stimmen. Erlebnisbericht des PLHIV Stigma Index in Deutschland.

www.aidshilfe.de/shop/pdf/2482

[4] www.unaids.org/en/resources/909090

Bundesregierung hört zu

Beteiligung an globaler Gesundheitsstrategie

Bis Ende 2019 will die Bundesregierung eine Strategie zu globaler Gesundheit entwickeln. Der Prozess dahin ist von bislang ungewohnter Beteiligung und Transparenz geprägt. Auf einer Austauschveranstaltung am 5.9.2018 konnten die nichtstaatlichen Akteure ihre Positionen vorstellen.

Bereits in ihrer Koalitionsvereinbarung hatten die Regierungsparteien betont, dass Deutschland eine aktive und konstruktive Rolle in der internationalen Gesundheitspolitik spielen solle. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich das Entwicklungsziel Gesundheit (Ziel 3 der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) auf die Fahne geschrieben. Gemeinsam mit dem Präsidenten Ghanas, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, und der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg schrieb sie im April an Tedros Adhanom Ghebreyesus, den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO).[1] Die drei StaatschefInnen mahnten in ihrem Brief verstärkte Anstrengungen für das Entwicklungsziel Gesundheit. Sie forderten die WHO auf, bei der Umsetzung eine Führungsrolle zu übernehmen und gemeinsam mit anderen UN-Organisationen einen konkreten Aktionsplan zu entwickeln.

Konsultationsprozess

Auch das Gesundheitsministerium (BMG) hat einen konstruktiven Dialog zum Thema globale Gesundheit in Gang gesetzt. Bereits Ende 2017 gab es eine erste Austauschveranstaltung zu globaler Gesundheit, die allerdings stark auf die G 20 Aktivitäten konzentriert war und wenig Raum für Debatten ließ. Auf einer weiteren BMG-Veranstaltung im Juni 2018 wurde dann vereinbart, dass die fünf verschiedenen Akteursgruppen (Jugend, Think Tanks, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft) eigene Positionspapiere erarbeiten.[2] Diese wurden am 5. September in Berlin vorgestellt und diskutiert. Das Memento Bündnis[3] und die Deutsche Plattform für globale Gesundheit (DPGG) [4] hatten weitere Papiere vorgelegt; in beiden Netzwerken engagiert sich auch die BUKO Pharma-Kampagne.

Kritischer Konsens

Erstaunlich waren die großen Übereinstimmungen zwischen den Papieren, obwohl sie unabhängig voneinander entwickelt worden waren. Das Prinzip der Universal Health Coverage (UHC), also eines umfassenden Zugangs zur Gesundheitsversorgung und zu sozialer Absicherung im Krankheitsfall war überall ein zentraler Punkt. Das Menschenrecht auf Gesundheit als Leitprinzip fand sich in allen Papieren – mit Ausnahme des Dokuments das von den privatwirtschaftlichen Akteuren vorgelegt wurde.

Viele Bereiche über den eigentlichen Gesundheitssektor hinaus sind für die Gesundheit wichtig und müssen mit bedacht werden, wenn es um die Vermeidung von Krankheiten und eine bessere Versorgung geht. Deshalb ist die Forderung nach „health in all policies“ nicht verwunderlich.

Ein wesentlicher Fortschritt ist, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) im Gegensatz zu den vorherigen Millennium Development Goals (MDGs) für reiche und arme Länder gleichermaßen gelten. Eingefordert wurde deshalb, dass Deutschland sich nicht nur international konstruktiv für die Umsetzung der SDGs stark macht, sondern auch selbst seine Hausaufgaben macht. Angefangen davon, dass die Versorgung im Krankheitsfall für Geflüchtete und andere vulnerable Gruppen miserabel ist, über ungleiche Bildungschancen, Armut bis hin zum sozialen Wohnungsbau gibt es auch in Deutschland viele gesundheitsbezogene Baustellen.

Debatten

In der Diskussion wurde deutlich: Während intersektorale Ansätze befürwortet wurden, ist es bis zur praktischen Umsetzung noch ein weiter Weg. So muss zum Beispiel Klimaschutz und die Bekämpfung der Luftverschmutzung gegen die Interessen der Autoindustrie und Energiewirtschaft durchgesetzt werden. Zwar waren bei der Diskussion am 5.9.2018 nicht nur VertreterInnen des Gesundheits- und Entwicklungshilfeministeriums anwesend, sondern auch die Ressorts Forschung und Landwirtschaft sowie das Bundeskanzleramt. Aber weder das Ministerium für Wirtschaft noch das für Arbeit und Soziales waren vertreten.

Aber auch im klassischen Gesundheitssektor gibt es reichlich Reibungsflächen: Die Priorisierung von Patentschutz versus Zugang zu Arzneimitteln oder hohe Preise, die auch in Industrieländern die Versorgung gefährden. Die fehlende Forschung zu vernachlässigten Krankheiten erfordert andere Finanzierungsmodelle. All das wird sich nur gegen den Widerstand von Big Pharma erreichen lassen.

Die Zersplitterung der globalen Gesundheitspolitik war ebenfalls ein wichtiges Thema. Die ständig wachsende Zahl separater Initiativen wie dem „Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria“, der Impfinitiative GAVI und vielen anderen führt zu vertikalen Interventionen, die viele Ressourcen fressen. Auch wenn diese Programme im Einzelfall deutliche Erfolge erzielen, besteht immer die Gefahr, dass die breite Versorgung der Bevölkerung, die ja nicht nur an diesen wenigen Krankheiten leidet, auf der Strecke bleibt. Es bleibt eine Herausforderung, solche vertikalen Programme in existierende Strukturen zu integrieren und die Stärkung der allgemeinen Versorgung als wichtige Teilaufgabe solcher Programme zu begreifen. Die Förderung von Universal Health Coverage muss nach Meinung der meisten TeilnehmerInnen Vorrang haben.

Rolle der Wirtschaft

Für die Industrie äußerte sich das „German Healtcare Partnership“ (GHP). Die Wirtschaft sieht UHC auch als lohnenden Markt. So bietet sie an, Gesundheitsversorgungseinrichtungen zu beraten oder sogar in eigener Regie zu übernehmen. Ihr Beitrag zur Entwicklung von Versicherungssystemen ist die Einführung von privaten Krankenversicherungen. Die „Lieferung der technischen (fachlichen) Expertise bei der Definition eines Katalogs zur medizinischen Grundversorgung […]“ lässt eher die Durchsetzung von Partikularinteressen erwarten als eine am Allgemeinwohl orientierte Auswahl von medizinischen Leistungen – vom Paternalismus eines solchen Ansatzes einmal ganz zu schweigen. Auch auf die im Papier versprochenen „innovative[n] Medikamente für die Bedürfnisse der Entwicklungsländer“ warten diese schon lange vergeblich.

Dass sich einige Firmen nach jahrelangem Druck von NGOs in bescheidenem Umfang auch für vernachlässigte Krankheiten engagieren, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Geschäftsmodell von Big Pharma die gesundheitlichen Bedürfnisse von großen Teilen der Weltbevölkerung nicht befriedigen kann. Insofern wirken die folgenden Sätze aus dem Wirtschaftspapier wie der blanke Hohn: „Innovative Gesundheitsprodukte sind Lösung und nicht Last für nachhaltige Gesundheitssysteme. Es gilt, Innovationen durch Stärkung bzw. Aufrechterhaltung geeigneter Anreizsysteme, insbesondere dem Schutz des geistigen Eigentums, zu fördern.“ Dabei hilft ja gerade der Patentschutz nicht, Medikamente für die Armen zu entwickeln, im Gegenteil fördert er die Entwicklung von Medikamenten für zahlungskräftige Märkte. Er sorgt außerdem dafür, dass hohe Arzneimittel durchgesetzt werden können, die mit den Herstellungskosten nichts zu tun haben.

„Public Private Partnership“ stehen aus Sicht der Wirtschaft im Mittelpunkt. Das hat ja auch einige Vorteile: Man muss selbst nicht so viel investieren, denn das meiste Geld stammt in der Regel aus öffentlichen Töpfen und man kann mitreden, wie die Prioritäten gesetzt werden. Dazu liefert die Wirtschaft auch ein Beispiel: „Ein besonders wirkungsvolles und erfolgreiches Beispiel für akteursübergreifende Zusammenarbeit ist der World Health Summit (WHS), er steht für die gute und enge Zusammenarbeit der deutschen Gesundheitswirtschaft mit der Wissenschaft.“ Dieses seit einigen Jahren in Berlin stattfindende Treffen wird von der M8 Alliance, einem Zusammenschluss von akademischen Zentren, in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft durchgeführt. Es erhebt den Anspruch „die Gesundheit auf dem ganzen Planeten zu verbessern“ und „die Agenda von Morgen zu steuern, um Forschung, Ausbildung, Gesundheitsversorgung und policy outcomes zu verbessern“.[5] Die M8 Alliance ist ein exklusiver Club und repräsentiert vorwiegend WissenschaftlerInnen aus Industrieländern. Auf der Liste der RednerInnen sind auch in diesem Jahr Firmen und Public Private Partnerships gut vertreten.[6] Kein Wunder also, wenn einige Veranstaltungen eine kommerzielle Schieflage bekommen.

Immer wenn sich kommerzielle Interessen mit öffentlichen mischen, besteht die Gefahr der Vereinnahmung und Abschwächung von an sich sinnvollen Zielen. Im Englischen wurde dafür der Begriff „Engineering of Consent“ geprägt. Das Papier der Wirtschaft bietet dafür unfreiwillig eine Bestätigung: „Schulterschluss aller in Gesundheitsthemen involvierten Akteure (Wirtschaft, Wissenschaft, NROs und Politik): proaktive Abstimmung der Aktivitäten sowie gegenseitiger Erfahrungs- und Wissenstransfer können ein effizientes und wirtschaftliches Engagement aller Akteure unterstützen […]“.

Mit der Forderung nach einem „Schulterschluss“ standen die Industrievertreter auf der Austauschveranstaltung am 5.9. allerdings allein auf weiter Flur. Von verschiedenen TeilnehmerInnen – auch aus den Ministerien – wurde der Dissens als treibende Kraft in einer produktiven Debatte hervorgehoben.

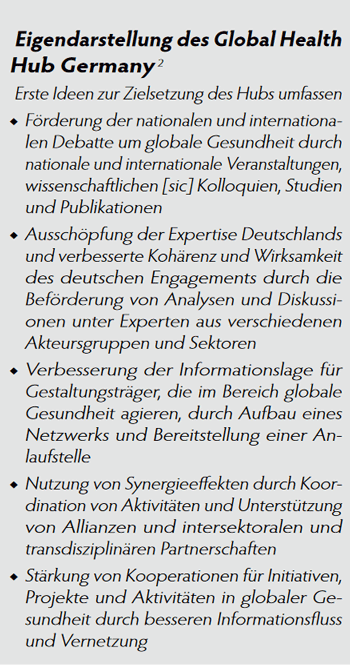

Irritationen

Für einigen Unmut sorgte das Phantom eines „Global Health Hub Germany“ (GHH). Von den fünf am 5.9. anwesenden Akteursgruppen war offensichtlich lediglich die Wirtschaft an den Planungen für ein ständiges Austauschforum des BMG zu internationaler Gesundheitspolitik beteiligt und gut informiert. Es gab vorab keine offiziellen Informationen von Seiten des BMG. Lediglich einigen NGOs war ein paar Tage vor dem Treffen ein kurzes Konzeptpapier zugespielt worden, das eine vage Idee von dem Vorhaben gab. An das BMG sei „wiederholt der Wunsch einer Vernetzungsplattform für Akteure in der globalen Gesundheit herangetragen“ worden.[7] Es fehle „ein sektorübergreifender Austausch“. Der GHH solle „als zentrale Anlaufstelle in Deutschland für nationale und internationale Akteure im Bereich Globale Gesundheit dienen.“ Er „soll ein von der Bundesregierung unabhängiges selbständiges Forum sein […]. Ob und in welcher Form die Ressorts [außer dem BMG] sich einbringen wollen, ist diesen freigestellt.“ Auch die bisherigen Gesprächspartner zum GHH werden genannt: „WHS/Charité, GHP, Bill und Melinda Gates Stiftung, Wellcome Trust, VENRO etc.“. Dummerweise wusste aber Letzterer, ein Zusammenschluss von NGOs, gar nichts davon. Der Verband hatte erst durch das durchgesickerte Papier von seiner angeblichen Beteiligung am Global Health Hub erfahren. Die harsche Kritik an dieser Vorgehensweise veranlasste das Ministerium immerhin dazu, offiziell um Austausch zu bitten. Nach den Vorstellungen des BMG soll der GHH im Dezember 2018 vorgestellt werden.

Wie geht’s weiter?

Das BMG betonte, dass es die Zivilgesellschaft in die weitere Diskussion über die globale Strategie einbeziehen will. Dabei wurde als ein Format der GHH vorgeschlagen, aber über die Ausgestaltung könne noch geredet werden. Die Zivilgesellschaft wird sich gut überlegen müssen, ob sie einem Gremium Legitimität verleihen möchte, das nach bisherigem Planungsstand als Public Private Partnership angelegt ist, das politische Fortschritte in Richtung Global Health eher bremsen könnte. Die starke Industriepräsenz, die Rolle der Gates-Stiftung und die Ausrichtung auf Konsens sprechen dafür.