MedizinerInnen fordern Klimaschutz

MedizinerInnen weltweit fordern einen wirksamen Klimaschutz und thematisieren die dramatischen Folgen der zunehmenden Erderwärmung auf die Gesundheit.

Im Oktober 2017 hatte der Weltärztebund (World Medical Association, WMA) wichtige Zielvorgaben gemacht: Auf seiner Generalversammlung in Chicago forderten die Mitglieder alle Regierungen dazu auf, die gravierenden gesundheitlichen Folgen des Klimawandels anzuerkennen und Aktionspläne zum Klimaschutz zu verabschieden. Nationale Ärztevereinigungen sollten sich für wirksame Regulierungsmaßnahmen wie eine CO2-Steuer oder Emissionshandelssysteme stark machen. Und auch bei der Entwicklung von politischen Konzepten, die die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit minimieren, seien MedizinerInnen gefragt, so der WMA. ÄrztInnen seien darüber hinaus in der Pflicht, über den Klimawandel und seine globalen gesundheitlichen Folgen aufzuklären. Gemeinsam mit der WHO und anderen Akteuren sollten die nationalen Ärztevereinigungen geeignete Informationsmaterialien erstellen.[1]

Seither ist auch in Deutschland Bewegung in die Klima-Debatte gekommen: Organisationen und Beschäftigte aus dem Gesundheitssektor werden zunehmend aktiv und melden sich zu Wort. Die Kritik ist auch ganz oben angekommen. Jüngstes Beispiel ist ein Interview mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer (BÄK), Frank Ulrich Montgomery im Umweltmagazin movum.[2] „Der Klimawandel ist real, er ist von Menschen gemacht und er gefährdet unsere Gesundheit.“ Montgomery betonte, dass es wichtig sei, das Gesundheitswesen in den Kampf gegen die Klimaerwärmung einzubinden. „Wir sprechen hier von rund 230.000 Einrichtungen – eine riesige Zahl, die wir über Multiplikatoren ansprechen wollen.“ ÄrztInnen sieht er aufgrund der dramatischen gesundheitlichen Folgen des Klimawandels ganz besonders in der Pflicht: „Deshalb sollte sich auch die Ärzteschaft für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen engagieren.“

Zum Weltgesundheitstag am 7. April bezog nicht zuletzt die AG Klimawandel und Gesundheit des Netzwerks der Kritischen Mediziner*innen Stellung:[3] Ein schnellstmöglicher und sozialverträglicher Kohleausstieg sei unabdingbar. „Die katastrophalen gesundheitlichen Folgen der Kohleverstromung sind viel zu lange ignoriert worden“, schreibt das Netzwerk. Sein dezidiertes Positionspapier Gesundheit braucht Klimaschutz haben auch etliche Ärzte- und Umweltorganisationen sowie die Klima-Allianz Deutschland und die BUKO Pharma-Kampagne unterzeichnet.

Bereits Ende 2017 hatten sich Organisationen und Einzelpersonen aus dem Gesundheitsbereich in der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit zusammengeschlossen – auch die Pharma-Kampagne ist hier aktiv. Gemeinsames Ziel es ist, den Klimawandel als wichtiges Gesundheitsthema zu etablieren und politische und gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, um die weitere Erderwärmung auf deutlich unter 2°C zu begrenzen.[4] (CJ)

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2018, S. 6

[1] WMA (2018) Declaration of Delhi on Health and Climate Change. Adopted by the 60 WMA General Assembly, New Delhi, India, October 2009 and amended by the 68th WMA General Assembly, Chicago, United States, October 2017. www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-delhi-on-health-and-climate-change/ [Zugriff 17.4.2018]

[2] Müller M (2018) „ÄrztInnen sollen sich für den Fossil-Ausstieg engagieren“ Interview mit Ärztekammer-Präsident Frank Ulrich Montgomery. Movum Heft 19, 9/2018, S. 3 www.movum.info/images/ausgaben/heft19/heft19.pdf [Zugriff 17.4.2018]

[3] AG Klimawandel und Gesundheit der Kritischen Mediziner*innen Deutschland und und DNR (2018) Gemeinsame Pressemitteilung, 7.4.2018 www.vdaeae.de/index.php/themen/europeanhealthpolicy/929-gemeinsame-pressemitteilung-der-ag-klimawandel-und-gesundheit-der-kritischen-mediziner-innen-deutschland-und-dnr [Zugriff 17.4.2018]

[4] Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. www.klimawandel-gesundheit.de/ [Zugriff 17.4.2018]

Härtere Bandagen gegen Soft-Drinks

Großbritannien führt Zuckersteuer ein

Im Kampf gegen Übergewicht und Diabetes setzt nun auch die Regierung in London auf Härte. Mit einer Steuer auf Softdrinks greift sie eine wichtige Ursache an - die Hersteller reagieren. Auch in Deutschland wird die Debatte aufmerksam verfolgt, aber die Politik bleibt untätig.

„Britain is the fat man of Europe“ – so brutal wie die britische Times titelten viele Blätter im Königreich Ende 2017.[1] Neue OECD-Zahlen zeigten damals einen rasanten Anstieg von Übergewicht und Diabetes auf der Insel. Der Regierung wurde Tatenlosigkeit vorgeworfen, ein Aktionsplan zu Übergewicht bei Kindern war ein Jahr zuvor noch verwässert worden und zog deshalb harsche Kritik auf sich.

Vor wenigen Wochen nun folgte eine Verbraucherreform: Seit dem 6. April gilt in Großbritannien und Nordirland eine neue Steuer auf zuckerhaltige Soft-Drinks. Fünf oder mehr Gramm Zucker in 100 Millilitern Getränk kosten künftig 18 Pence Steuer zusätzlich (ca. 21 Cents). Bei mehr als acht Gramm werden 24 Pence fällig (ca. 28 Cents). In Irland soll ab Mai eine ähnliche Regelung in Kraft treten. Auch eine baldige Ausweitung der Abgabe auf andere Getränkearten, etwa gesüßte Milchshakes, wird diskutiert.

Hersteller reagieren mit Rezeptänderungen

Um einer höheren Besteuerung zuvorzukommen, verringerten laut Regierungsangaben bislang mehr als die Hälfte der Hersteller den Zuckergehalt ihrer betroffenen Getränke.[2] Genau das war eines der erklärten Hauptziele der Maßnahme.

Ein ähnlicher Effekt hatte sich schon in Ungarn nach Einführung einer Zuckersteuer gezeigt. Das britische Finanzministerium musste denn auch seine Prognosen korrigieren: Statt der ursprünglich geplanten Steuereinnahmen von 520 Mio. Pfund rechnet die Behörde nun nur noch mit 240 Mio. für das laufende Jahr.[3]

Der finanzielle Aspekt stand allerdings nie an erster Stelle. Die Zuckersteuer soll vielmehr Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislaufkrankheiten vorbeugen und auch die Zahngesundheit fördern. Im vergangenen Jahr wurden in englischen Krankenhäusern pro Tag rund 170 Kindern und Teenagern mindestens zwei Zähne entfernt.[4] Hauptursache ist der hohe Zuckerkonsum, größtenteils aus Soft-Drinks.

Zu viel oder zu wenig Reform?

Industrieverbände und Getränkehersteller kritisierten die neue Regelung massiv. Coca-Cola UK veröffentliche ein Statement in dem es u.a. hieß, es gäbe keinen verlässlichen Nachweis, dass die Besteuerung von Essen oder Getränken das Verhalten von Menschen verändert oder sie dünner mache.[5] Tatsächlich beweisen Beispiele das Gegenteil: In Mexiko fielen 2013 nach dem Inkrafttreten einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke die Verkäufe in den folgenden zwei Jahren um zunächst 5,5% und schließlich um 9,7%, mit der stärksten Abnahme in ärmeren Haushalten.[6] Momentan erhält Coca Cola ca. 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Eine handelsübliche 0,3 Liter-Dose kommt damit auf umgerechnet 9 Teelöffel Zucker.[3] Ein neues Rezept kommt für die Firma aber nicht in Frage. Stattdessen wolle man die Flaschengröße verringern und die Preise anheben.

KritikerInnen befürchten, die neue Maßnahme könnte die Verwendung von – ebenfalls umstrittenen – Süßstoffen befördern. In Schottland ersetzte der Hersteller des populären Getränks Irn-Bru Zucker kurzerhand durch den Süßstoff Aspartam. Die künstliche Süße ist außerdem wesentlich billiger: Sie kostet nur etwa 20 % so viel wie Zucker.[3]

Und Deutschland?

Die britischen Reformen haben auch in Deutschland die Auseinandersetzung um entsprechende politische Initiativen neu befeuert. Bis 1993 hatte es eine – allerdings extrem niedrige – Zuckersteuer gegeben. Sowohl Industrie als auch das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft lehnen damals jedoch eine Neuauflage ab. Und auch der aktuelle Koalitionsvertrag bleibt beim Thema Zucker vage: „Für die Nationale Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten werden wir 2018 gemeinsam mit den Beteiligten ein Konzept erarbeiten, und dies mit wissenschaftlich fundierten, verbindlichen Zielmarken und einem konkreten Zeitplan versehen.“ [2] Bundesagrarministerin Julia Klöckner lehnt Vorschriften bei Rezepturen vehement ab: „Wir definieren nicht, wie Deutschland schmeckt.“ [7] Die Organisation foodwatch veröffentlichte jüngst ihren „Coca-Cola-Report“ und wirft dem Konzern unverantwortliche Marketing- und Lobbytätigkeiten vor. Diese trügen zu steigenden Diabetes-Raten bei, speziell bei Kindern und Jugendlichen, so foodwatch. Das mediale Echo auf die Aktion war groß.

Wie zuvor in GB wurde allerdings auch im deutschen Kontext die Frage gestellt, inwieweit Maßnahmen wie die Zuckersteuer eine „Armensteuer“ darstellen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wie das mexikanische Beispiel zeigt, reduzieren wegen der Steuer gerade ärmere Menschen ihren Zuckerkonsum und verbessern so ihre Ernährung und damit auch ihre Gesundheit.[8]

Internationale Widerstände

Ernährung spielt eine elementare Rolle in der weltweiten Bekämpfung von Übergewicht und Diabetes. Zucker ist dabei ein Puzzleteil von vielen – aber eben ein wichtiges. Die WHO sieht sich seit Längerem der Kritik ausgesetzt, der Nahrungsmittelindustrie nicht entschieden genug die Stirn zu bieten. Eine Steuererklärung der Gates-Stiftung, größter privater Förderer der WHO, listete für 2015 Aktienanteile bei Coca-Cola im Wert von über einer halben Milliarde Dollar auf. [9]

Der Widerstand gegen eine ernsthafte Regulierung dieses Wirtschaftszweiges ist weltweit massiv. Ende 2017 widmete sich eine Reportage der New York Times dem Engagement von kolumbianischen VerbraucherschützerInnen für die striktere Besteuerung von Süßgetränken. Eine Konsequenz für die Beteiligten waren Todesdrohungen– wie der Artikel feststellte, keine Seltenheit in dem Land, aber eigentlich das bevorzugte Instrument des illegalen Drogenhandels.[10] Auch am aktuellen Beispiel Großbritannien wird sich zeigen, inwiefern gegen solche massiven Interessen nachhaltig Politik durchgesetzt werden kann. (MK)

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2018, S. 5

Bild: Softdrinks in supermarket © dyobmit

[1] Smyth C (2017) Britain is the fat man of Europe with 63 per cent of UK adults overweight. The Times 11 Nov. www.thetimes.co.uk/article/britain-is-the-fat-man-of-europe-as-obesity-doubles-in-two-decades-b5vx0nvsx [Zugriff 17.04.2018]

[2] Kapalschinksi C (2018) Briten erheben eine Zuckersteuer – Vorbild auch für Deutschland? Handelsblatt 6. April. www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/verbraucherschutz-briten-erheben-eine-zuckersteuer-vorbild-auch-fuer-deutschland/21146380.html [Zugriff 12.04.2018]

[3] Financial Times (2018) Sugar tax leaves bitter taste for producers. 1 April. www.ft.com/content/66cafab8-33cb-11e8-a3ae-fd3fd4564aa6 [Zugriff 14.04.2018]

[4] Guardian (2018) Dentists warn of child tooth decay crisis as extractions hit new high. 13 Jan. www.theguardian.com/society/2018/jan/13/dentists-warn-of-child-tooth-decay-crisis-as-extractions-hit-new-high [Zugriff 17.04.2018]

[5] Woods J (2016). We’re listening to consumers and taking action to reduce sugar – a tax won’t help. Coca-Cola UK 26 May. www.coca-cola.co.uk/blog/were-listening-to-consumers-and-taking-action-to-reduce-sugar-a-tax-wont-help [Zugriff 18.04.2018]

[6] Roache SA & Gostin LO (2017). The Untapped Power of Soda Taxes: Incentivizing Consumers, Generating Revenue, and Altering Corporate Behavior. In: International Journal of Health Policy and Management; Vol. 6, p 489

[7] Ärzteblatt (2018). Klöckner will der Industrie keine Rezepturen für eine gesündere Ernährung vorschreiben. www.aerzteblatt.de/nachrichten/94741/Kloeckner-will-der-Industrie-keine-Rezepturen-fuer-eine-gesuendere-Ernaehrung-vorschreiben [Zugriff 26.04.2018]

[8] Bosely S (2018) Tax sugar, alcohol and tobacco to help the poor, say experts. Guardian 4 April. www.theguardian.com/society/2018/apr/04/sin-tax-sugar-alcohol-tobacco-to-help-the-poor [Zugriff 26.04.2018]

[9] Unmüßig B (2017) Wohlwollende Alleinherrscher? www.boell.de/de/2017/11/20/milliardaere-bestimmen-globale-agenda [Zugriff 26.04.2018]

[10] Jacobs A & Richtel M (2017) She Took On Colombia’s Soda Industry. Then She Was Silenced. New York Times 13. Nov. www.nytimes.com/2017/11/13/health/colombia-soda-tax-obesity.html [Zugriff 11.04.2018]

Wunschkonzert für Hersteller

EU will nationale Nutzenbewertung von Arzneimitteln verbieten

Neue Medikamente sind oft nicht besser als existierende Therapien. Deshalb wird in vielen Ländern seit Jahren der relative Nutzen bewertet und anschließend der Preis für die Neueinführungen ausgehandelt. Seit 2011 gibt es ein entsprechendes Verfahren auch in Deutschland. Die EU-Kommission will solche nationale Bewertungen verbieten und durch ein intransparentes zentrales Verfahren mit niedrigen Standards ersetzen.

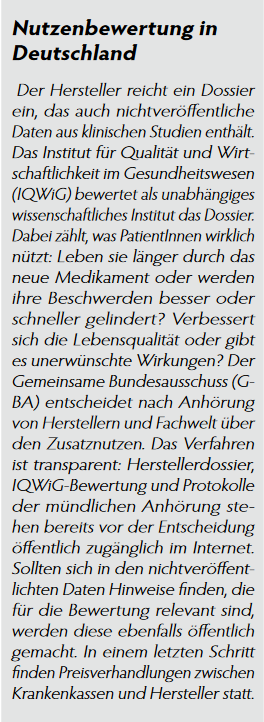

Auch wenn Deutschland mit der Nutzenbewertung ein Nachzügler war, das hiesige Verfahren gilt als vorbildlich und transparent (siehe im grauen Kasten). Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern dürfen in Deutschland neue Medikamente sofort ab Zulassung zu Lasten der Kassen verschrieben werden. Andernorts ist das erst nach Ende des Bewertungsverfahrens der Fall – und dort werden längst nicht alle Neueinführungen in die Erstattung aufgenommen. Der Pharmaindustrie sind alle diese Verfahren – entgegen anderslautender Lippenbekenntnisse[1] – ein Dorn im Auge, weil sie die Vermarktungsmöglichkeiten für ihre Produkte einschränken. Seit Jahren drängt sie deshalb auf ein einheitliches EU-weites Verfahren.

Dass die EU-Kommission bereit war, diesem Drängen nachzugeben, zeigte sich schon Ende 2016. Bereits damals warnten wir im Pharma-Brief vor einer Gleichschaltung der Nutzenbewertung.[2] Am 31. Januar 2018 legte die EU-Kommission einen Verordnungsentwurf [3] für eine europäische Arzneimittelbewertung vor.[4] In welche Richtung er weist, lässt schon die Begründung aus der Feder der Generaldirektion für Gesundheit erahnen. Von den Problemen, die das Gesetz lösen soll, werden an erster Stelle: „Hindernisse und Verzerrungen beim Marktzugang“ für Medikamente genannt. Im Vordergrund stehen also die Interessen der Hersteller – und nicht die der Kranken, die gute Arzneimittel brauchen. Doch was hat es mit diesen angeblichen „Verzerrungen“ überhaupt auf sich?

Doppelstandards?

Das vordergründige Argument der Industrie, das die Kommission willig aufgegriffen hat, ist, dass die jeweiligen nationalen HTA-Agenturen[5] beim gleichen Wirkstoff durchaus auch mal zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Doch dafür gibt es nachvollziehbare Gründe.

In England z.B. gibt es eine klare finanzielle Grenze: Der Zugewinn eines gesunden Lebensjahres darf maximal Mehrkosten von 30.000 £ verursachen. Senkt der Hersteller den Preis nicht, darf das Medikament im National Health Service nicht verschrieben werden. Gegenwärtig wird sogar debattiert, die Grenze auf 15.000 £ zu senken.[6] In Deutschland gibt es ein solche Einschränkung überhaupt nicht.

In Schweden werden für die Bewertung regelmäßig nur die (immer unvollständigen) Studienveröffentlichungen in medizinischen Journalen herangezogen. Der Schwedische Rechnungshof kritisiert zudem die zahlreichen Interessenkonflikte der an der Arzneimittelzulassung und -bewertung beteiligten Behörden.[7] In Deutschland werden dagegen umfangreiche Unterlagen eingefordert: „Vorzulegen sind Studienberichte einschließlich Studienprotokollen zu Zulassungsstudien sowie alle im Anwendungsgebiet durchgeführten Studien, die der Zulassungsbehörde übermittelt worden sind.“ [8] Für die MitarbeiterInnen des IQWiG, die die wissenschaftliche Bewertung der Herstellerdossiers durchführen, gelten strenge Regeln für Interessenkonflikte.

Zentralisierung

Kern des Gesetzentwurfs ist ein zentralisiertes europäisches Bewertungsverfahren für neue Arzneimittel. Über deren Nutzen soll ein EU-Gremium mit Vertretern nationaler Behörden entscheiden, und das per einfacher Mehrheit. Das Ergebnis der Bewertung ist dann für alle Mitgliedsstaaten bindend. Allerdings behält sich die EU-Kommission ein Vetorecht vor. Dann muss der Hersteller noch mal angehört werden. Er erhält also eine zweite Chance auf eine bessere Bewertung. Dass die Entscheidung zu industriefreundlich und die Kommission deshalb ein Veto einlegen könnte, ist nicht vorgesehen.

Verpflichtend notwendig?

Ungeachtet massiver Kritik sieht der Gesetzentwurf eine verpflichtende EU-Nutzenbewertung aller neuen Medikamente und die Übernahme dieser Entscheidungen auf nationaler Ebene vor. Die EU-Kommission schreckt dabei selbst vor manipulativen Äußerungen nicht zurück. So kann man in der Pressemitteilung anlässlich der Vorstellung des Entwurfs lesen: „Sehr große Unterstützung findet diese Zusammenarbeit auch bei den Interessenträgern und den Bürgerinnen und Bürgern, die sich an der öffentlichen Konsultation der Kommission beteiligt haben: Fast alle (98 %) erkennen den Nutzen der HTA an, und 87 % befürworten eine Fortsetzung der EU-weiten Zusammenarbeit bei der HTA über 2020 hinaus.“ [9] Das sind die einzigen Zahlen, die genannt werden. Dabei stammten erstens über die Hälfte der Einreichungen bei der Konsultation aus der Pharmaindustrie und zweitens hatte sich trotzdem die Mehrheit gegen das von der Kommission gewählte Modell ausgesprochen.

Auch an internen Warnungen hatte es nicht gefehlt. Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der EU-Kommission soll Überregulierung verhindern. Er hat die Ideen der Generaldirektion für Gesundheit gleich zweimal beanstandet und Nachbesserungen verlangt: Es sei nicht überzeugend dargelegt worden, warum eine zentralisierte einheitliche Bewertung der beste Weg sei, die Versorgung mit Arzneimitteln in der EU zu verbessern.[10]

Was ist Nutzen?

Eine wichtige Ursache für unterschiedliche Ergebnisse der nationalen Bewertungen sind die Kriterien für den Nutzen. Reicht es für ein Diabetesmedikament aus, dass es den Blutzucker senkt? Oder muss gezeigt werden, dass die Risiken der Erkrankung sinken – PatientInnen also tatsächlich seltener einen Herzinfarkt bekommen, weniger Amputationen notwendig werden usw. (siehe auch Kasten). Die EU-Kommission hat in ihren Papieren zur Vorbereitung des Gesetzgebungsverfahrens genau so ein Beispiel verwendet, um vermeintlich unverständliche unterschiedliche Bewertungen zwischen Frankreich und Deutschland gegenüber Großbritannien und Schweden zu belegen. Sie spricht nur vage von „unterschiedlichen Anforderungen an die Daten“.[11] Dabei ist der Grund für die unterschiedlichen Bewertungen schlicht, dass sich Frankreich und Deutschland für tatsächlich patientenrelevante Verbesserungen interessieren, in den anderen Ländern aber die Blutzuckersenkung als Kriterium ausreicht.

Außerdem werden hier Äpfel mit Birnen verglichen: In Deutschland kann ein Medikament trotz fehlenden Zusatznutzens weiter verschrieben werden, während eine negative Bewertung in anderen Ländern zum Ausschluss aus der Erstattung führt.

Diese wichtigen Unterschiede adressiert der Gesetzentwurf nicht. Er bleibt absolut vage, welche Kriterien für die Nutzenbewertung gelten sollen. Und es steht zu befürchten, dass am Ende ein fauler Kompromiss stehen wird. Zum Schaden der Kranken, denn die bloße Verbesserung von Laborwerten ist noch lange keine Garantie dafür, dass Menschen gesund werden. Das Diabetesmedikament Rosiglitazon sollte ein warnendes Beispiel sein: Der Wirkstoff senkte effektiv den Blutzucker. Aber statt Erkrankungen zu verhindern, führte er zu 100.000 zusätzlichen Herzinfarkten, bevor er nach zehn Jahren verboten wurde.[12]

Nichts genaues weiß man

Welche Belege die Hersteller im Rahmen der Nutzenbewertung vorweisen müssen, will die Kommission selbst festlegen – aber erst, nachdem das Gesetz verabschiedet ist. EU-Parlament und der Rat sollen also eine Black Box verabschieden. Das ist wirklich ziemlich starker Tobak und wäre ein extremer Rückschritt zu gesetzlich präzise fixierten Verfahren wie in Deutschland (siehe Kasten) und einigen anderen Mitgliedsstaaten.

Vorschnelle Bewertung

Nach den Vorstellungen der Kommission soll die Nutzenbewertung zum Zeitpunkt der Zulassung durch die EMA bereits abgeschlossen sein. Derzeit beginnen die Bewertungen des therapeutischen Mehrwerts regelmäßig mit der Zulassung. Und das ist auch sinnvoll. Denn bis zum Tag der Zulassung steht die genaue Indikation noch nicht fest. Oft weicht die EMA von den Wünschen des Herstellers ab und fasst die Anwendungsbereiche enger. Was genau soll man also vor der Zulassung bewerten? Ein früherer Beginn der Bewertung bedeutet auch, dass noch weniger klinische Studien abgeschlossen sind und die Ergebnisse damit noch unsicherer sind. Das ist keineswegs ein theoretisches Problem, denn die EMA lässt Medikamente oft schon zu, wenn sich in laufenden Studien ein positiver Trend zeigt.[13] Außerdem: Wenn die EMA die Zulassung verweigert, ist die bereits durchgeführte Nutzenbewertung sinnlos.

Den wahren Grund für die geforderten Schnellschüsse in der Nutzenbewertung kann man in den Papieren der Kommission finden. Da wird vorgerechnet, dass jeder Monat, den ein Medikament früher in die Erstattung kommt, 130 Mio. € Mehreinnahmen für den Hersteller bedeutet.[14]

Einfluss der Kommission

In vielen Teilen bleibt der Gesetzentwurf vage. Er wimmelt von Klauseln, die der EU-Kommission das Recht geben, Einzelheiten des Verfahrens nach der Verabschiedung der Verordnung selbst festzulegen. Sie bestimmt, welche „Interessenträger“ im Laufe der Bewertung gehört werden und sie erhält ein Kommentierungsrecht während des laufenden Verfahrens. Die EU-Kommission besitzt außerdem ein Vetorecht gegen die Entscheidungen des Bewertungsgremiums. Dann muss der Hersteller noch einmal angehört werden. Sollte das Bewertungsgremium auch im zweiten Anlauf zu keiner der Kommission genehmen Meinung gelangen, gibt es keine EU-weite Bewertung.

Transparenz: Fehlanzeige

Ein weiterer Schwachpunkt des Gesetzentwurfs ist die fehlende Transparenz des Verfahrens, und es bleibt unklar, wieviel von dem Bewertungsbericht bekannt wird. Sicher ist schon jetzt, dass „alle sensiblen Geschäftsdaten aus dem genehmigten Bericht […] gestrichen werden“ [3] und dass eine Veröffentlichung erst nach Abschluss des Verfahrens stattfindet. Das steht in klarem Gegensatz zur Transparenz des deutschen Verfahrens (siehe Kasten).

Reaktionen

Viele ExpertInnen üben massive Kritik an dem Gesetzentwurf. So schreiben das Deutsche Netzwerk für evidenzbasierte Medizin und HTA.de in einer gemeinsamen Stellungnahme: „[Es werden] durch Wirtschaftsinteressen geprägte Bewertungen durch die EU-Kommission autorisiert. […] Die EU-Kommission behält sich weitreichende Möglichkeiten der Einflussnahme vor. So will sie etwa methodische und prozessbezogene Vorgehensweisen per Rechtsverordnung festlegen und somit Einfluss auf die Bewertungsmethodik nehmen. […] Es fehlt beispielsweise eine Verpflichtung der Industrie zur Bereitstellung einer vollständigen Datengrundlage, die auch unpublizierte Daten umfasst.“ [15]

Der deutsche Bundestag beschloss am 22.3.2018 einstimmig eine Subsidaritätsrüge gegenüber der EU wegen Verletzung des Lissabon-Vertrags. Der Verordnungsentwurf greife „in die rechtlich geschützte Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und medizinischen Versorgung“ ein.[16] Auch Polen, Frankreich und Tschechien erteilten der EU-Kommission eine Rüge. Hätten acht oder mehr Länder protestiert, hätte ein neuer Gesetzentwurf geschrieben werden müssen. Andererseits haben bei der endgültigen Entscheidung über das Gesetz vier Mitgliedsstaaten eine Sperrminorität, die die EU-Verordnung endgültig zu Fall bringen würde.

Sand in die Augen

Mit einem Trick versucht der Gesetzentwurf den Eindruck zu erwecken, dass die im Lissabon-Vertrag der EU garantierte nationale Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung nicht angetastet wird. So soll „nur“ die wissenschaftliche Bewertung zentralisiert werden, die „Bewertung der nichtklinischen (z. B. wirtschaftlichen, sozialen und ethischen) Aspekte einer Gesundheitstechnologie wie auch die Festlegung von Preisen und Erstattungssätzen bleibt weiterhin Sache der einzelnen EU-Mitgliedstaaten.“ [7]

Das ist eine künstliche Trennung. Die Bundesärztekammer merkt in ihrer Stellungnahme dazu an: „Methodisch ist die Trennung in klinische und nichtklinische Dimensionen artifiziell und verkennt, dass die Durchführung eines HTAs bereits zu Beginn ein Gesamtkonzept erfordert, aus dem hervorgehen sollte, auf welche Dimensionen sich die Nutzenbewertung erstrecken wird. Dies bestimmt maßgeblich den Umfang und die Inhalte der durchzuführenden Literatur- bzw. Evidenzrecherchen. […] Auch die Zuordnung, welche Aspekte des Nutzens rein ‚klinisch‘ sind und welche z. B. zur ethischen Kategorie zählen sollen und gesondert zu betrachten wären, ist bei weitem nicht so trennscharf möglich, wie es im Kommissionspapier unterstellt wird.“[17]

… und stattdessen?

Die Bewertung des tatsächlichen Nutzens von Arzneimitteln für PatientInnen ist eine gute Sache. Sie schafft für Kranke und VerschreiberInnen mehr Klarheit, was von den Neuerungen zu erwarten ist und was nicht. Deshalb ist auch eine europäische Zusammenarbeit sinnvoll. Es kommt aber sehr auf das „wie“ an. Es gibt bereits seit Jahren durch EUnetHTA eine freiwillige Zusammenarbeit der Beteiligten aus praktisch allen EU-Mitgliedsstaaten, die auch durchaus schon zu Verbesserungen der nationalen Bewertungsverfahren geführt hat.

Allerdings krankt EUnetHTA an mehreren Problemen: Die Finanzierung stand stets auf wackeligen Beinen und es gab Vorschläge der Kommission, die Arbeit ausgerechnet durch die Beratung der Industrie bei der Entwicklung von neuen Wirkstoffen zu finanzieren. Wie soll da die Unabhängigkeit gewahrt bleiben?

Zwischen den Agenturen in reicheren Mitgliedsstaaten mit hunderten von MitarbeiterInnen und dem Rest von Europa klafft eine nur schwer zu überbrückende Lücke: Denn je höher die wissenschaftlichen Anforderungen an die Bewertung sind, um so arbeitsintensiver wird das Ganze – für kleine Agenturen eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Schließlich gibt es bei EUnetHTA ein Problem mit Interessenkonflikten, denn die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Mitwirkenden sind keineswegs einheitlich und bei vielen Treffen sitzt die Industrie mit im Boot.

Es käme also erst einmal darauf an, EUnetHTA eine solide Finanzierungsbasis zu bieten und für Unabhängigkeit von der Industrie zu sorgen. Das würde eine konstruktive europäische Zusammenarbeit bei der Bewertung von Arzneimittel fördern. Warum solche Ergebnisse dann allerdings allen Mitgliedsstaaten aufgezwungen werden sollen, das weiß die Kommission allein – Wissenschaft lebt von der Überprüfbarkeit ihrer Ergebnisse.

Realpolitik

Jetzt steht aber erst einmal die Debatte über den Verordnungsentwurf im EU-Parlament an und dann eine Entscheidung des Europäischen Rats. Wir werden die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2018, S. 1

Bild: Berlaymont, Sitz der EU-Kommission in Brüssel © Jörg Schaaber

[1] “Continued collaboration on how we introduce these new technologies into our healthcare systems will be key. HTA is an important part of that process, informing health care decision makers about the relative value of health technologies.” EFPIA (2018) EFPIA views Commission’s proposals on Health Technology Assessment (HTA) as positive step. 31 Jan.

[2] Pharma-Brief (2016) Gleichschaltung geplant. Nr. 8, S. 5

[3] Eine Verordnung hat unmittelbar EU-weit Gesetzeskraft. Dagegen muss eine EU-Richtlinie in nationale Gesetze umgesetzt werden, wodurch ein gewisser Spielraum entsteht. Im weiteren Text wird EU-Verordnung und Gesetz synonym benutzt.

[4] European Commission (2018) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU. COM(2018) 51 final http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52018PC0051

[5] Health Technology Asssessment (HTA), die Bewertung von Gesundheitstechnologien

[6] O’Dowd A (2018) New drugs: patient hope or harm? BMJ; 360, p k1373

[7] Swedish National Audit Office (2016) Safe and effective medicines – how does central government deal with the influence of the pharmaceutical industry? RiR 2016:9

[8] G-BA (2013) Format und Gliederung des Dossiers, einzureichende Unterlagen, Vorgaben für technische Standards. www.g-ba.de/downloads/17-98-3518/2013-04-18_Anl2_1_Erstellung-Einreichung-Dossier.pdf [Zugriff 29.4.2018]

[9] Europäische Kommission (2018) Bewertung von Gesundheitstechnologien in der EU: Kommission schlägt verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten vor Pressemitteilung 31. Jan. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_de.htm [Zugriff 29.4.2018]

[10] https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/2018_ia_rsbopinion_en.pdf [Zugriff 29.4.2018]

[11] European Commission (2016) Inception Impact Assessment HTA http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_sante_144_health_technology_assessments_en.pdf [Zugriff 29.4.2018]

[12] Pharma-Brief (2010) Absturz überfällig. Rosiglitazon verboten, Nr. 8, S. 7

[13] Pharma-Brief (2017) Viel Lärm um nichts? Streit um Brustkrebsmedikament. Nr. 4, S. 4

[14] European Commission (2018) Impact Assessment. Strengthening of the EU Cooperation on Health Technology Assessment (HTA). SWD(2018) 41 final https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/2018_ia_final_en.pdf

[15] DNEbM und HTA.de (2018) Harmonisierung um jeden Preis? Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung geht vor Binnenmarkt und Profitinteresse. Gemeinsame Stellungnahme 14. April. www.ebm-netzwerk.de/aktuelles/news2018-03-14 [Zugriff 1.5.2018]

[16] Deutscher Bundestag (2018) Drucksache 19/1296. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/012/1901296.pdf

[17] BÄK (2018) Zum Vorhaben der EU-Kommission zur Zentralisierung medizinischer Nutzenbewertungen (HTA) Fachliche Einschätzung der Bundesärztekammer vom 20.04.2018 www.bundesaerztekammer.de/aerzte/qualitaetssicherung/health-technology-assessment/einschaetzung [Zugriff 1.5.2018]

Peru: Aufholbedarf bei Kinder-Impfungen

Masern und Polio-Immunisierung wegen Covid vernachlässigt

Auch im zweiten Pandemiejahr erhielt nur die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren eine Grundimmunisierung gegen Masern und Polio. Das peruanische Gesundheitsministerium ist bemüht, die Lücke mit Hausbesuchen zu schließen, doch das Budget für das Impfprogramm wurde gekürzt.

2021 begann in Peru die Impfung gegen Covid-19. Sie führte zusammen mit anderen Präventionsmaßnahmen zu einem Rückgang von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen durch diese Krankheit. Die Vorbeugung und Behandlung anderer Erkrankungen wird jedoch weiterhin vernachlässigt. Ein deutliches Beispiel dafür ist die niedrige Impfrate bei Kindern: Landesweit wurde bis November letzten Jahres nur die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren gegen Masern geimpft oder erhielt eine vollständige Grundimmunisierung gegen Polio und Diphtherie.

Diese Zahlen, die das Informationssystem (Reunis) des Gesundheitsministeriums bereitstellt, zeigen, dass wirksame Strategien nötig sind, um beim Impfen wieder das Niveau von 2019 zu erreichen. Die Daten vom November 2020 unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der Vormonate. Bereits im September letzten Jahres warnte die Organisation Salud con Lupa, dass nicht einmal die Hälfte der Kinder gegen Masern geimpft war oder eine Auffrischungsimpfung gegen Polio, Diphtherie und Influenza erhalten hatte. Mit anderen Worten: Es gibt kaum Fortschritte.

„Impfstoff der Hoffnung“

Dieses Jahr will sich das Gesundheitsministerium auf den regulären Impfplan konzentrieren (17 Impfstoffe, die gegen 26 Krankheiten schützen) und im Rahmen seiner Strategie „Impfstoff der Hoffnung“ Hausbesuche durchführen. Mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht (in Peru öffneten am 14. März erstmals seit zwei Jahren wieder die Schulen) dürfte gerade die Impfung der Kinder eine hohe Priorität haben.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Durchimpfungsrate von mehr als 80% nötig, damit die Bevölkerung wirksam gegen eine Krankheit geschützt ist. Im November 2021 lag die Masernimpfquote in Peru aber nur noch bei 54,5%. Zehn der insgesamt 24 Regionen haben es nicht geschafft, mehr als die Hälfte ihrer Zielbevölkerung zu impfen. Die Situation in Ucayali ist sogar noch besorgniserregender: Dort wurden nur knapp 30% der Zielgruppe erreicht. Außerdem lag die Durchimpfungsrate gegen Masern in Peru um 11% niedriger als 2019 (damals lag sie bei über 65 Prozent). In Huánuco, Ica und Madre de Dios betrug der Rückgang sogar mehr als 20%, wie aus den Daten von Reunis hervorgeht.

Dramatischer Rückgang bei Masernimpfungen

Dabei sind die Masern eine hoch ansteckende Krankheit. María Elena Martínez, Leiterin der Immunisierungsabteilung des Gesundheitsministeriums, erklärt, dass ein mit Masern infiziertes Kind allein durch Niesen oder Husten 24 andere anstecken kann. Damit sei das Masern-Virus sogar noch ansteckender als die Omikron-Variante von Covid-19. Masern können zudem schwerwiegende Komplikationen verursachen, insbesondere bei unterernährten Kindern und immungeschwächten Menschen. Deshalb ist es wichtig, dieser Krankheit durch Impfungen im Alter zwischen 12 und 18 Monaten vorzubeugen.

Dank der Impfung ist Peru seit 21 Jahren frei von Masern. Ähnlich verhält es sich mit Polio. Durch die Impfung wurde Kinderlähmung in Peru vor mehr als dreißig Jahren ausgerottet.

Polio-Auffrischung erreicht kaum die Hälfte der Kinder

Doch die zweite Auffrischungsimpfung, die im Alter von vier Jahren verabreicht werden sollte, hat bis November 2021 landesweit gerade einmal 42,4% der Kleinkinder erreicht. Das sind 12% weniger als 2019 und 25% weniger als 2018. Ende 2021 hatten vierzehn Regionen Perus nicht einmal die Hälfte der Kleinkinder gegen Polio geimpft. Auf nationaler Ebene sank die Impfrate um 12% gegenüber 2019 und um mehr als 25% im Vergleich zu 2018.

Polio befällt vor allem das Nervensystem und kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation führt das Virus in einem von zweihundert Fällen zu dauerhaften Lähmungen der Beine oder Arme. In seltenen Fällen kann die Krankheit auch zum Tod führen.

Weltweit werden geringe Impfraten bei Polio gemeldet. Im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie erhielten nur 82% der Kleinkinder ihre Grundimmunisierung. „Die Gefahr, dass Kinderlähmung wieder eingeschleppt wird, ist real“, so Andrés de Francisco, Direktor für Familie, Gesundheitsförderung und Lebensverlauf bei der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation.

Diphterie: Noch immer ein Risiko

Im Oktober 2020 gab es in Peru erstmals seit 20 Jahren wieder einen Ausbruch von Diphterie. Ein fünfjähriges Mädchen war das erste Opfer. Sie hatte in ihren ersten Lebensmonaten nur eine Dosis des Impfstoffs erhalten, die jedoch nicht ausreichte, um sie gegen die Krankheit zu schützen, und sie starb. Einige Tage später starb eine ältere Frau.

Um die Durchimpfungsrate bei Diphterie zu erhöhen, wurden im November und Dezember 2020 wöchentliche Impfkampagnen durchgeführt. So wurde Ende des Jahres eine Durchimpfungsrate von 64,6% erreicht. 2021 scheinen wir jedoch vergessen zu haben, wie wichtig es ist, Kinder gegen diese Krankheit zu impfen. Die Impfquote ist auf 45,2% gesunken. In den Dschungelregionen wie Loreto, Madre de Dios und Ucayali wurde nicht einmal eine Quote von 30% erreicht.

Um gegen Diphterie geschützt zu sein, sind 5 Impfungen nötig: Drei Impfdosen im Alter von 2, 4 und 6 Monaten, eine vierte im Alter von 18 Monaten und die letzte mit 4 Jahren.

Bei dem Kombi-Impfstoff, der nicht nur gegen Diphtherie, sondern auch gegen Tetanus, Keuchhusten, Influenza Typ B und Hepatitis B schützt, lag die Durchimpfungsrate bei der dritten Dosis (die im Alter von sechs Monaten verabreicht werden muss) bei 73,5%. Betrachtet man das Problem jedoch nach Regionen, so ist es in Loreto und Ucayali gerade mal gelungen, die Hälfte der Kinder der entsprechenden Altersgruppe zu impfen.

Trotz dieser dramatischen Lage wurde laut dem Transparenzportal des Wirtschafts- und Finanzministeriums das Budget für die Grundimmunisierung bei Kindern für 2022 um 88.297.750 Sol (umgerechnet rund 22 Millionen Euro) reduziert.

Wir drucken diesen Artikel von Melina Ccoillo Sandoval in leicht gekürzter Fassung und mit freundlicher Genehmigung unseres peruanischen Partners Salud con Lupa ab. Die Organisation macht sich für unabhängige und gute Gesundheitsinformationen stark. Der Text ist am 9. März 2022 erschienen. https://saludconlupa.com/noticias/en-2021-no-recuperamos-los-niveles-de-vacunacin-contra-el-sarampin-y-la-

Übersetzung: Claudia Jenkes

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2022, S. 6

Bild © Ministerio de Saldud, Peru

HIV und TB-Programme: Ausgebremst durch Covid

Solide Finanzierung des globalen Fonds ist dringend nötig

Covid-19 hat die Kontrolle von HIV und Tuberkulose (TB) um Jahre zurückgeworfen, schätzt die WHO.[1] Zwei AktivistInnen aus Indonesien und Kenia schildern, was das für die Betroffenen bedeutet. Um das verlorene Terrain wieder wettzumachen, müssten die Anstrengungen jetzt deutlich vergrößert werden. Dazu braucht es unter anderem eine solide Finanzierung des Globalen Fonds.[2] Im Herbst steht die nächste Wiederauffüllungskonferenz an.

Wo liegen die Herausforderungen in Indonesien, Frau Sari?

Wo liegen die Herausforderungen in Indonesien, Frau Sari?

Ani Herna Sari: Indonesien ist aus meiner Sicht immer noch mit verschiedenen komplexen Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert: Umfang und Qualität der Behandlungsprogramme müssen verbessert werden, aber auch Präventionsmaßnahmen sind nicht ausreichend. So gibt es immer noch viele HIV-Infizierte und Tuberkulosekranke, die nicht behandelt werden können, und die Finanzierung der einzelnen Programme hängt immer noch von der internationalen finanziellen Unterstützung durch den Globalen Fonds ab. Eines der Hauptprobleme ist die Ermittlung von Kontaktpersonen, weil sich die Betroffenen schämen. Stigmatisierung und Diskriminierung sind in Indonesien immer noch sehr groß. Die PatientInnen ziehen dann weg, in einen anderen Bezirk, was die Kontrolle von Tuberkulose und HIV erschwert.

Wie wirkte sich Covid-19 auf Ihre Arbeit aus?

Covid verbreitete sich sehr schnell. Die Menschen hatten Angst, in die Gesundheitseinrichtung zu kommen, sie hatten Angst vor Covid. Und wir wissen, dass die Zahl der gemeldeten Tuberkulose- und HIV-Fälle zurückgegangen ist, weil die Aufklärungsarbeit zurückgefahren wurde. Wir konnten uns nicht frei bewegen und mussten alle Aktivitäten einschränken. Alle gerieten plötzlich in Panik, weil sich Covid in ganz Indonesien ausbreitete.

Ihr Wunsch an die deutsche Regierung?

Ich kann mir nicht aussuchen, wo ich geboren werde und aufwachsen möchte. Und ich kann mir auch nicht aussuchen, ob ich in einer reichen oder in einer armen Familie lebe. Aber ich glaube, dass jeder Mensch das gleiche Recht hat, frei von behandelbaren Krankheiten zu sein und gesund zu leben.

Wo liegen in Kenia die Hauptprobleme, Frau Wanjiru, und was tut der Globale Fonds?

Wo liegen in Kenia die Hauptprobleme, Frau Wanjiru, und was tut der Globale Fonds?

Naomi Wanjiru: Ich bin im Gesundheitswesen tätig und bekomme jeden Monat ein Gehalt. Was ist mit den Menschen, die nicht einmal für ihr Essen sorgen können? Können Sie diesen Leuten sagen, geh und kauf dir Medikamente? Ich bin sehr dankbar, dass es den Globalen Fonds gibt, der Medikamente, psychosoziale Beratung und Gesundheitsdienste auf Gemeindeebene finanziert. Dort können die Betroffenen hingehen, wenn sie über ihre Probleme sprechen wollen und man kann Lösungen finden.

Ich habe Patienten gesehen, die kamen, als es ihnen sehr schlecht ging, aber jetzt meistern sie ihr Leben und versorgen sogar ihre Familien - sowohl mit HIV als auch mit Malaria und TB. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich selbst war an Knochen-Tuberkulose erkrankt und war ein Jahr lang ans Bett gefesselt. Ich konnte nicht laufen. Ich konnte nichts tun. Glücklicherweise gab es einen freiwilligen Helfer, der mir Medikamente brachte.

Was sind für Sie die wichtigsten Prinzipien des Globalen Fonds?

Wenn die Finanzierung gesichert ist, kann man tun, was nötig ist. Aber das Wichtigste ist die Rechenschaftspflicht. (…) Das Geld, das zur Verfügung gestellt wird, muss die Gemeinschaft erreichen. Es muss bei den Menschen ankommen. Und die sind nicht im Festsaal und nicht in den Büros, sie sind in der Gemeinde! Vielleicht kommt ein Patient in die Klinik, nimmt das Medikament und wird geheilt. Aber was ist mit denen, die arm sind? Es geht darum, dass wir unsere Kapazitäten erweitern und die Menschen zu Hause aufsuchen. Wenn wir an der Basis ansetzen, werden die Gelder, die der Globale Fonds zur Verfügung stellt, ihre volle Wirkung entfalten.

Wie hat Covid-19 Ihr Arbeitsumfeld verändert?

Ich würde sagen, dass wegen Covid alles zum Stillstand gekommen ist. Es drehte sich alles um Covid. Es betraf uns im Arbeitsbereich, in der Wirtschaft, alle waren betroffen. Durch die Lockdowns haben die Menschen keinen Zugang zu den HIV-Medikamenten und den TB-Medikamenten gehabt. Man hat uns untersagt, die Medikamente in die Gemeinden zu bringen. Jetzt liegt es in unserer Verantwortung, proaktiv zu handeln, auf alles vorbereitet zu sein. Wir wissen, dass Covid noch nicht vorbei ist. Vielleicht werden wir schon morgen oder vielleicht im nächsten Jahr oder in der nächsten Woche von einer weiteren Pandemie hören. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Was haben wir aus Covid gelernt? Welche Mittel müssen bereitgestellt werden, falls es eine weitere Pandemie gibt? Und danach sollten wir auch andere Krankheiten nicht vergessen. Denn auch die sind immer noch da. Es darf nicht sein, dass eine Pandemie wie Covid kommt und wir vergessen HIV, wir vergessen TB. Man kann an TB sterben und man kann vielleicht Covid überleben. Beide Krankheiten sollten also gleichzeitig behandelt werden. Und es liegt an uns, die Mittel bereitzustellen, um HIV, TB, Malaria und Covid-19 zu kontrollieren.

Was ist Ihr Wunsch an die deutsche Regierung?

Stellt Geld für den Globalen Fonds zur Verfügung und sorgt dafür, dass er die Gesundheitsdienste auf Gemeindeebene stärkt, (…) unser Gesundheitssystem stärkt. Wenn unser Gesundheitssystem stark ist, lassen sich auch alle anderen Probleme bewältigen. Ich denke, dass nur wer in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern, für sich selbst zu sorgen, auch gesund wird.

Das Aktionsbündnis gegen Aids hat die beiden (hier stark gekürzt abgedruckten) Interviews anlässlich des Welttuberkulosetags 2022 veröffentlicht. In voller Länge können Sie die Gespräche mit Ani Herna Sari und Naomi Wanjiru hier anschauen: https://www.aids-kampagne.de/aktuelles/2022-03-18-welt-tuberkulose-tag-2022. Der Kontakt wurde über das Global Funds Advocates Network hergestellt.

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2022, S. 3

Bild Dialog © Ani Herna Sari

[1] WHO (2021) Global Tuberculosis report. www.who.int/publications/i/item/9789240037021 [Zugriff 31.3.22]

[2] Der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM) spielt eine wichtige Rolle bei der TB-Bekämpfung. Die öffentlich-private Partnerschaftsinitiative stellt 77 % der internationalen Gelder, die für Tuberkulose Programme ausgegeben werden. www.theglobalfund.org/en

Pharma-Brief Spezial

Hier finden Sie eine separate Auflistung des Pharma-Brief Spezial. Dies sind Sonderausgaben, die sich auf unterschiedliche Themenschwerpunkte konzentrieren.

Pharma-Brief Archiv

Pharma-Brief Archiv

Unsere Fachzeitschrift Pharma-Brief erscheint acht Mal pro Jahr und bietet gut recherchierte Beiträge rund um das Thema globale Gesundheit. Sie informiert über Zugangsprobleme bei Medikamenten, Arzneimittelrisiken und Nutzenbewertung, mangelnde Transparenz des Arzneimittelmarktes, vernachlässigte Krankheiten, illegale Pharmageschäfte, internationale Gesundheitspolitik und auch über Projekte der BUKO Pharma-Kampagne. Zweimal jährlich erscheint außerdem eine Doppelausgabe mit dem Pharma-Brief Spezial als Beilage. Die Broschüren beleuchten jeweils ein Schwerpunktthema.

Abonnieren Sie den Pharma-Brief und bleiben Sie auf dem Laufenden!

Sie können hier alle Jahrgänge des Pharma-Briefes ab 1981 online lesen.