NCDs: Globale Gesundheitspolitik am Scheideweg

22. Juli 2025

Kaum Gelder für eines der größten Gesundheitsprobleme unserer Zeit

Das Missverhältnis zwischen der hohen Krankheitslast durch nicht übertragbare Krankheiten (NCDs) und der geringen Finanzierung ihrer Bekämpfung droht noch zu wachsen. Dabei lohnen sich Investitionen in die Prävention und Kontrolle von nicht übertragbaren Krankheiten gleich mehrfach. Und auch an Zielen und möglichen Maßnahmen mangelt es nicht.

Politische Prioritäten bestimmen, wie Prävention und Kontrolle von NCDs ausgestaltet werden. Doch die Entscheidungsspielräume unterscheiden sich angesichts der großen Unterschiede an verfügbaren finanziellen Mitteln zwischen Weltregionen und Ländern sehr stark. Die Ursachen sind komplex und hängen eng mit globaler Macht- und Ressourcenverteilung zusammen. So wurden z.B. unsere jetzigen globalen Strukturen vielfach in der Kolonialzeit geprägt und manifestieren sich bis heute in globaler gesundheitlicher Ungleichheit.1

Doch gemeinsam können nicht zuletzt durch Entwicklungszusammenarbeit notwendige Schritte in die richtige Richtung gemacht und das universelle Menschenrecht auf Gesundheit erreicht werden. Hierzu bestehen grundsätzlich relevante multilaterale, d.h. grenzübergreifende Vereinbarungen zwischen Staaten. So verständigten sich die Vereinten Nationen in der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 auf die Ziele nachhaltiger Entwicklung (SDGs). Zentral für Gesundheit ist das SDG 3. Für NCDs einschließlich psychischer Erkrankungen bedeutet das, die vorzeitige Sterblichkeit bis 2030 um ein Drittel zu reduzieren (SDG 3.4).2 Auch verbindet seit 1948 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Staaten der Vereinten Nationen, Partner und Menschen weltweit, um gemeinsam das Menschenrecht auf Gesundheit für alle zu verwirklichen.3

Dekolonialisierung von globaler Gesundheit

Die historisch gewachsenen Machtstrukturen der Entwicklungszusammenarbeit sind geprägt von hierarchischen Beziehungen zwischen Geber- und Empfängerstaaten. Dekolonialisierung bedeutet auch eine gleichberechtigte, partnerschaftliche Zusammenarbeit anzustreben, die zudem den Zugang zu Ressourcen umfasst.4

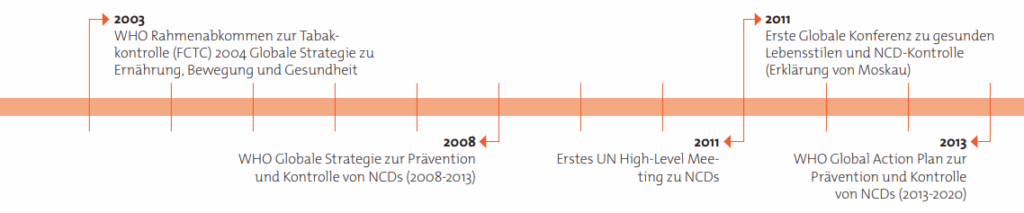

Historie der NCD-Entwicklungspolitik

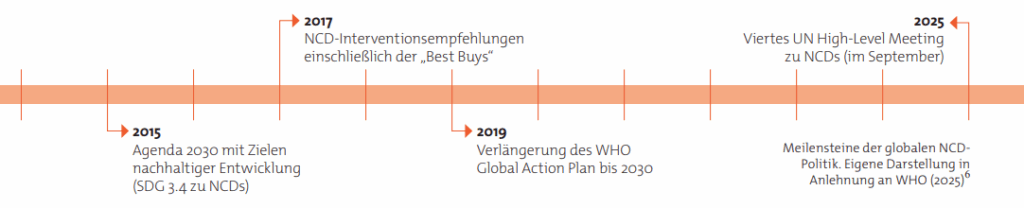

Noch in den Millenniumentwicklungszielen, welche der Agenda 2030 vorangingen, kamen NCDs gar nicht vor. Nach einem ersten Rahmenabkommen zur Tabakkontrolle (2003) und einer Strategie zu Bewegung und Ernährung (2004) einigten sich die WHO-Mitgliedsstaaten 2008 erstmalig auf eine umfassende Strategie zur Kontrolle und Prävention von NCDs.5 In 2011 folgten die Erklärung von Moskau (s. Abb.) und das erste High-Level Meeting zu NCDs der Vereinten Nationen, bei der NCDs zu einem der größten Gesundheitsprobleme des 21. Jahrhunderts erklärt wurden, das auch die Wirtschaft vieler Mitgliedsstaaten bedroht.6 2013 folgte der WHO Global Action Plan zur Prävention und Kontrolle von NCDs. Er benennt die Verantwortung von Staaten, der globalen Herausforderung nicht übertragbarer Krankheiten entgegenzutreten, aber gleichzeitig auch, wie notwendig die internationale Zusammenarbeit als Unterstützung der nationalen Bemühungen ist.7 Der ursprünglich bis 2020 angesetzte Aktionsplan wurde mittlerweile bis 2030 verlängert und soll bei der Umsetzung des SDG-Ziels helfen.

Was die NCD-Lage verbessern soll

Die insgesamt neun freiwilligen Ziele des Global Action Plan zu NCDs umfassen z.B. die 25%-ige Verringerung des Risikos vorzeitig an einer der vier größten NCDs zu sterben, und die Erhöhung der Verfügbarkeit von unentbehrlichen Medikamenten auf 80%.7 Der 2019 verlängerte Aktionsplan wurde 2024 um aktualisierte Interventionsempfehlungen ergänzt.6 Diese Empfehlungen dienen als Orientierungshilfe für die Auswahl nationaler Präventions- und Kontrollmaßnahmen und umfassen insbesondere die sogenannten „Best Buys“.9 Es handelt sich dabei um evidenzbasierte Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Global Action Plans sowie des SDG 3.4, die bezogen auf den Einsatz finanzieller Mittel die größten Effekte versprechen und gut auf nationaler Ebene umsetzbar sind. Die Sammlung konzentriert sich dabei auf die vier häufigsten NCDs (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und chronische Atemwegserkrankungen) und ihre vier Hauptrisikofaktoren (Tabak, Alkohol, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel).

Darüber hinaus spielen spezifischere Vereinbarungen im Rahmen der WHO eine wichtige Rolle, z.B. das Rahmenabkommen zur Tabakkontrolle, das von 180 Staaten ratifiziert wurde,10 der Aktionsplan zur Alkoholkontrolle11 sowie die Erklärung zur allgemeinen Gesundheitsversorgung (Universal Health Coverage, UHC).12 So unterstreicht beispielsweise letztere die große gesundheitliche und finanzielle Belastung durch NCDs und die Notwendigkeit politischer Maßnahmen.

NCDs zu bekämpfen, könnte bis 2030 insgesamt 7 Millionen Menschenleben retten. Und auch aus wirtschaftlicher Perspektive sind die Aussichten gut: Für jeden in NCD-Kontrolle und -Prävention investierten US-Dollar können rund 7 US-Dollar „Rendite“ erwartet werden.13 Investitionen in NCDs sind Investitionen in die Zukunft, auch weit über die Gesundheit an sich hinaus, z.B. da eine gesündere Bevölkerung produktiver ist.

Aktuelle Herausforderungen

Trotz der beschriebenen multilateralen Vereinbarungen und theoretischen Win-win-Situation für alle erhalten NCDs nur ca. 2% der globalen Entwicklungsfinanzierung für Gesundheit.14,15 Dies ist verschwindend wenig, verglichen damit, dass 80% aller NCD-bedingten Todesfälle auf Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen entfallen.16

Allgemein wird die Finanzierungslücke für die SDGs immer größer. Nach fünf Jahren stetigen Wachstums, ging 2024 die globale Entwicklungsfinanzierung um ganze 7,1% zurück.17,18 Aber es wird noch schlimmer. Die USA, bislang der größte Geldgeber für Gesundheit, haben 2025 abrupt große Teile der Entwicklungszusammenarbeit eingestellt, besonders im Bereich Globale Gesundheit und sogar den Austritt aus der WHO angekündigt.19 Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sprach im Mai 2025 vom größten Einbruch in der globalen Gesundheitsfinanzierung seit Menschengedenken, infolgedessen marginalisierte Gruppen und die ärmsten Menschen weltweit zurückgelassen sowie Jahrzehnte des Fortschritts untergraben werden.20

Doch nicht nur die USA blieben bereits vor den jüngsten Entwicklungen mit 0,22% deutlich hinter den Empfehlungswerten von 0,7% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe zurück. Auch Deutschland verfehlte in den vergangenen Jahren mit seinen Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit meist das 0,7%-Ziel. Wiederum nur 5-11% dieser deutschen Leistungen werden überhaupt für Globale Gesundheit ausgegeben und davon wiederum nur ein kleiner Teil für NCDs.17,21 Für die nahe Zukunft sind zudem weitere Kürzungen durch die Bundesregierung zu befürchten. (SJ)

- Kwete X et al. (2022) Decolonizing global health: what should be the target of this movement and where does it lead us? Global Health Research and Policy; 7, p 1-6 ↩︎

- United Nations (2015) Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- WHO (2025) About WHO. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- Gräser S (2023) Globale Gesundheit / Global Health. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. [Zugriff 26.5.2025] ↩︎

- WHO (2009) 2008-2013 action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases: prevent and control cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases and diabetes. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- WHO (2025) NCD policy milestones. [Zugriff 16.5.2025] ↩︎

- WHO (2013) Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- The Global Goals (2018) Resources. [Zugriff 17.6.2025] ↩︎

- WHO (2024) Tackling NCDs. Best buys and other recommended interventions for the prevention and control of noncommunicable diseases. Second edition. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- WHO (2025) WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- WHO (2024) Global alcohol action plan 2022-2030. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- United Nations (2019) Political Declaration of the High-level Meeting on Universal Health Coverage. “Universal health coverage: moving together to build a healthier world”. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- WHO (2021) Saving lives, spending less: the case for investing in noncommunicable diseases. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- Xie S et al. (2025) Evolution and effectiveness of bilateral and multilateral development assistance for health: a mixed-methods review of trends and strategic shifts (1990–2022). BMJ Glob Health 2025, 10:e017818, pp 1-13. ↩︎

- Einschließlich Mittel privater Geber wie der Gates-Stiftung ↩︎

- WHO (2024) Noncommunicable diseases. [Zugriff 7.5.2025] ↩︎

- OECD (2025) Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2025: Towards a More Resilient and Inclusive Architecture, OECD Publishing, Paris. ↩︎

- OECD (2025) Preliminary official development assistance levels in 2024. Detailed Summary Note. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- Pharma-Brief (2025) Trump schwächt Globale Gesundheit. USA verlässt WHO und stoppt US-Auslandshilfen. Nr. 2-3, S. 3-4 ↩︎

- WHO (2025) WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing – 1 May 2025. [Zugriff 17.5.2025] ↩︎

- Donor tracker (2024) ODA Spending. How much ODA does Germany allocate to global health? [Zugriff 17.5.2025] ↩︎