2019-artikel

Zu früh ist unzuverlässig

Warum vorschnelle Zulassungen ein Problem sind

Neue Arzneimittel kommen immer öfter auf dünner wissenschaftlicher Basis auf den Markt. Der Fall des Krebsmedikaments Olaratumab macht schlaglichtartig die Probleme deutlich. Nach Abschluss einer zweiten Studie verfügte die europäische Zulassungsbehörde EMA, dass keine weiteren PatientInnen mit dem Medikament behandelt werden dürfen.[1]

Olaratumab wurde im November 2016 zugelassen und sollte gegen seltene bösartige Tumore helfen, sogenannte Weichteilsarkome. Die Pharmazeutische Zeitung bescheinigte der EMA ein „rekordverdächtiges Tempo“ und war voll des Lobes. Es wurde ein Experte zitiert, der die laut Studie um ein Jahr verlängerte Lebensdauer als „absolut sensationell“ bezeichnete.[2] Der Haken an der Sache: statt einer Phase III Studie, die üblicherweise für die Zulassung verlangt wird, hatte der Hersteller nur eine kleine Phase Ib/II Studie mit etwas über 100 Teilnehmern durchgeführt. Diese frühen Studien dienen eigentlich nur der Prüfung der Verträglichkeit und der Dosisfindung.

Ganz sicher war sich deshalb die europäische Arzneimittelbehörde EMA auch nicht und ließ Olaratumab nur unter der Bedingung zu, dass der Hersteller eine weitere größere Studie durchführt. Erste Ergebnisse der Phase III-Studie mit über 400 ProbandInnen sickerten jetzt durch: Es gibt keinerlei Überlebensvorteil durch das neue Medikament. Und auch die Vorteile bei der oft als Hilfskonstruktion eingeführten Messgröße „progressionsfreies Überleben“ – ein fragwürdiges Surrogat für patientenrelevante Vorteile – brachen in sich zusammen. In der Phase III-Studie fand sich kein Unterschied zur Vergleichstherapie.

Die Behörde verfügte, dass Olaratumab bis zur endgültigen Auswertung der Studie keinen neuen PatientInnen verordnet werden darf.[1] Die Jahrestherapiekosten betragen in Deutschland 186.448,86 €. Das Präparat muss zusammen mit der bislang üblichen Therapie Doxorubicin (Preis 3.200,56 € jährlich) gegeben werden.[3] Laut EMA wurden in Europa bislang tausend Erkrankte behandelt. Für die PatientInnen mehr Nebenwirkungen, für den Hersteller ein gutes Geschäft. Lilly erzielte mit dem Präparat bis Ende 2018 über eine halbe Milliarde US$ Umsatz.[4],[5]

Der Fall erinnert an das Brustkrebsmedikament Palbociclib, das auf Basis von noch laufenden Studien zugelassen worden war. Der Hersteller hatte auf Basis des längeren progressionsfreien Überlebens hohe Erwartungen geschürt. Die versprochene Lebensverlängerung wurde anschließend in zwei Studien nicht bestätigt.[6]

Artikel aus dem Pharma-Brief 1/2019, S.4

[1] EMA (2019) No new patients should start treatment with Lartruvo. Press release 23.1.

[2] Mende (2016) Pharmazeutische Zeitung Nr. 47 www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-472016/rekordverdaechtiges-tempo

[3] G-BA (2017) Nutzenbewertung von Olaratumab. Beschluss vom 18.5. www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/268

[4] Lilly (2018) Q4_2017 workbook

[5] Lilly (2019) IR workbook Q4 2018

[6] Pharma-Brief (2018) Brustkrebs: Leere Versprechen. Nr. 6, S. 4

Wohin das Geld fließt

Schwachstellen bei Arzneimittelversorgung

Längst nicht alles, was in Deutschland zu Lasten der Krankenkassen verordnet wird, ist auch sinnvoll. Und oft steht der Preis in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das macht der Arzneiverordnungs-Report 2019 (AVR) deutlich.

41,2 Mrd. € gaben die gesetzlichen Krankenkassen 2018 für Arzneimittel aus,[1] das sind 3,2% mehr als im Vorjahr. Dabei machten patentgeschützte Arzneimittel nur 6,6% aller verordneten Tagesdosen aus, verursachten aber fast die Hälfte der Kosten (46,2%) – Tendenz rasch steigend. Von 2008 bis 2018 verdreifachte sich der Preis pro Rezept. Deshalb setzt sich der AVR auch besonders intensiv mit diesem Marktsegment auseinander.

Eine Analyse der 2018 neu zugelassenen Arzneimittel macht den Sprengstoff deutlich: Würden alle PatientInnen, die für eine Behandlung in Frage kommen, diese neuen Mittel verschrieben bekommen, würde das die Kassen 52,9 Mrd. € kosten[2] – also mehr als bislang insgesamt für Arzneimittel ausgegeben wird.

Dabei hat jedes dritte Medikament laut Bewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) keinen Zusatznutzen. Und selbst wenn Vorteile erkennbar sind, profitieren häufig nur bestimmte PatientInnengruppen. Das gilt zum Beispiel für Erenumab, das zur Migräneprophylaxe eingesetzt wird. 2,4 Millionen MigränepatientInnen gibt es. Würden alle Erenumab gespritzt bekommen, müssten die Kassen dafür unfassbare 30,3 Mrd. € zahlen. Vorteile bietet das Medikament aber nur für eine sehr kleine Gruppe: rund 14.000 -15.000 Personen, denen andere Mittel zur Vorbeugung nicht geholfen haben.

Wobei die Bewertung neuer Arzneimittel alles andere als einfach ist. Oft winkt die europäische Zulassungsbehörde EMA neue Medikamente auf Basis von spärlichen Daten durch. Da wird nur gegen Placebo getestet, statt gegen die etablierte Therapie. Oder es wird gar nicht gemessen, was den PatientInnen wirklich nützt, sondern nur die Verbesserung von Laborwerten oder anderen Surrogaten. Besonders deutlich wird die Evidenzlücke im Bereich der Krebsmedikamente, die oft als Orphan Drugs – also Medikamente gegen seltene Erkrankungen – auf den Markt kommen. Warum in diesem Bereich auf EU-Ebene gesetzliche Verbesserungen notwendig sind, das analysiert der AVR ausführlich.

Es ist aber nicht alles schwarz: Durch Arzneimittelfestbeträge konnten 2018 Einsparungen in Höhe von 8,2 Mrd. € erzielt werden und auch die Preisverhandlungen nach den Nutzenbewertungen entlasteten die Versicherten um 2,7 Mrd. €.

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2019, S. 7

Titelbild Arzneiverordnungs-Report 2019 © Springer

[1] Einschließlich Zuzahlungen der Versicherten

[2] Berechnet für die 30 Mittel, für die eine Nutzenbewertung vorliegt.

Wo bleibt der Nutzen?

IQWiG zieht Bilanz nach 7 Jahren Bewertung

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) kommt zu einem ernüchternden Urteil: Nur wenige neue Arzneimittel bringen PatientInnen substanzielle Vorteile. Das Institut bleibt aber nicht bei einer Analyse stehen, es fordert eine Umorientierung der Medikamentenforschung.[1]

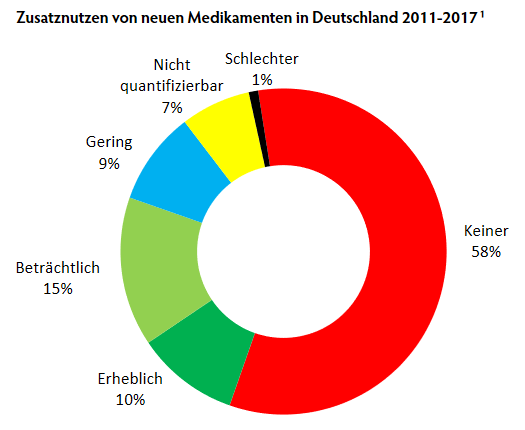

Seit 2011 müssen alle neuen Medikamente, die in Deutschland auf den Markt kommen, auf ihren Zusatznutzen bewertet werden. Für die wissenschaftliche Bewertung ist mit wenigen Ausnahmen[2] das IQWiG zuständig, die endgültigen Entscheidungen trifft der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA).[3] Von 2011 bis 2017 wurden 216 Medikamente durch das Institut bewertet, davon waren 152 neue Wirkstoffe und 64 neue Indikationen. Für 125 der Medikamente (58%) wurden keine Daten vorgelegt, die eine Verringerung der Sterblichkeit, der Symptome oder Verbesserung der Lebensqualität bestätigt hätten. Zwei Mittel (1%) waren sogar schlechter als die etablierte Vergleichstherapie.

Nur einem Viertel der Neueinführungen (54 Mittel) konnte ein beträchtlicher oder erheblicher Zusatznutzen bescheinigt werden. 16% (35) hatten einen geringen oder nicht quantifizierbaren Zusatznutzen. Ein genauerer Blick relativiert selbst diese Zahlen. Denn bei knapp der Hälfte (42%) dieser Mittel konnte eine Verbesserung nur für bestimmte PatientInnengruppen festgestellt werden.

Am schlechtesten schneiden Psychopharmaka (nur 6% mit Zusatznutzen) und Mittel gegen Diabetes ab (17% mit Zusatznutzen). Auffällig ist das Ungleichgewicht bei den Anwendungsgebieten: über ein Drittel (82) sind Krebsmedikamente. Diese schneiden bei der Bewertung deutlich besser ab, 59% konnte ein Zusatznutzen bescheinigt werden. Ähnliches gilt für die zweitgrößte therapeutische Gruppe, den 29 Mitteln gegen Infektionen (vor allem Hepatitis C und HIV), 62% mit Zusatznutzen.

Ungewissheit

Was verbirgt sich hinter der großen Gruppe von Medikamenten, denen kein Zusatznutzen bescheinigt werden konnte? In vielen Fällen sorgen ungeeignete Studien für ein negatives Urteil. Wenn nur gegen Placebo getestet wurde (64 Mittel), statt gegen eine Vergleichstherapie, kann man gar nicht beurteilen, ob das Medikament schlechter, besser oder gleichgut wirkt. Ebenfalls häufig (42 Mittel) war in den Studien ein ungeeignetes Vergleichsmedikament gewählt worden (für die Indikation gar nicht zugelassen, ungeeignete Dosis gewählt u.a.). 19 Medikamente waren nicht besser als die etablierte Therapie.

Auch die Hoffnung, dass nach Zulassung weiter geforscht wird und sich die die Ungewissheit dadurch auflöst, erfüllt sich selten. Entweder werden geeignete Studien gar nicht erst durchgeführt oder die Endergebnisse[4] bzw. besser gemachte Studien zeigen dann keinen zusätzlichen Nutzen.

Auf jeden Fall macht die Ungewissheit über den Nutzen bei Zulassung vernünftige Therapieentscheidungen schwierig.

Mehr vom Gleichen

Auffällig ist die große Ähnlichkeit etlicher erfolgreicher neuer Medikamente, die auf dem gleichen Wirkprinzip basieren. So sind ein Viertel aller positiv bewerteten Krebsmedikamente PD-1 oder PD-L1 Inhibitoren, weitere befinden sich in der Forschungspipeline. Alle neuen Hepatitis C-Medikamente basieren auf direkter antiviraler Wirkung. Das stellt eine Verschwendung von Forschungsgeldern dar (die die Allgemeinheit über hohe Medikamentenpreise refinanziert).

Neue Lösungen gefragt

Die drei MitarbeiterInnen des IQWiG formulieren klare Änderungsvorschläge. Als erster Schritt wird ein Umdenken bei der Zulassung gefordert. Es sollten wieder ausreichend große Phase III-Studien durchgeführt werden, die Ergebnisse messen, die für PatientInnen relevant sind (und nicht nur die Verbesserung von Laborwerten). Um Daten für eine Nutzenbewertung zu gewinnen, sollte – wo möglich – gegen die etablierte Therapie verglichen werden. Bei Entscheidungen über die Erstattung und Preise dürften marginale Fortschritte und unsichere Ergebnisse nicht belohnt werden.

Langfristig müsse die Gesundheitspolitik eine aktivere Rolle übernehmen: Statt passiv darauf zu warten, was die Pharmaindustrie entwickelt, sollte die Gesellschaft selbst Prioritäten für die Forschung setzen. Ein Vergleich mit der Entwicklungspipeline der Industrie mit dem tatsächlichen Bedarf kann Lücken identifizieren. Öffentlich finanzierte Forschungsprogramme können eine wirksame Maßnahme sein. Das beweist für die vernachlässigten Krankheiten bereits seit einiger Zeit die Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), die erfolgreich Medikamente für Tropenkrankheiten entwickelt. Im Bereich der Antibiotikaforschung sind die WHO und auch die Bundesregierung aktiv geworden. Auch andere Modelle wie Forschung als öffentliches Unternehmen oder Open Source böten vielversprechende Möglichkeiten. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 4-5/2019, S.13

[1] Wieseler B et al. (2019) New drugs: where did we go wrong and what can we do better? BMJ; 366, p i4340

[2] Medikamente gegen seltene Krankheiten (Orphan Drugs) werden bis zu einem Jahresumsatz von 50 Mio. € durch den G-BA selbst bewertet. Dabei gilt aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (AMNOG) ein fiktiver Zusatznutzen als belegt. Der G-BA kann nur noch das Ausmaß festlegen bzw. entscheiden, dass er einen Zusatznutzen nur aus rein rechtlichen Verpflichtungen erteilt.

[3] Pharma-Brief (2013) Ein Erfolgsmodell soll abgeschafft werden. Nr. 8-9, S. 6

[4] Pharma-Brief (2019) Die nächste Schlappe. Nr. 2, S. 6

Wir kennen die Realität nicht

Wenig Daten zu Antibiotika-Resistenzen weltweit

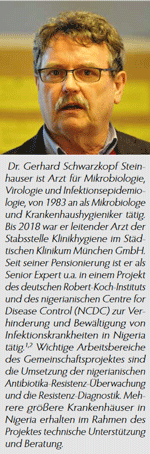

Im Oktober 2015 führte die WHO ein standardisiertes System zur internationalen Überwachung antimikrobieller Resistenzen ein. Das Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) soll verlässliche Daten zur weltweiten Resistenzproblematik liefern und damit nationale, regionale und globale Aktionspläne unterstützen. Aber wie gut funktioniert die Datenerhebung und wie verlässlich sind die gewonnenen Informationen? Welche Probleme gibt es bei der Implementierung von GLASS in einem armen Land wie Nigeria. Und wo gibt es noch Baustellen in Deutschland? Dr. Gerhard Schwarzkopf Steinhauser – Experte im Bereich Mikrobiologie und Infektionsschutz stand uns dazu Rede und Antwort.

Seit 2016 können Daten zu antimikrobiellen Resistenzen in die GLASS Datenbank eingespeist werden. 72 Länder nehmen inzwischen an dem Programm teil. Wissen wir nun mehr über die globale Resistenzlage?

Etliche Länder haben GLASS zwar ratifiziert und sich damit verpflichtet, nach einem vorgegebenen Schema Daten zu liefern. Die Datengrundlage ist aber ziemlich lückenhaft, entspricht nicht den Qualitätsanforderungen und ist in keinster Weise repräsentativ.

Wo hakt es bei der Datenerhebung?

Entscheidend ist, dass die Resistenztestung nach bestimmten Qualitätsstandards erfolgt – GLASS empfiehlt dazu die europäische Methode EUCAST oder das amerikanische CLSI System. Die Resistenztestung muss somit auf streng definierten Medien und mit ganz bestimmten labortechnischen Methoden erfolgen. Wissen und Technik sind aber in vielen Krankenhäusern nicht vorhanden – das gilt ganz besonders für arme Länder. Nigeria z.B. hat GLASS ratifiziert und ist dabei, in Kooperation mit dem RKI die Datenerhebungen zu beginnen. Dafür müssen aber zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden. Selbst wenn die nötige Technik verfügbar ist, gibt es derzeit noch erhebliche Lücken beim Wissensstand des Personals in den mikrobiologischen Labors.

Sie halten die erhobenen Daten außerdem für wenig repräsentativ …

In Nigeria müssen Patienten die Diagnostik selbst bezahlen, deshalb wird nicht in ausreichender Menge diagnostiziert. Wenn z.B. bei jedem komplizierten Harnwegsinfekt eine mikrobiologische Testung gemacht werden würde, dann wäre die Datenlage repräsentativ. Wenn die Testung vom Geldbeutel der Patienten abhängt, gilt das nicht.

Ein Problem ist auch in vielen Ländern die Trennung des Gesundheitssystems in einen öffentlichen und einen privaten Sektor. Die GLASS Datenbank unterscheidet nicht zwischen den Daten aus öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen. Sie gibt auch nicht vor, welche oder wie viele Einrichtungen Daten liefern sollen. Festgeschrieben ist nur, dass die Auswahl repräsentativ sein soll. Das ist ein Manko. Wenn man Daten erhebt, muss man wissen, wo die herkommen – schließlich ist bei armen Bevölkerungsteilen eine andere Epidemiologie zu erwarten als bei reichen Bevölkerungsgruppen. Schon aufgrund der Lebensweise, des Zugangs zu Trinkwasser und der Ernährungsgewohnheiten sind möglicherweise die Erreger bei bakteriellen Infektionen höchst unterschiedlich.

Und wie steht es nun in Deutschland und Europa?

Es gibt Länder, wo die Datenerfassung streng geregelt ist – etwa in den Niederlanden oder in den skandinavischen Ländern inklusive Dänemark. In Deutschland gibt es dagegen gewaltige Schwächen. Zwar ist die Erhebung von Daten zum Antibiotika-Verbrauch und zur Resistenzlage im Infektionsschutzgesetz gesetzlich vorgeschrieben. Aber die Übermittlung dieser Daten an die nationale Datenbank zur Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS) des RKI ist freiwillig. Die ARS-Daten sind daher derzeit nicht repräsentativ. Eine Verpflichtung zur Datenübermittlung ist wiederum Ländersache. Bayern will beispielsweise eine eigene Datenbank einrichten, was nicht zielführend ist.

Was wäre die Lösung für all diese Probleme?

Zweierlei: Eine vernünftige Diagnostik und eine Verpflichtung zur Übermittlung sämtlicher Daten. Für arme Länder heißt das auch, einen nationalen Gesundheitsservice zu etablieren, der eine gute Versorgung für alle garantiert. Denn nur ein guter Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und zu Diagnostika ermöglicht eine gute Kenntnis des Gesundheitszustands und der Resistenzlage innerhalb der Bevölkerung. Bisher wissen wir nicht, wie gravierend die Resistenzraten tatsächlich sind. Dazu müssten wir die Realität besser kennen.

Artikel aus dem Pharma-Brief 4-5/2019, S.14

Bild Dr. Schwarzkopf Steinhauser © Jörg Schaaber

[1] Global Health Protection Programme des Bundesministeriums für Gesundheit: NiCaDe https://ghpp.de/de/projekte/nicade [Zugriff 24.7.2019]

[2] Nigeria Centre for Disease Control (2019) NCDC and RKI Launch New Project to Strengthen Health Security in Nigeria, 13 June https://ncdc.gov.ng/news/181/ncdc-and-rki-launch-new-project-to-strengthen-health-security-in-nigeria [Zugriff 23.7.19]

Wie man es besser machen kann

Die Universität Nottingham sorgt für Transparenz bei Studien

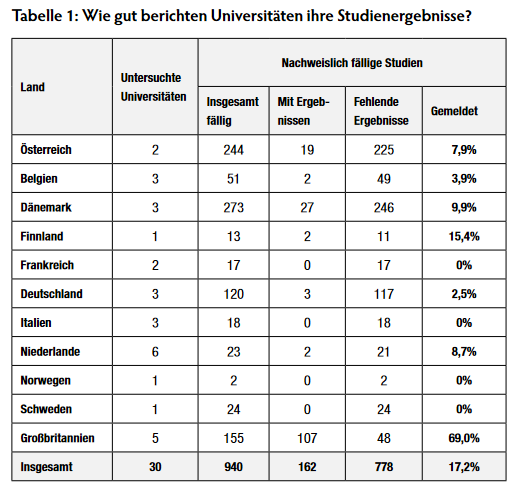

Die Universität Nottingham ist ein europäischer Vorreiter in Sachen Transparenz bei klinischen Studien. Von über 95% der fälligen Studien wurde mittlerweile eine Zusammenfassung der Ergebnisse im europäischen Studienregister EudraCT eingetragen – ein steiler Anstieg verglichen mit 2018, damals waren nur 8% veröffentlicht. Till Bruckner von TranspariMED fragte die Universität, wie sie mit ihren ungemeldeten Studien umgegangen ist und was andere europäische Universitäten davon lernen können.

Wann habt ihr angefangen, systematisch die fehlenden Studienergebnisse in EudraCT hochzuladen?

Die Universität Nottingham hat ihre Studienregistrierungen in EudraCT im Dezember 2018 geprüft und unmittelbar angefangen fehlende Ergebnisse hochzuladen oder zu aktualisieren. Dieser Prozess war im März 2019 abgeschlossen.

Zur gleichen Zeit hat die Universität ihre Richtlinien, Systeme und Prozesse überprüft und überarbeitet, um sicherzugehen, dass die zusammengefassten Ergebnisse von den verantwortlichen WissenschaftlerInnen künftig rechtzeitig den entsprechenden Registern gemeldet werden. Ein neuer Leitfaden zur Studienregistrierung wurde am 17. Dezember 2018 veröffentlicht.

Dieser Leitfaden wurde regelmäßig dem wissenschaftlichem, forschendem Personal kommuniziert. Gleichzeitig gab es Unterstützung von unserem Research Governance Team, um bei der angemessenen Studienregistrierung und Ergebnismeldung zu helfen.

Wie viele Ergebnisse haben gefehlt, als ihr angefangen habt und wie viele habt ihr seitdem hochgeladen?

46 Studienergebnisse wurden während der Überprüfung als potenziell fehlend ermittelt. Bei einer stellte sich heraus, dass es sich um keine klinische Studie handelte, eine weitere Studie wurde zwar registriert, aber gar nicht durchgeführt. Diese Angaben wurden korrigiert und alle anderen Studienergebnisse wurden hochgeladen.

Wie ist der Prozess organisiert? Wer macht was?

Die Leiterin der Research Governance hat detailliert jeden Registereintrag geprüft und eine ausführliche Analyse zu den nicht gemeldeten Ergebnissen durchgeführt und den verantwortlichen Studienleiter identifiziert. Alle wurden von der Leiterin der Research Governance und dem Vize-Kanzler der Fakultät mit der Bitte kontaktiert, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Gleichzeitig wurde Unterstützung und Beratung angeboten.

Um den Rückstand schnellstmöglich aufzuholen hat die Leiterin der Research Governance in einer beachtlichen Zahl von Fällen die Ergebnisse von Studienleiter direkt erhalten. Anschließend hat sie bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA um den Transfer der Studieneinträge zu ihrem Benutzerkonto gebeten. Anschließend hat sie das Register aktualisiert und dann die britische Zulassungsbehörde MHRA[1] kontaktiert, damit dieses den Status der Studien in EudraCT zu „abgeschlossen“ ändert.

Wie seid ihr mit alten Studien umgegangen, die fälschlicherweise als „laufend“ im EudraCT gelistet waren?

Wenn Studien fehlerhaft registriert oder fälschlich als „laufend“ gelistet waren, hat die Leiterin der Research Governance sich in Verbindung mit der EMA und dem MRHA gesetzt, um den Eintrag zu korrigieren.

Welche Ressourcen wurden benötigt? Musste zusätzliches Personal angestellt werden? Wie lange dauerte es pro Studie?

Bis heute wurde die Überprüfung und die nachfolgenden Prozesse überwiegend durch die Leiterin der Research Governance überwacht und durchgeführt.Zurzeit bekommt das Research Governance Team zwei zusätzliche Stellen, um die Qualität im Datenmanagement sowie bei der Überprüfung der Studien im Forschungsportfolio der Universität weiter zu fördern. Außerdem sollen sie die Forschenden unterstützen, ihrer Verantwortung bei der Studienregistrierung und Ergebnismeldung nachzukommen.

Die benötigte Zeit um jeden EudraCT Eintrag zu aktualisieren hing sehr von der Verfügbarkeit und dem Format der Daten ab, sowie von den Herausforderungen beim Hochladen im Register und der nachfolgenden Zusammenarbeit mit der EMA und dem MHRA. Im Durchschnitt brauchte es für jeden Eintrag mehrere Stunden.

Was waren die Haupthindernisse, auf die ihr gestoßen seid und wie habt ihr sie bewältigt?

Häufig mussten die wissenschaftlichen Daten und Tabellen neu formatiert werden, um mit EudraCT übereinzustimmen. Die WissenschaftlerInnen oder die Leiterin der Research Governance mussten die Daten per Hand in das geeignete Format umwandeln, das war sehr zeitraubend.

Da viele WissenschaftlerInnen und Studierende an den klinischen Studien beteiligt waren und persönlich für die Studienregistrierung und Ergebnisübermittlung verantwortlich waren, war die Überwachung und Aktualisierung der zentralen Einträge durch Research Governance Team nicht einfach. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, hat die Leiterin ein Standardvorgehen eingeführt. Sie erhält von den Forschenden die EudraCT Nummer und die Registrierung für CTIMPs,[2] damit alle künftigen Studien unter ihrem Account registriert werden. Dadurch wird verhindert, dass ungewollt bei einem Account Details verloren gehen. Gleichzeitig wird die zentrale Überwachung unterstützt und es wird sichergestellt, dass die WissenschaftlerInnen, die die klinischen Studien durchführen, daran erinnert werden, Ergebnisse zu melden und zu aktualisieren.

Das Research Governance Team pflegt eine Datenbank mit allen Studien, die gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften des Gesundheitsministeriums als klinische Studien gemeldet werden müssen. Allerdings führt die Universität auch viele andere Forschungsvorhaben durch, für die diese Kriterien nicht gelten. Das Governance Team hat keinen Überblick über solche Studien. Momentan überprüfen wir, wie wir auch diese Studien zukünftig verfolgen können.

Was sind die drei wichtigsten Dinge, die andere Verantwortliche tun können, um die Studienmeldung für Universitäten zu vereinfachen?

EudraCT, wie auch die meisten anderen Register, bietet keine Möglichkeit, den größeren Kontext darzustellen, in dem eine Studie stattfindet, Ergebnisse zu diskutieren sowie nächste Schritte zu besprechen. Die Einführung eines gemeinsamen Formats innerhalb oder besser noch registerübergreifend würde die oben genannten Formatierungsprobleme lösen. Weitere Funktionen, um Inhalte sowie nächste Schritte festzuhalten, könnten den Nutzen für und die Forschungsgemeinschaft erhöhen und die Compliance verbessern.

Es gibt keine eindeutige Definition, was genau zu klinischer Forschung zählt – trotz des Versuchs der WHO eine Definition zu finden.[3] Um den Anforderungen des International Committee of Medical Journal Editors zu genügen,[4] werden Register auch für nicht-klinische (aber medizinische) und physiologische Studien benutzt.

Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Ergebnisse in den Fachzeitschriften auch veröffentlicht werden können, unabhängig davon, ob die Studie tatsächlich als klinische Forschung definiert wurde oder nicht. Es gibt Unklarheiten, was tatsächlich in einem öffentlichen Register eingetragen werden muss und was nicht.

Viele dieser Studien sind Studierendenprojekte, die oftmals keine neuartige Forschung beinhalten und wenig zu der medizinischen Wissensbasis beitragen. Deshalb würden die Register gut daran tun, einen Mechanismus zu haben, mit dem die Forschenden und Sponsoren angeben können, um welchen Studientyp es sich handelt und ob beabsichtigt ist, die Ergebnisse zu veröffentlichen oder die Wissensbasis zur klinischen Anwendung zu erweitern.

Bisher haben Register außerdem keinen Mechanismus, der Einträge löscht oder den Studienstatus verändert, wenn eine Studie nie begonnen oder so frühzeitig gestoppt wurde, dass es keine Ergebnisse zu melden gibt.

Basierend auf eurer Erfahrung, was würdet ihr anders machen, wenn ihr den gesamten Prozess heute noch einmal starten würdet?

Wir würden die Maßnahmen ergreifen, die wir erst im Laufe des Prozesses erarbeitet haben, insbesondere die erweiterte zentrale Prüfung, Analyse- und Überwachungsprozeduren.

Außerdem würden wir die Forschungsgemeinschaft besser in die Bedeutung der Pflege der Registereinträge einbeziehen. Die Leiterin der Research Governance wird nun regelmäßige Überprüfungen durchführen, auf Fakultätrats- und Komiteeebene aktuelle Informationen liefern, wie Forschende positive Fortschritte machen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, wo Verbesserungen notwendig sind, um Compliance zu gewährleisten.

Was ist euer Rat für andere nicht-kommerzielle Studiensponsoren, die das Meldeverhalten ihrer klinischen Studien verbessern möchten?

Seid vorbereitet und gewillt, intensive Aktivitäten durchzuführen, um die Einträge zu aktualisieren. Eventuell mithilfe eines engagierten Task Teams, das die Aufgaben sanft und verständnisvoll angeht. Später, das ist sehr entscheidend, sollten klare Rahmenbedingungen gesetzt werden, Erwartungen abgefragt und Anleitungen für die Pflege der Register erarbeitet werden. All dies sollte den Forschenden eindeutig kommuniziert werden, damit Verantwortlichkeiten klar sind und der erzielte Fortschritt stabil bleibt und zur Routine werden kann.

TranspariMED dankt der Universität Nottingham, dass sie ihre Erfahrungen mit der breiteren medizinischen Forschungsgemeinschaft teilt. Diese Fallstudie ist auch einzeln als PDF Download verfügbar in der Sammlung von Transparenzinstrumenten, die TranspariMED für Universitäten zusammengestellt hat: www.transparimed.org/resources

Der vorliegende Text wurde ursprünglich von Till Bruckner verfasst, von Hannah Eger übersetzt und von Jörg Schaaber überarbeitet. Er unterliegt wie das Original [5] einer Creative Commons BY 3.0 Lizenz.

Artikel aus dem Pharma-Brief 4-5/2019, S.10

Bild Universität Nottingham © dietrichherlan/istock

[1] Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

[2] Clinical trials of investigative medicinal products

[3] www.who.int/topics/clinical_trials/en

[4] DeAngelis et al. (2004) Clinical trial registration: a statement from the International Committee of Medical Journal Editors. Lancet; 364, p 911

[5] www.bukopharma.de/images/pressemitteilungen/2019/Clinical_Trial_Transparency_EU_Universities_2019.pdf

WHA: Deutschland auf Distanz zu Transparenz-Beschluss

Bundesregierung verteidigt undurchsichtige Strukturen im Pharma-Markt

Die Geheimniskrämerei bei Medikamentenpreisen und klinischen Studien schadet PatientInnen weltweit. Sie behindert einen fairen Zugang zu Arzneimitteln ebenso wie den Zugang zu verlässlichen Informationen. Am 28. Mai hat die Weltgesundheitsversammlung (WHA) eine Resolution angenommen, die dem entgegenwirken möchte. Der deutlich ambitioniertere, ursprüngliche Entwurf ist jedoch massiv aufgeweicht worden. Deutschland blockierte besonders energisch und übte heftige Kritik am Verfahren.

Ein Schritt in die richtige Richtung – so sahen es Viele nach Abschluss des tagelangen Ringens in Genf. WHO-Generaldirektor Dr. Thedros Adhanom Gheyebresus sprach von einem Meilenstein.[1] Vor allem Länder und zivilgesellschaftliche Organisationen des globalen Südens aber auch beachtlich viele aus dem Norden hatten schon früh Unterstützung für die Initiative signalisiert.

Die Resolution, ursprünglich von Italien eingebracht, umfasst mehrere Handlungsfelder.[2] Beispielsweise sollen die tatsächlich gezahlten Medikamentenpreise weltweit bekannt gemacht werden. Bislang sind die mit einzelnen Ländern ausgehandelten Rabatte meist geheim. Außerdem soll öffentlich werden, wo die Hersteller für neue hochpreisige Medikamente gar keine nationale Zulassung beantragen, weil der Markt zu wenig Profit verspricht. Auch die Ergebnisse von klinischen Studien sollen ausnahmslos veröffentlicht werden. Nicht zuletzt will die Resolution für mehr Transparenz bei Forschungskosten und -finanzierung sorgen. Allerdings wurde der Ursprungstext gerade bei diesem Thema stark verwässert. In der verabschiedeten Fassung heißt es daher nur noch: „Die 72. Weltgesundheitsversammlung […] stellt die Wichtigkeit der Finanzierung der Forschung und Entwicklung von Gesundheitsprodukten durch den öffentlichen wie privaten Sektor fest, und sucht die Transparenz dieser Finanzierung entlang der Wertschöpfungskette zu verbessern.“[2]

Deutsche Delegation rügt Verfahren

Deutschland war in Genf ein echter Bremsklotz bei der Suche nach ambitionierteren Lösungen. Zunächst beschwerte sich die Delegation über Prozessmängel, da das italienische Gesundheitsministerium die Resolution erst einen Tag nach Sitzung des WHO-Exekutivrates eingereicht hatte. Das Gremium beriet entsprechend nicht über den Text, was unüblich ist, aber in der Vergangenheit durchaus schon vorkam. Zudem wurde der fast viermonatige Vorlauf als zu geringer Zeitrahmen kritisiert.

Zu einem „echten diplomatischen Thriller“ (so der Lancet) waren die Verhandlungen spätestens geworden, als das WHO-Sekretariat versehentlich einen Entwurf mit nationalen Änderungswünschen unabgestimmt veröffentlichte, der natürlich schnell von Medien und NGOs verbreitet wurde.[3] Spätere Änderungen im Resolutionstext waren mit Beginn der WHA dann ohnehin öffentlich. So lässt sich nachverfolgen, dass Deutschland, ungeachtet seines Protests gegen das Verfahren, in den inoffiziellen wie formellen Verhandlungen umfangreiche Umformulierungen und Streichungen einbrachte, um progressive Forderungen zu entkernen oder komplett zu tilgen.[4] Gegen Ende blieb die Delegation dann den Verhandlungen fern und stand schließlich mit Ungarn und Großbritannien allein auf weiter Flur, als die drei Länder sich in einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen, offiziell auf Distanz zur finalen Version zu gehen.[5]

Subventionen weiter geheim?

Dass ausgerechnet Deutschland sich derart in die Bresche wirft, um den pharmafreundlichen Status Quo zu wahren, ist erschreckend. Schließlich hat sich die Bundesregierung deutlich zu ihrer Verantwortung im Bereich globale Gesundheit bekannt, beansprucht hier eine Führungsrolle und hat in den letzten Jahren durchaus auch begrüßenswerte Initiativen auf den Weg gebracht hat. Die eingebrachten Änderungswünsche in der aktuellen WHA-Resolution sprechen jedoch eine deutlich andere Sprache.

So torpedierten die Deutschen Bemühungen, die Forschungskosten der Pharma-Hersteller und deren Preisgestaltung transparenter zu machen. Sogar die in den Forschungskosten enthaltenen öffentlichen Zuschüsse und Subventionen sollten nicht aufgedeckt werden. Zum Vergleich: Spanien ging der verabschiedete Resolutionstext beim Thema Forschungskosten nicht weit genug. Außerdem wandte sich Deutschland gegen das Bestreben, mehr Licht in das Patentdickicht zu bringen, um etwa Anfechtungen von fragwürdigen Patenten (Patentopposition) oder Zwangslizenzen zu vereinfachen.

Der breiten Kritik aus der politischen Opposition in Deutschland begegnete das Bundesministerium für Gesundheit mit Unverständnis, wie das Ärzteblatt schreibt: „Die Arzneimittelpreise in Deutschland seien transparent, hieß es vom Ministerium. Allerdings erkenne man die Arzneimittelrabatte, die zwischen Industrie und Krankenkassen ausgehandelt würden, als Geschäftsgeheimnisse an.“[6]

Kritik an der Kritik

Auf der Ziellinie des WHA-Verhandlungsmarathons stand neben den Inhalten der Resolution auch Verfahrenskritik im Vordergrund. Abseits von Deutschland rügten auch andere Staaten wie Australien und Schweden den untypischen Prozess, primär die als zu kurz wahrgenommene Dauer, sowie das Fehlen einer Debatte im Exekutivrat. Brasilien und Spanien widersprachen dieser Auffassung wiederum, nannten den Prozess fair und die Zeit ausreichend.

Die deutsche Seite hingegen sah gar eine „Verletzung des Geistes von Genf“. [7] Sie erhob den Vorwurf, es habe Versuche gegeben, Delegationen „öffentlich einzuschüchtern“. Dabei habe „man unzutreffende Informationen über die Gründe für diese Positionen durchsickern lassen.“[8]

Ellen 't Hoen, Direktorin von Medicines Law & Policy und früher unter anderem aktiv für Health Action International und den Medicines Patent Pool, war in Genf vor Ort und widerspricht dieser Leseart: „Deutschland war von Tag 1 an gegen diese Resolution. Nun verwechselt es demokratische Prozesse, in denen politisch Handelnde zur Rechenschaft gezogen werden und Medien selbstverständlich eine Rolle zukommt, mit einer „Attacke“.[9]

Das größere Bild

Tatsächlich hatte es im Vorfeld der Verabschiedung der Resolution eine ganze Reihe offener Briefe von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus dem Süden und Norden gegeben.[10] Auch intensive Social-Media-Kampagnen wurden während der WHA lanciert, besonders via Twitter. Es wäre der bessere Schluss gewesen, hätte Deutschland diese laute öffentliche Kritik als Ausdruck der Dringlichkeit und Reichweite des Themas interpretiert. Etliche Länder haben das getan und trotz anfänglich kritischer Haltung aus freien Stücken für die Resolution gestimmt. Manche betonten dabei ausdrücklich, trotz des vielleicht nicht optimalen Prozesses die inhaltlichen Aussagen der Resolution für sehr wichtig zu halten.

Zivilgesellschaft als böser Bube

Wirft man einen Blick auf aktuelle WHO-Prozesse, so erscheint die rhetorische Schärfe der deutschen Reaktion zudem in einem besonders problematischen Licht. Im Zuge ihrer Umstrukturierung möchte die WHO u.a. die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren neu regulieren. Einige Vorschläge dazu sind höchst kritikwürdig, wie mehrere NGOs (darunter auch die Pharma-Kampagne) in einem aktuellen Papier mahnen.[11] Auf der Exekutivratsitzung nach der WHA wurden jene Vorschläge auch diskutiert. Beschwert sich nun Deutschland, wie das in eben jener Sitzung geschah, nachdrücklich über Medien und NGOs, ist dem Diskurs sicher nicht geholfen.[12] Zumal nicht in einer Zeit, in der „schrumpfende Räume“ Zivilgesellschaft und Journalisten weltweit zunehmend zu schaffen machen.

Dünnes Alibi

Abseits der aufgeheizten Atmosphäre lassen sich mit kühlem Blick vor allem zwei Dinge aus den Genfer Chaostagen ablesen. Zum einen, dass die Bundesregierung von der Welt beim Wort genommen wird, wenn sie sich als treibende Kraft für eine bessere globale Gesundheit darstellt. Zumal, wenn dies so öffentlichkeitswirksam geschieht, wie zuletzt etwa bei der Gründung des Global Health Hub Germany (wir berichteten[13]).

Die Bundesregierung sollte diesen von ihr selbst geschürten Erwartungen konstruktiv begegnen und Farbe bekennen. Ihr Rückzug auf Prozessmodalitäten als Hauptgrund für die WHA-Blockade ist stattdessen ein äußerst dünnes Alibi.[14] Ein Blick auf die von Deutschland eingebrachten Änderungswünsche, die die Resolution weitgehend zahnlos gemacht hätten, zeigt dies in aller Klarheit.

Ins Abseits manövriert

Zum anderen ist festzustellen, dass das Thema Transparenz im medizinischen Bereich mit aller Macht in die globale Öffentlichkeit drängt. Die von der Resolution angesprochenen Probleme sind zwar nicht neu, doch erst unter dem Eindruck steigender finanzieller Belastung der Versorgungssysteme und PatientInnen in Industrieländern lässt sich die globale Debatte nicht mehr ausbremsen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat mit der Transparenz-Resolution in weiten Bereichen ein klares Mandat erhalten, für mehr Durchblick bei Arzneimittelpreisen, Forschungskosten und Studienergebnissen zu sorgen. Aber auch die Mitgliedsstaaten der WHO müssen ihre Hausaufgaben machen. Die Bundesregierung täte gut daran, sich den Herausforderungen zu stellen, statt vor strukturellen Problemen die Augen zu verschließen. Nicht nur ihre Glaubwürdigkeit als „Global Health Champion“ steht dabei auf dem Spiel, sondern vor allem die Möglichkeit einer besseren Gesundheit für Menschen weltweit. (MK)

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2019, S.1

Foto © WHO/A.Tardy

[1] Health Policy Watch (2019) World Health Assembly Approves Milestone Resolution On Price Transparency. www.healthpolicy-watch.org/world-health-assembly-approves-milestone-resolution-on-price-transparency/ [Zugriff 6.6.2019]

[2] WHO (2019) Improving the transparency of markets for medicines, vaccines, and other health products. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_ACONF2Rev1-en.pdf [Zugriff 7.6.2019]

[3] Lancet (2019) UK, Germany, dissociate from WHO drug pricing resolution. 393, p 2287 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140-6736(19)31329-7

[4] WHO (2019) Improving the transparency of markets for medicines, vaccines, and other health products. Entwurf vom 23.5.2019 www.keionline.org/30823 [Zugriff 24.6.2019]

[5] Der bei der WHO verwendete Begriff in diesem Zusammenhang ist „dissociate“.

[6] Ärzteblatt (2019) Streit um WHO-Resolution für mehr Transparenz bei Arzneimittelkosten. www.aerzteblatt.de/nachrichten/103372/Streit-um-WHO-Resolution-fuer-mehr-Transparenz-bei-Arzneimittelkosten [Zugriff 6.6.2019]

[7] Devex (2019) Transparency, migrant health wrap up 72nd World Health Assembly. www.devex.com/news/transparency-migrant-health-wrap-up-72nd-world-health-assembly-95001 [Zugriff 7.6.2019]

[8] Reuters (2019) WHO agrees on watered down resolution on transparency in drug costs. www.reuters.com/article/us-health-pricing/who-agrees-watered-down-resolution-on-transparency-in-drug-costs-idUSKCN1SY0W4 [Zugriff 7.6.2019]

[9] Persönliche Mitteilung vom 29.5.2019. Weitere Informationen zur Arbeit von Medicines Law & Policy: https://medicineslawandpolicy.org/

[10] Siehe http://bit.ly/OpenLetterToGermany [Zugriff 7.6.2019] und www.bukopharma.de/images/aktuelles/Offener_Brief_WHA_72_Transparenz_Resolution.pdf

[11] Geneva Global Health Hub (2019) Towards a more meaningful engagement of WHO with civil society. http://g2h2.org/posts/civilsocietyengagement/ [Zugriff 07.06.2019]

[12] Health Policy Watch (2019) WHO’s EB Considers New Ways To Work With NGOs – Some Countries Criticise Activists’ Role At WHA 72. https://www.healthpolicy-watch.org/whos-eb-considers-new-ways-to-work-with-ngos-some-countries-criticise-activists-role-at-wha72/ [Zugriff 14.06.2019]

[13] Pharma Brief (2019) Interessengruppen auf den Leim gegangen? Nr. 8-9, S. 1

[14] Deutscher Bundestag (2019) Plenarprotokoll 19/103. Anlage 2. Schriftliche Antworten auf Fragen der Fragestunde (Drucksache 19/10536). Frage 48. S. 12591. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19103.pdf [Zugriff 14.06.2019]

Wege in die Unabhängigkeit

Für bessere Evidenz ohne Industrieeinfluss

Die angesehene britische Fachzeitschrift BMJ unterstützt die globale Initiative “Pathways to independence” von WissenschaftlerInnen, ÄrztInnen, Bewertungsagenturen und Zivilgesellschaft, die den kommerziellen Einfluss bei der Wissensgewinnung und Weitergabe eindämmen will.[1]

Spätestens seit dem bahnbrechenden Bericht des US-Institute of Medicine (IOM) vor zehn Jahren ist das Thema Interessenkonflikte im Gesundheitswesen auf der globalen Agenda. Die neue Initiative versucht, das Thema breiter aufzustellen und vom Ende her zu denken: Welcher Evidenz bedarf es, damit BehandlerInnen und Erkrankte die bestmöglichen Entscheidungen für oder gegen eine Behandlung treffen können.

Interessenkonflikte untergraben nicht

nur die Glaubwürdigkeit der Medizin, sie führen auch zu Überdiagnose und -behandlung, suboptimalen Therapieentscheidungen und tragen zur Verschwendung knapper Ressourcen bei.

Der Appell orientiert sich an den drei vom IOM identifizierten Bereichen der Einflussnahme: Forschung, Ausbildung und Praxis. Allerdings geht er über die ursprüngliche Forderung, Interessenkonflikte transparent zu machen, weit hinaus: Die „endemischen finanziellen Verwicklungen“ müssten weitgehend aufgelöst werden, damit die Versorgung besser werden kann.

Verzerrte Ergebnisse

Global gesehen sind über 60% der Medikamentenforschung durch die Industrie finanziert.[2] „Es wurde wiederholt gezeigt, dass die veröffentlichten Ergebnisse von industriegeförderten Studien die Produkte des Sponsors bevorzugen. Das schafft einen ‚Sponsorship Bias‘ in der Evidenzbasis, der den Nutzen übertreibt und den Schaden herunterspielt.“ [1] Das ist aber längst noch nicht alles: Wenn LeiterInnen von klinischen Studien persönlich Geld von Herstellern erhalten, fallen die berichteten Ergebnisse positiver aus.[3]

Die Verzerrung von Ergebnissen kann auf vielerlei Wegen geschehen. Dazu gehören unfaire Vergleiche, das „Weglassen“ von für den Sponsor unvorteilhaften Ergebnissen oder durch Metaanalysen, die aber die verzerrten Ergebnisse lediglich als nur scheinbar unabhängige Analyse reproduzieren.

Selbst die Zulassungsbehörden, die VerbraucherInnen schützen sollen, leben sowohl in den USA als auch in der EU größtenteils von Gebühren, die sie von der Industrie kassieren. Strengere Prüfungen würden die Zahl der Anträge reduzieren und die Finanzierungsbasis der Behörden gefährden.

Es käme also darauf an, unabhängige Forschung zu fördern, deren Ergebnissen man wirklich vertrauen kann. Das hätte zudem den Vorteil, dass sich die Forschung stärker am medizinischen Bedarf orientieren würde. Finanziert werden könnte öffentliche Forschung zum Teil aus Ersparnissen durch günstigere Produkte (es gibt ja keine Notwendigkeit sie durch hohe Preise zu refinanzieren). Essenziell ist auch die unabhängige Bewertung von Ergebnissen. Cochrane, die größte Institution, die systematische Reviews von Studien macht, hat nach heftiger Kritik[4] ihre Regeln für Interessenkonflikte immerhin verschärft.

Wes‘ Brot ich ess

Die Aus- und Fortbildung von medizinischem Fachpersonal ist stark von der Industrie unterwandert. Dabei kann gezeigt werden, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Zahl der von einer Firma bezahlten Essen mit der Verschreibung der Produkte des großzügigen Spenders gibt.[5] Hier ist die Forderung eindeutig: Medizinische Fortbildung muss unabhängig sein. Norwegen kann hier als Vorbild dienen: Für gesponserte Veranstaltungen gibt es keine Fortbildungspunkte mehr. Auch einige Fachzeitschriften achten inzwischen darauf, dass Berichte über neue Medikamente nur noch von AutorInnen ohne Interessenkonflikte verfasst werden. Den zweiten Schritt, keine Pharmawerbung mehr zu schalten, sind bislang aber nur wenige gegangen. Eine löbliche Ausnahme sind die in der International Society of Drug Bulletins (ISDB) organisierten Zeitschriften, die schon seit Jahren weder Werbung noch AutorInnen mit Interessenkonflikten akzeptieren.[6]

Mitmachen

Der Appell richtet sich an die Öffentlichkeit und kann mit unterzeichnet werden. Außerdem wird explizit aufgefordert, auf weitere Evidenz zum Thema hinzuweisen und weitere Bereiche zu benennen, die die Evidenzgewinnung behindern oder verzerren. Auch Lösungsvorschläge sind willkommen.[7] (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2019, S. 5

[1] Moynihan et al. (2019) Pathways to independence: towards producing and using trustworthy evidence. BMJ; 367, p l6576

[2] Moses III H et al. (2015) The Anatomy of Medical Research US and International Comparisons. JAMA; 313, p 174

[3] Pharma-Brief (2017) Wer zahlt, bestimmt die Musik. Nr. 4, S. 6

[4] Pharma-Brief (2018) Kritiker rausgeworfen. Nr. 8-9, S. 7

[5] De Jong C et al. (2016) Pharmaceutical Industry-Sponsored Meals and Physician Prescribing Patterns for Medicare Beneficiaries. JAMA Int Med;176, p 1114

[6] Interessenkonflikt: Der Pharma-Brief ist Mitglied von ISDB

[7] www.bmj.com/commercial-influence

Vom Wert unabhängiger Information

Treffen der unabhängigen Arzneimittelzeitschriften

Alle drei Jahre trifft sich die International Society of Drug Bulletins (ISBD), um über aktuelle Entwicklungen zu diskutieren. Im Oktober war es wieder so weit. Ein Bericht aus Paris, der viele Schwachstellen bei der Medikamentenkontrolle und -Information deutlich machte.

Gleich die erste Podiumsdiskussion unter dem Titel „Das regulatorische Umfeld – wie gute Evidenz brauchen wir?“ verlief äußerst kontrovers.

Während für Jordi Llinares von der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Welt weitgehend in Ordnung ist, sahen das die übrigen RednerInnen anders.

Claudia Wild vom Ludwig Bolzmann Institut, das in Österreich für Arzneimittelbewertungen zuständig ist, zeigte am Beispiel von Krebsmedikamenten, dass zum Zeitpunkt der Zulassung viel zu wenig über den Nutzen der Arzneimittel bekannt ist. Und was man weiß, ist nicht gerade ermutigend.[1] Legt man die Kriterien der europäischen Krebsfachgesellschaft an, zeige nur jedes Fünfte bis Zehnte Mittel einen klinisch relevanten Nutzen, so Claudia Wild. Über die Zeit betrachtet werde auch die Studienqualität immer schlechter. Immer häufiger würden Surrogatendpunkte wie progressionsfreies Überleben (PFS) statt das tatsächliche Überleben (OS) gemessen.[2]

ISDB-Präsident Dick Bijl und Sidney Wolfe von Worst Pills – Best Pills aus den USA prangerten die beschämend niedrigen Standards für die Zulassung von Antidiabetika an. Sotagliflozin war von der US-Zulassungsbehörde nur haarscharf nicht als Zusatztherapie bei Diabetes Typ 1 zugelassen worden: die Abstimmung der ExpertInnen endete mit einem Patt. Die EMA gab dem Wirkstoff hingegen im April 2019 grünes Licht, obwohl klar war, dass ein hohes Risiko für eine Ketoazidose – eine bedrohliche Übersäuerung des Blutes – besteht, so Sidney Wolfe.

Sanofi brachte das Medikament trotz Zulassung zunächst nicht auf den Markt. Im Juni wurden neue Daten bekannt: Sotagliflozin verschlechtert die Nierenfunktion.[3] Am 26. Juli 2019 gab Sanofi das Ende der Zusammenarbeit mit der Firma Lexicon, die den Wirkstoff ursprünglich entwickelt hatte, bekannt. Als Begründung wurden explizit enttäuschende Studienergebnisse bei der Wirksamkeit genannt.[4] Sotagliflozin hatte von der EMA eine ganz normale Zulassung bekommen. Sanofi wurde lediglich auferlegt, eine Studie zur Häufigkeit von Ketoazidosen durchzuführen.

Llinares verteidigte dagegen die beschleunigte vorläufige Zulassung, selbst bei einer schwachen oder unvollständigen Evidenz. Seiner Meinung nach sei das kein Problem, da bislang nur eines der so zugelassenen Mittel wieder vom Markt genommen werden musste (zwei weitere Hersteller zogen „aus kommerziellen Gründen“ ihren Zulassungsantrag zurück). Bei den meisten der Schnellzulassungen ist nach mehreren Jahren immer noch unklar, ob und welchen tatsächlichen Nutzen die Wirkstoffe für PatientInnen haben.

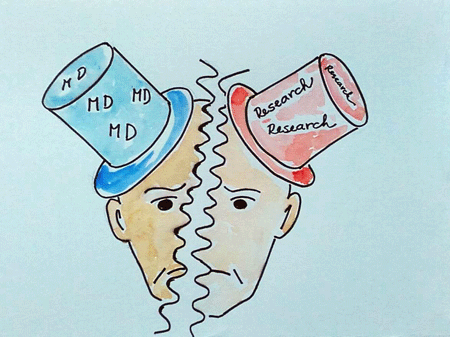

Generell zeigte die Debatte, dass es doch eine erhebliche Kluft zwischen der Denkwelt der Zulassungsbehörde auf der einen Seite und unabhängigen MedikamentenbewerterInnen sowie klinisch tätigen ÄrztInnen auf der anderen Seite gibt. Während sich die Behörde mit statistisch signifikanten Ergebnissen zufrieden gibt, stellen unabhängige ExpertInnen die Frage, ob überhaupt gemessen wurde, was für PatientInnen zählt und ob die Behandlung auch zu relevanten Verbesserungen führt.

Ein weiterer Streitpunkt war die Tatsache, dass die EMA zu rund 90% durch Gebühren der Industrie finanziert wird. Llinares betonte seine Unabhängigkeit, er bekomme sein Gehalt, egal ob er positiv oder negativ entscheide. Was er dabei übersieht: Wenn die EMA strenger urteilen würde, verringerte sich die Zahl der Zulassungsanträge und damit nähmen auch die Einnahmen der Behörde drastisch ab.

Die Kunst des Weglassens

Auch sinnvolle Medikamente richten bei Überverschreibung gravierende Schäden an. Vor allem ältere Menschen nehmen oft eine große Zahl verschiedener Arzneimittel ein, ohne dass das ihrer Gesundheit nützt. Im Gegenteil, die Zahl der unerwünschten Wirkungen und Interaktionen nimmt zu. Es ist aber gar nicht so einfach, Medikamente abzusetzen. Dazu bedarf es der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen ÄrztIn und PatientIn, dem Aufgeben liebgewordener Gewohnheiten und es braucht Mut. So reagiert nicht jeder Arzt entspannt darauf, wenn jemand weniger Medikamente schlucken möchte. Dee Mangin berichtete über diese Klippen und wie man sie überwindet. Sie entwickelte in Kanada gemeinsam mit KollegInnen eine Software, die das „Entschreiben“ (De-prescribing, im Gegensatz zu Verschreiben) erleichtert.[5] Anne Sophie Parent von der AGE-Platform ergänzte die Diskussion aus PatientInnensicht.

Wes Brot ich ess

Interessenkonflikte spielen eine immer noch unterschätzte Rolle in der Medizin. Einen erfrischenden Einstieg ins Thema bot Zoé Friedmann von der Berliner Studierendengruppe von UAEM.[6] Sie setzt sich für Unabhängigkeit in der Lehre ein. Es ist ungut, wenn ProfessorInnen in Vorlesungen bestimmte Medikamente in den Vordergrund stellen, ohne ihre Interessenkonflikte offenzulegen. UEAM untersuchte in einer kleinen Studie, wie deutsche Medizinfakultäten mit dem Problem umgehen. Das Ergebnis ist gelinde gesagt ernüchternd (mehr dazu auf S. 2).

Danach ging es um die Unabhängigkeit der Cochrane Collaboration. Im vergangenen Jahr hatte sie sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert als sie das Vorstandsmitglied Peter Gøtzsche erst von seinen Aufgaben entband und ihn als Gründungsmitglied dann sogar ganz ausschloß. Sein „Vergehen“: er hatte den laxen Umgang mit Interessenkonflikten kritisiert und daraus resultierende fehlerhafte Analysen von Cochrane kritisiert.[7] Juan Erviti aus Pamplona, einer der Koordinatoren der Cochrane Hypertension Group – eine der Gruppen, die das Thema Interessenkonflikte sehr ernst nimmt – beschrieb den Umgang mit durch Beeinflussung verzerrten Daten. Er berichtete auch, dass der Skandal um Peter Gøtzsche bereits einiges verändert habe. Die Regelungen zu Interessenkonflikten würden künftig verschärft. Aber in der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass das nicht reicht. Das meinte nicht nur Gøtzsche, der in Paris anwesend war, und sein neu gegründetes Institute for Scientific Freedom vorstellte.[8]

Big Data – Big Problems

Gerd Antes, ehemaliger Leiter des deutschen Cochrane-Zentrums beleuchtete in seinem Vortrag die Chancen und Risiken der Auswertung großer Datenmengen aus dem Internet und aus anderen Datensammlungen. Schon der Titel seines Vortrags „Big Data – marketinggetriebener Hype versus wissenschaftsbasierter Fortschritt, wohin gehen wir?“ machte deutlich, dass er große Gefahren sieht.[9] Ausgangspunkt ist der Goldstandard in der Medizin. Als wichtigste Faktoren sieht er bei der Erkenntnisgewinnung die Minimierung von systematischen Fehlern (risk of bias) und die Kontrolle von zufälligen Fehlern. Randomisierte kontrollierte Studien können – wenn sie gut gemacht sind – wichtige Wissensfortschritte generieren. Dabei gibt es allerdings das Problem, dass rund die Hälfte aller Studien nicht veröffentlicht werden. Also ist schon die Gegenwart alles andere als ideal. Doch bringt die Zukunft Fortschritte?

Bereits seit einiger Zeit geistert der unscharfe Begriff „Real World Data“ durch die Fachblätter. Der angebliche Vorteil: Es würden PatientInnen im Behandlungsalltag erfasst, die gefundenen Ergebnisse seien also praxisnäher. Dabei drohen allerdings grundlegende wissenschaftstheoretische Erkenntnisse ohne Not über Bord geworfen zu werden. Die so erfassten Daten sind nämlich von unterschiedlicher Qualität, es gibt keine Kontrollgruppen und durch die Auswahl der Daten können die tatsächlichen Behandlungseffekte grob über- oder unterschätzt werden.

Aktuell ist der Begriff „Big Data“ in aller Munde. Es existieren große Datensätze, die oft zu anderen Zwecken gesammelt wurden, aber möglicherweise gesundheitsrelevante Informationen enthalten. Die populäre Vorstellung, man muss die Daten nur geschickt auswerten, und kommt so zu bahnbrechenden neuen Erkenntnissen, ist aber schlichtweg falsch. Wenn unstrukturierte Daten analysiert werden, besteht die Gefahr, dass so lange ausgewertet werden, bis ein „Ergebnis“ dabei herauskommt. Solche Ergebnisse sind überdies nicht reproduzierbar, weil jede Sekunde neue Daten hinzukommen. Je mehr Daten man analysiert, umso mehr Korrelationen kann man finden, aber Korrelationen sind noch keine Kausalität. Man denke nur an die Zahl der Störche und die Geburtenrate.

Die praktischen Versuche mit Big Data in der Medizin sind bislang ziemlich ernüchternd. Google scheiterte mit seinem Versuch, Grippeepidemien vorherzusagen. Und IBM wollte mit „Watson“ und künstlicher Intelligenz die Krebsdiagnose und ‑behandlung verbessern. Der Erfolg blieb trotz großen Aufwands aus. Was als Geschäftsmodell in der Warenwelt funktioniert, die Vorlieben von InternetnutzerInnen für Produkte zu erkennen und zielgerichtete Werbung zu schalten, lässt sich nicht eben einfach auf Gesundheit übertragen.

Durch immer mehr Daten besteht die Gefahr, nur den sprichwörtlichen Heuhaufen zu vergrößern, nicht aber die Anzahl der Nadeln, die man finden kann. Statt von „Künstlicher Intelligenz“, so Antes, könne man ebenso von „Künstlicher Dummheit“ sprechen. Jüngstes Beispiel seien die Abstürze von zwei Boeing 737 MAX8s, die durch „mitdenkende“ Software ausgelöst wurden.

Trotz all dieser Bedenken propagieren sowohl die EMA wie die FDA die Verwendung von „Real World Evidence“, wie Rita Banzi vom italienischen Mario Negri Institut zeigte. Besonders bei (zu) frühen Zulassungen von Arzneimitteln spielen zunehmend unstrukturierte Daten eine Rolle.

Die dunkle Seite der Medizin

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind ein Stiefkind der Medizin. PatientInnen möchten sie nicht erleiden, ÄrztInnen wollen nicht daran schuld sein und für die Industrie sind sie umsatzschädlich. Auch die Kontrollbehörden beschäftigen sich nur ungern damit, könnte man ihnen doch vorwerfen, bei der Zulassung nicht genau genug hingeschaut zu haben.

Antidepressiva können langanhaltende Sexualstörungen verursachen. Der britische Psychiater David Healy (RxISK[10] ), sorgte jüngst dafür, dass diese Nebenwirkung Eingang in die Beipackzettel findet. Die Bereitschaft von PatientInnen, ihr Leiden öffentlich zu machen, war die Voraussetzung dafür.

Marine Martin von APESAC in Frankreich[11] berichtete in Paris als Betroffene über das Valproat-Syndrom. Wenn Schwangere das Epilepsiemedikament nehmen, kann ihr Nachwuchs schwer geschädigt werden. Auch hier dauerte es lange, bis die Berichte der Mütter über geschädigte Kinder ernstgenommen wurden.

Die Opioidkrise in den USA thematisierte Adriane Fugh-Berman von der Georgetown University in Washington. 2017 starben in den USA 49.000 Menschen an einer Überdosis, davon hatten 19.000 das Mittel auf Rezept erhalten und häufig auch in der verordneten Dosis eingenommen. Fugh-Berman zeigte, wie die Hersteller, allen voran Purdue, mit massiven Werbekampagnen die Ausweitung der Indikation – die sich ursprünglich auf Schmerzen bei Krebs beschränkte – vorangetrieben haben. Dabei wurde nicht nur auf Anzeigen gesetzt, sondern es wurden auch Meinungsführer in der Ärzteschaft eingekauft. Und das keineswegs nur in den USA. Grünenthal und Mundipharm, die europäische Schwestergesellschaft von Purdue, zahlten dem italienischen Arzt Guido Fanelli über Jahre insgesamt über eine Million €. Er veröffentlichte nicht nur zahlreiche wissenschaftliche Artikel, die die Gefahren von Opioiden verschleierten. Außerdem organisierte er als Strohmann eine Konferenz, bei der die Firmen die ReferentInnen auswählten. Fanelli war auch Ideengeber für ein Gesetz, dass in Italien die Verschreibung von Opioiden bei chronischen Schmerzen erleichterte. Doch seine verdeckten Aktionen flogen auf. Fanelli wurde nicht nur von seinem Posten im Krankenhaus suspendiert, er darf auch bis zum Abschluss des Falls nicht als Arzt arbeiten.[12]

Barbara Mintzes von der Universität Sydney berichtete über ein von Australien und Kanada gefördertes internationales Projekt zur Risikokommunikation. Dabei wurden Sicherheitswarnungen der Behörden Australiens, Kanada, Großbritanniens und der USA über zehn Jahre (2007-2016) verglichen.[13] Insgesamt wurden 1.441 Warnungen zu 680 Medikamenten oder Wirkstoffgruppen gefunden. Erstaunlich gering war die Übereinstimmung: Warnungen in einem Land lösten häufig keine in den anderen Ländern aus. Betrachtet man nur die Warnungen zu den 573 Medikamenten(gruppen), die überall erhältlich waren, wurden nur 40 in allen vier Ländern veröffentlicht, also nicht einmal jede Zehnte.

Fake news

Mit der Berichterstattung über Arzneimittel beschäftigte sich der Vor-

trag von Alan Cassels von der kanadischen Therapeutics Initiative.[14] Er machte deutlich, wie weit der Einfluss der Pharmaindustrie auch in die etablierte Tagespresse hinein reicht. Und damit auch die Klientel der ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen erreicht. Bereits seit fast 30 Jahren ist bekannt, dass Fachartikel, über die in der Laienpresse berichtet wird, anschließend von WissenschaftlerInnen häufiger zitiert werden.[15] Auswahlkriterium ist für die JournalistInnen aber nicht unbedingt die Qualität der Studien sondern das erwartete öffentliche Interesse an der Thematik. Statt vorrangig über randomisierte Studien zu berichten, die die zuverlässigsten Ergebnisse liefern können, werden in der Berichterstattung oft fehleranfälligere Beobachtungsstudien aufgegriffen – und dann auch noch methodisch schlechte.[16]

Einen ganz anderen Input lieferte Anna Coretchi vom moldawischen Bulletin MEDEX. Sie hat eine fünfzehnjährige Karriere als TV-Journalistin hinter sich, und ist bis heute mit Medizinthemen im Fernsehen präsent. Sie ermutigte die Bulletins, aktiv auf die Presse zuzugehen.

Arbeit voraus

Die Tagung zeigte nicht nur wichtige Problembereiche auf, die einer rationalen Anwendung von Medikamenten im Wege stehen, sie diente auch zur Orientierung, wo ISDB in den nächsten drei Jahren Schwerpunkte setzen könnte. Bessere Studien und strengere Zulassungsbedingungen einzufordern, gehört ebenso auf die Agenda von ISDB wie mehr Transparenz bei Studienergebnissen. Auch vernachlässigten Themen wie „weniger verschreiben“ und „mehr auf unerwünschte Wirkungen achten“, dürften künftig sicherlich stärker in den Fokus rücken. (JS)

Die Tagung zeigte nicht nur wichtige Problembereiche auf, die einer rationalen Anwendung von Medikamenten im Wege stehen, sie diente auch zur Orientierung, wo ISDB in den nächsten drei Jahren Schwerpunkte setzen könnte. Bessere Studien und strengere Zulassungsbedingungen einzufordern, gehört ebenso auf die Agenda von ISDB wie mehr Transparenz bei Studienergebnissen. Auch vernachlässigten Themen wie „weniger verschreiben“ und „mehr auf unerwünschte Wirkungen achten“, dürften künftig sicherlich stärker in den Fokus rücken. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7-8/2019, S.3

Bild Tagungsmitglieder © Benoit Marchand

Bild Gebäude © Jörg Schaaber

[1] Grössmann N et al. (2019) Monitoring evidence on overall survival benefits of anticancer drugs approved by the European Medicines Agency between 2009 and 2015. Eur J Cancer; 110, p 1

[2] Kordecka A et al. (2019 Selection of Endpoints in Clinical Trials: Trends in European Marketing Authorization Practice in Oncological Indications. Value in Health; 22, p 884

[3] Müller C (2019) Sotagliflozin– reduziert Blutdruck und Nierenfunktion? DAZ online www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/06/12/sotagliflozin-reduziert-blutdruck-und-nierenfunktion [Zugriff 2.11.2019]

[4] Sanofi (2019) Sanofi provides update on ZynquistaTM

(sotagliflozin) type 2 diabetes Phase 3 program and collaboration with Lexicon. Press release 26 July www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2019/2019-07-26-22-05-00 [Zugriff 2.11.2019]

[6] Universities Allied for Essential Medicines

[7] Pharma-Brief (2018) Kritiker rausgeworfen. Nr. 8/9, S. 7

[9] Einen Vortrag von Gerd Antes zum Thema von 2018 kann hier angesehen werden: https://cast.itunes.uni-muenchen.de/clips/0U9YuGalbb/vod/high_quality.mp4

[11] www.oacscharity.org/apesac

[12] Galofaro C (2019) ‘Pain League’ allegedly pushed opioids in Italy. AP https://apnews.com/5d085839c808473eaabd0a3b57c485e0

[13] Perry LT et al. (2019) Comparative analysis of medicines safety advisories released by Australia, Canada, the United States, and the United Kingdom. JAMA Internal Medicine; 179, p 982

[14] Moynihan R and Casssels A (2005) Selling sickness. Vancouver: Greystone Books

[15] Phillips DP et al. (1991) Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge to the scientific community. NEJM; 325, p 1180

[16] Selvary S et al. (2014) Media Coverage of Medical Journals: Do the Best Articles Make the News. PLOS one; 9, p e85355

Vom gelassenen Umgang meilenweit entfernt

HIV/Aids bleibt eine komplexe Herausforderung

Im Kampf gegen HIV/Aids sind Stigma, Diskriminierung und Kriminalisierung immer noch hohe Hürden. Dies zeigte sich jüngst in Singapur, wo vertrauliche Behandlungsdaten von HIV-positiven PatientInnen an die Öffentlichkeit gelangten.

Datenlecks – seit Monaten beschäftigen sie die deutsche Öffentlichkeit, sei es zu Bundestagsmitgliedern (Bundestags-Leak), Bankengeschäften (Panama Papers) oder Spitzensport (Football Leaks). Wenig Beachtung fand hierzulande allerdings ein Vorfall, der massive Folgen für tausende Betroffene hat.

Ende Januar gab das Gesundheitsministerium von Singapur bekannt, dass persönliche Daten von 5.400 Einheimischen und 8.800 AusländerInnen, die als HIV-positiv getestet wurden, geleakt wurden.[1] Der Datensatz umfasste neben der Diagnose Namen, Adressen, Telefon- und Passnummern sowie teils auch Informationen zu Kontaktpersonen.

Misstrauen und Kriminalisierung

Singapur ist ein konservativ geprägtes Land. Die meisten Menschen mit HIV teilen ihre Diagnose dort nur mit sehr Wenigen. So überrascht es nicht, dass die Menschen, die von dem Leak betroffen waren, in Medienberichten ihre Ängste schilderten, berufliche oder private Probleme zu erleiden.[2] Gleichzeitig fanden sich in der lokalen Presse auch Stimmen, die von starken Ressentiments gegenüber den PatientInnen zeugten.[3] In Singapur ist Sex zwischen Männern durch ein Gesetz aus Kolonialzeiten noch immer verboten. Schätzungsweise die Hälfte der jährlich neu Betroffenen hat sich auf diesem Weg angesteckt.[4] AktivistInnen verweisen darauf, dass dies auch eine direkte Folge der Kriminalisierung ist und versuchen, die alte Regelung vor Gericht zu kippen.

Noch bis 2015 verbot der reiche Stadtstaat HIV-positiven Ausländern komplett die Einreise. Mittlerweile sind Aufenthalte unter drei Monaten möglich. Mutmaßlicher Verursacher des Datenlecks war ein US-Amerikaner, der sich laut Aussage der Behörden illegal in Singapur aufhielt. Der Mann habe in Singapur arbeiten wollen, sei aber schon bei seiner Einreise HIV-positiv gewesen und falle daher per Gesetz unter ein Arbeitsverbot. Laut offiziellen Stellen begann er Blutproben zu fälschen, um einreisen und vor Ort bleiben zu können, ehe ihn die Behörden unter anderem wegen Betruges verurteilten und 2018 abschoben.[5] Über Motive für die Veröffentlichung wurden bislang keine Angaben gemacht. Sein singapurischer Partner, der Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums war und Zugang zu den Daten hatte, steht in den kommenden Monaten vor Gericht.

Kein Einzelfall

Singapur ist kein Einzelfall, wenn es um diskriminierende Einreisebestimmungen für Menschen mit HIV geht. Dies zeigen Nachforschungen der Global Database on HIV-Specific Travel and Residence Restrictions und von UNAIDS. Die für Aids zuständige UN-Organisation arbeitet momentan an einem neuen Bericht zu dieser Form der Diskriminierung von HIV-Positiven. Das letzte Datenblatt konstatierte: „Stand Juni 2015 hielten noch 36 Länder, Territorien und Gebiete Einschränkungen der Reisefreiheit aufrecht.“ [6]

Der beschriebene Fall wirft allerdings auch ein grelles Schlaglicht auf ein gravierendes Problem der HIV/Aids-Prävention. Die toxische Verbindung von Stigma, Diskriminierung und Kriminalisierung erschwert die weltweite Aids-Bekämpfung weiterhin massiv. Peter Wiessner, Mitautor der Global Database, stellt zu den Ereignissen in Singapur fest: „Die Basis von Diskriminierung bilden Irrglaube und Angst. Beim Thema HIV geht es dabei um Drogennutzung, Männern die Sex mit Männern haben und all jene Realitäten, die Länder nicht wahrhaben wollen. Xenophobie spielt ebenfalls eine Rolle.“ [7]

Gefährliche Trias

Stigma, Diskriminierung und Kriminalisierung sind trotz aller Erfolge im globalen Kampf gegen HIV/Aids ein hohes Hindernis. Augenfällig ist dies gerade in Regionen, wo die Zahl der Neuinfektionen steigt, beispielsweise in Teilen Osteuropas, Zentralasien und dem Mittleren Osten. Das durch UNAIDS herausgegebene Global Aids Update 2018 trug auch vor diesem Hintergrund den bezeichnenden Titel „Miles to go“. [8]

Diskriminierung beeinträchtigt zudem die Wirksamkeit von NRO-Arbeit im globalen Süden. Hierbei geht es nicht nur um Gesundheitsprojekte im engeren Sinne, sondern auch um Fragen rund um Menschenrechte und Soziales. HIV/Aids ist ein Querschnittsthema und muss als solches begriffen werden. Entsprechend sind Aspekte wie Stigma, Diskriminierung und Kriminalisierung bei der Arbeit zu Gesundheit als Menschenrecht, ebenso wie bei Maßnahmen zur Förderung von Mädchen und Frauen oder Programmen gegen andere Infektionskrankheiten zu berücksichtigen. Nur so lassen sich die noch existierenden sozialen Hindernisse bei der Bekämpfung der Seuche überwinden. (MK)

Artikel aus dem Pharma-Brief 1/2019, S.3

Bild © Eustaquio Santimano

[1] Reuters (2019) U.S. citizen leaks data on 14,200 people in Singapore with HIV. www.reuters.com/article/us-singapore-health/u-s-citizen-leaks-data-on-14200-people-in-singapore-with-hiv-idUSKCN1PM17T [Zugriff 12.02.2019]

[2] Deutsche Welle (2019) Entsetzen in Singapur über geleakte HIV-Daten. www.dw.com/de/entsetzen-in-singapur-%C3%BCber-geleakte-hiv-daten/a-47280174 [Zugriff 13.02.2019]

[3] Medical Xpress (2019) Fury at HIV data leak in conservative Singapore. https://medicalxpress.com/news/2019-02-fury-hiv-leak-singapore.html [Zugriff 12.02.2019]

[4] Ives M (2019) Data breaches dent Singapore´s image as a tech innovator. New York Times 29 Jan www.nytimes.com/2019/01/29/world/asia/singapore-data-breach-hiv.html [Zugriff 12.02.2019]

[5] Washington Post (2019) An American hid his HIV status to survive in Singapore. Exposed, he allegedly punished thousands living with the virus. www.washingtonpost.com/nation/2019/02/01/an-american-hid-his-hiv-status-survive-singapore-exposed-he-punished-thousands-living-with-virus-authorities-say/?utm_term=.81f8301664a7 [Zugriff 12.02.2019]

[6] UNAIDS (2015) Lifting HIV-related restrictions on entry, stay and residence https://open.unaids.org/sites/default/files/documents/FINAL_TR_A3_press.pdf [Zugriff 12.02.2019]

[7] South China Morning Post (2019) VISA restrictions for HIV-positive immigrants still in place in dozens of countries. www.scmp.com/lifestyle/travel-leisure/article/2185009/visa-restrictions-hiv-positive-immigrants-still-place [Zugriff 12.02.2019]

[8] UNAIDS (2018) Global AIDS Update 2018. Miles to go – Closing Gaps. Breaking Barriers. Righting Injustices. www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf [Zugriff 12.02.2019]

Unklare Route bei Arzneipreisen

Bundesregierung weicht bei Transparenzfragen aus

Hohe Medikamentenpreise betreffen verstärkt auch den globalen Norden, so ist Bewegung in die weltweite Debatte um Lösungen gekommen. Ein Aspekt dabei ist verstärkte Transparenz bei Kosten und Preisen. Welche Rolle die Bundesregierung einnehmen möchte, bleibt jedoch unklar. Eine Chance läge im konstruktiven Dialog mit der Zivilgesellschaft.

Eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der LINKEN vom 14. August setzte sich noch einmal mit den massiven Konflikten um die Transparenzresolution während der Weltgesundheitsversammlung (WHA) in diesem Frühjahr auseinander. Die Bundesregierung wurde zu ihrer damaligen „Dissoziierung“ von der durch Italien eingebrachten Transparenzresolution (wir berichteten[1]) befragt. Die Antwort vom Parlamentarischen Staatssekretär des Bundesgesundheitsministeriums verdeutlicht vor allem, dass ein nachhaltiger Austausch zur deutschen Position bei dem Thema weiterhin dringend vonnöten ist.

Lieber gar nicht, als zu wenig

Wie so oft bei entsprechenden Anfragen bleibt die Rückmeldung in vielen Punkten äußerst vage. Bekräftigt wird zunächst die Kritik am Vorgehen der Italiener, so wäre ein vorangehendes Einbeziehen des Exekutivrates bei der Resolution „angemessen“ gewesen. Auch hätte dies mehr Vorbereitungszeit gegeben.[2] Das hätte allerdings bedeutet, dass das Thema nicht mehr auf die Agenda der diesjährigen WHA gekommen wäre. Diese Strategie hatte die Bundesregierung in Genf verfolgt. Sie wurde aber von den meisten Mitgliedsstaaten nicht geteilt, für die der dringende Handlungsbedarf im Vordergrund stand.

Inhaltlich wird zunächst allgemein festgestellt: „Die Bundesregierung unterstützt das Ziel der Resolution, den Zugang zu Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten weltweit zu verbessern.“ Stante pede folgt jedoch die Einschränkung: „Allerdings handelt es sich um ein komplexes Thema. […] Eine ausschließliche Betrachtung von Einzelkomponenten wie z.B. der Preistransparenz wird den Herausforderungen nicht gerecht.“[3]

Entlang dieser Argumentationslinie werden die weiteren Fragen abgehandelt. So sei eine Offenlegung von Daten zu Verkaufszahlen, Kosten klinischer Studien oder Umfang öffentlicher Subventionen „nicht belastbar“ oder könne „zu falschen Rückschlüssen führen“. Der Tenor: lieber gar keine Transparenz, als unvollständige. Zudem wird ein weiteres Mal auf den bundesdeutschen Kontext verwiesen: „Zu der Forderung nach einer Veröffentlichung von Arzneimittelpreisen hat die Bundesregierung erläutert, dass Rabatte, die kassenindividuell mit pharmazeutischen Unternehmen vereinbart werden, als Vertragsbestandteile dem Betriebs- und Geschäftsgeheimnis unterliegen.“ Das trifft zwar auf Rabattverträge für Generika zu, ist aber auch hierzulande wegen der Korruptionsanfälligkeit solcher Vereinbarungen keineswegs unumstritten. Für die viel wichtigere Nutzenbewertung neuer meist hochpreisiger Arzneimittel sind die ausgehandelten Rabatte bekannt. Man kann sie zum Beispiel im Arzneiverordnungs-Report nachlesen.[3]

Inkonsequente Schlüsse

Paradoxerweise stellt die Antwort des Ministeriums zu Recht fest, maßgeblich für PatientInnen sei, „[…] welchen therapeutischen Zusatznutzen ein neues Arzneimittel im Vergleich zur bisherigen Standardtherapie bietet. Die in Entwicklung und Produktion eingeflossenen Kosten treffen darüber keine Aussage. So sollte beispielsweise ein neues Arzneimittel nicht deshalb einen höheren Preis erzielen, weil es mit hohem finanziellen Aufwand entwickelt wurde.“[3] Dass allerdings die Pharmaindustrie eben jene vermeintlich exorbitanten Forschungskosten für Präparate, die aufgrund mangelnder Transparenz nur schwer überprüfbar sind, seit jeher als ein Hauptargument für hohe Arzneimittelpreise ins Feld führt, wird einfach ausgeblendet.

Am Ende der Stellungnahme steht schließlich die Feststellung, die Bundesregierung verfolge einen „holistischen Ansatz zur weltweiten Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten“, wie er auch in der WHO Access Road Map 2019-2023 vorgesehen sei. In eben jener taucht Transparenz allerdings äußert prominent auf, etwa mit der Empfehlung zur Förderung von Transparenz bei Forschungs- und Entwicklungskosten sowie zur globalen und regionalen Zusammenarbeit für erhöhte Preistransparenz.[4]

Wie hältst Du´s mit der Transparenz?

Die Bundesregierung unterstützt nach eigenem Bekunden einen verbesserten Zugang zu Arzneimitteln, sieht jedoch Transparenz als nur einen Faktor von vielen und hadert mit dessen Komplexität. Bei dieser Gemengelage stellt sich die Frage, was das konkret für das zukünftige Engagement bedeutet.

Wie groß das Bedürfnis nach der Klärung der deutschen Perspektive ist, zeigte zuletzt eine Initiative aus der Zivilgesellschaft. In einem Offenen Brief vom 2. September an Bundesgesundheitsminister Spahn, lanciert vom Aktionsbündnis gegen AIDS und unterzeichnet von elf Nichtregierungsorganisationen, darunter auch der Pharma-Kampagne, wird ein inhaltlicher Dialog angeregt. So heißt es: „Aus unserer Sicht ist […] bislang offen geblieben, wie die Bundesregierung prinzipiell zum Inhalt der Transparenz-Resolution steht und inwiefern sie abweichende Positionen vertritt. […] Ein früher und offener Dialog hierzu kann für die weitere Arbeit zu den gesundheitsrelevanten SDGs wichtige und positive Impulse setzen.“ [5]

Auch angesichts des zerschlagenen Porzellans auf der letzten WHA bedarf es nun gemeinsamer Anstrengungen, denn klar ist: Die Gretchenfrage, wie es die Bundesregierung mit der Preistransparenz bei Medikamenten, Impfstoffen und Gesundheitsprodukten wirklich hält, wird sich in den kommenden Jahren wieder und wieder stellen.

Ein umfassender Zugang zu Gesundheitsversorgung weltweit ist ohne bezahlbare Produkte undenkbar. Ohne verbesserte Transparenz wird der Kampf gegen Preistreiberei aber nicht erfolgreich sein können. Untätig zu bleiben ist angesichts der krassen globalen Versorgungslücken keine Option.

Im Bereich Globale Gesundheit richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf das UN High-Level Meeting zu Universal Health Coverage (UHC), das am 23. September – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – stattfand. Bereits in der Vorbereitung des Treffens sorgte das Thema Transparenz abermals für Zündstoff.[6] (MK)

Artikel aus dem Pharma-Brief 6/2019, S.3

Bild © Jörg Schaaber

[1] Pharma Brief (2019) WHA: Deutschland auf Distanz zu Transparenz-Beschluss. Nr. 3, S. 1

[2] BMG (2019) Antwort auf Kleine Anfrage der Abgeordneten Sylvia Gabelmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald und weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. betreffend „Deutschland in den Verhandlungen zur Transparenzresolution“, BT-Drs 19/12382. https://sylvia-gabelmann.de/wp-content/uploads/2019/09/2019-08-28-AW-PSt-Dr.-Gebhart_KA-19_12382.pdf [Zugriff 12.09.2019]

[3] Schwabe et al. (2018) Arzneiverordnung-Report 2018. Heidelberg/Berlin: Springer

[4] WHO (2019) Draft Road Map for Access to medicines, Vaccines and other health products, 2019–2023. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_17-en.pdf [Zugriff 12.09.2019]

[5] Aktionsbündnis gegen Aids u.a. (2019) Deutschlands Prioritäten bei Zugang und Transparenz im Bereich Globale Gesundheit. www.aids-kampagne.de/sites/default/files/brief_an_bundesgesundheitsministrer_spahn_-_transparenz_resolution_-_19-02-09.pdf [Zugriff 11.09.2019]

[6] Branigan D (2019) Drug R&D, Sexual & Reproductive Health Scrutinised In Draft UHC Declaration. Health Policy Watch, 19 July www.healthpolicy-watch.org/drug-rd-sexual-reproductive-health-scrutinised-in-draft-uhc-declaration [Zugriff 23.07.2019]

Transparenzverlust droht

US-Behörde will weniger über Arzneimittel preisgeben

Bislang dokumentiert die US-Zulassungsbehörde FDA ihren Entscheidungsprozess über neue Medikamente ausführlich. Damit soll künftig Schluss sein. Unter dem Schlagwort „Modernisierung“ [1] soll es nur noch eine Bewertung „light“ geben.

Umfangreiche Berichte über zulassungsrelevante Analysen der FDA-MitarbeiterInnen sind auf der Website der FDA bisher frei zugänglich. Damit stehen ausführliche Bewertungen der vom Hersteller eingereichten Daten zur Verfügung. Da die Studien zum Zeitpunkt der Zulassung oft noch nicht oder nur sehr selektiv publiziert wurden, bieten die FDA-Unterlagen wichtige Informationen für eine unabhängige Einschätzung des Nutzens von Arzneimitteln.

Zweifelhafte Verschlankung

Im Rahmen des “New Drugs Regulatory Program Mode” der FDA sollen die umfänglichen Dokumente künftig durch eine kurze Zusammenfassung der FDA-Bewertung ersetzt werden. Angestoßen hat die „Modernisierung“ der von Präsident Trump vorgeschlagene und nach einigen Querelen bestätigte FDA-Kommissar Scott Gottlieb. Das neue Konzept orientiert sich an der eher bescheidenen Transparenz der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Der sogenannte EPAR[2] enthält nur eine stark komprimierte Fassung des internen Bewertungsberichts der Behörde. Das geschieht in großzügiger Auslegung der EU-Verordnung zur Arzneimittelzulassung, die eigentlich nur die Schwärzung von Geschäftsgeheimnissen vorsieht.[3]

Während die EMA – wegen öffentlichen Drucks – seit einigen Jahren die Transparenz erhöht, vor allem durch die zusätzliche Veröffentlichung der Clinical Study Reports, die die EU-Verordnung zu klinischen Studien vorschreibt, schlagen die USA also die entgegengesetzte Richtung ein.

Substanzverlust

Stellungnahmen von WissenschaftlerInnen, Fachjournalen und NGOs warnen eindringlich vor dem Vorhaben der FDA.[4] Während bislang die einzelnen Abteilungen der FDA unterschiedliche Aspekte der Zulassungsunterlagen separat bearbeiten, alle relevanten Daten transparent dargestellt und auch unterschiedliche Meinungen festgehalten werden, soll nicht nur der öffentliche Zugang zu diesen Unterlagen abgeschafft werden. Auch der Bearbeitungsprozess soll „effizienter“ werden, so Gottlieb im Juni 2018.[5] Das heißt, nicht nur nach außen, auch behördenintern soll es eine integrierte Bewertung geben. Auch wenn der FDA-Kommissar betonte, dass der „Fortschritt in unseren eigenen Arbeitsprozessen durch modernere und stringentere wissenschaftliche Ansätze erreicht werden“ soll, sieht das Vorhaben nach einer Verflachung und Gleichschaltung der wissenschaftlichen Debatte aus.

Darüber versprach Gottlieb, dass externe Interessengruppen – darunter auch die Industrie – in Zukunft „stärker in den wissenschaftlichen Austausch“ während des gesamten Zulassungsprozesses einbezogen werden.

In der Eingabe von Peter Doshi und 35 weiteren WissenschaftlerInnen wird auch auf einen weiteren Widerspruch aufmerksam gemacht.[6] Die Abteilung für Medikamentenbewertung der FDA (CDER) hatte 2010 ein Papier verfasst, das ausdrücklich die Protokollierung von dissenten Meinungen der BearbeiterInnen vorschreibt.[7] Vorgesetzte sind verpflichtet, die Gründe für ihre abweichende Entscheidungen zu protokollieren.

Insgesamt riecht die geplante „Modernisierung“ stark nach einem Wohlfühlprogramm für Big Pharma. Der US-Lobbyverband PhRMA begrüßt denn auch die geplanten Regeln.[8] Allerdings ist er strikt dagegen, dass die FDA ihr Pilotprogramm zur Veröffentlichung von Clinical Study Reports fortsetzt. Dabei wird die wenig begründete Sorge vorgeschoben, dass dadurch krankheitsbezogene Daten von einzelnen PatientInnen identifizierbar würden. Ausgerechnet die EU-Datenschutzverordnung wird von PhRMA ins Feld geführt, obwohl – siehe oben – die EMA inzwischen die Clinical Study Reports veröffentlicht.

Die Industrie hat gleich noch eine längere Wunschliste angehängt. Sie möchte, dass auch Daten aus „real world evidence“, also Anwendungsbeobachtungen, Register u.a. sowie Verbesserungen bei Biomarkern in Zulassungsentscheidungen einfließen.