2018-artikel

Zwischen Kommerz und Transparenz

Update: europäische Nutzenbewertung

Der EU-Vorschlag zur Nutzenbewertung für Arzneimittel befindet sich mitten in der parlamentarischen Debatte und auch der Ministerrat beginnt sich eine Meinung zu bilden. Wie ist der Stand?

Anfang des Jahres legte die EU-Kommission einen kontroversen Verordnungsentwurf für eine einheitliche europäische Nutzenbewertung (HTA) vor (wir berichteten[1]). Wichtigster Kritikpunkt war das im Artikel 8 enthaltene Verbot nationaler Bewertungen neuer Arzneimittel, verbunden mit einer verpflichtenden Übernahme der EU-Bewertung.

Gegen diese Regelung hat sich am deutlichsten der Ministerrat positioniert. Am 9. Juli hatte die EU-Kommission zu einer Diskussion über die Zukunft von HTA nach Brüssel eingeladen. Für die österreichische Ratspräsidentschaft machte Clemens Auer dort sehr deutlich, dass die Gesetzgebung am Artikel 8 scheitern würde, wenn dort nicht die verpflichtende Übernahme der EU-Bewertungen gestrichen würde. Eine Mehrheit der Mitgliedsstaaten sei gegen diesen Zwang. Außerdem mahnte er ein transparentes Verfahren an.

Im EU-Parlament sind zwei Ausschüsse mit dem Verordnungsentwurf befasst. Der Ausschuss für den internen Markt und Verbraucherschutz hat sich bereits auf Kompromissformulierungen verständigt.[2]

Positiv zu vermerken sind mehrere Formulierungen, die mehr Transparenz im Verfahren einfordern und eine Veröffentlichung der Studienergebnisse, auf denen die Bewertung beruht. Eine sogenannte Koordinierungsgruppe aus Fachleuten der Mitgliedsstaaten, spielt in der Organisation des geplanten Bewertungsverfahrens eine zentrale Rolle. Allerdings liegt sie im Verordnungsentwurf am Gängelband der Kommission, die vieles im Ablauf des Verfahrens selbst festlegen möchte. Das sehen die ParlamentarierInnen anders. Sie wollen, dass die Koordinierungsgruppe die Methoden der Bewertung festlegt, und dass dies in einem transparenten Prozess geschehen soll.

Negativ fällt auf, dass der Hersteller während des Verfahrens das Recht erhalten soll, Einwendungen gegen die EU-Bewertung zu erheben. Diese dürfen von der Koordinierungsgruppe nur mit ausführlicher Begründung abgelehnt werden. Auch die Aufweichung der Anforderungen an die Evidenz bei neuen Therapieformen und Medikamenten gegen seltene Krankheiten sind kontraproduktiv. Sie fördern die Einführung von zu wenig erprobten Methoden.

ENVI-Ausschuss

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) hat sich noch nicht auf Kompromisse für die zahllosen Änderungsanträge geeinigt. Es kursiert aber der Vorschlag, die Auswertung von der Bewertung der Evidenz abzutrennen. Die Auswertung der vorhandenen Studien soll EU-weit geschehen, die Bewertung der wissenschaftlichen Fakten soll nationale Zuständigkeit bleiben.

Deutsch-französischer Vorstoß

Damit wäre der ENVI-Ausschuss in dieser Frage schon nah an einem informellen Vorschlag von Deutschland und Frankreich, der uns vorliegt. Damit wollen die beiden Länder die Debatte um den EU-HTA konstruktiv voranbringen und nennen einige Eckpunkte, die das Verfahren verbessern könnten.

So soll sich die EU auf eine rein deskriptive wissenschaftliche Analyse der vorgelegten Studiendaten beschränken. Wenn über ein Verfahren keine Einigkeit erzielt wird, können Mitgliedstaaten im Einzelfall aus der gemeinsamen Bewertung aussteigen. Die Bewertung des Ausmaßes eines Zusatznutzens soll Privileg der Mitgliedsstaaten bleiben. Zusätzliche wissenschaftliche Auswertungen durch Mitgliedsstaaten müssten möglich bleiben, falls das wegen des nationalen Versorgungskontextes sinnvoll ist.

Die Kriterien für die wissenschaftliche Auswertung der Studien sollten nicht nachträglich von der Kommission selbst bestimmt werden können, sondern müssten bereits im Gesetzestext festgelegt werden. Dahinter steht die Befürchtung, dass statt patientenrelevanter Ergebnisse wie Sterblichkeit oder Linderung der Symptome, möglicherweise Surrogatparameter wie Blutzuckerwerte oder Tumorwachstum als bedeutsamer Vorteil dargestellt werden könnten.

Das Verfahren der wissenschaftlichen Auswertung müsse ganz in der Hand der Koordinierungsgruppe bleiben. Die Kommission soll sich auf die reine Rechtsaufsicht beschränken und – anders als im ursprünglichen Verordnungsentwurf – keine inhaltlichen Einflussmöglichkeiten erhalten.

Ungesunde Hast

Ein Dogma, das Industrie und Kommission gezielt gefördert haben, wurde bislang nicht ernstlich in Frage gestellt: Die angeblich so wichtigen neuen Therapien müssten den PatientInnen noch schneller zur Verfügung stehen. Die Kommission sieht im Verordnungsentwurf nur einen Zeitraum von 67 Tagen für die Bewertung vor, also die Zeitspanne zwischen einer Zulassungsempfehlung der EMA und der Marktzulassung durch die Kommission. Dieser Zeitraum ist für eine seriöse wissenschaftliche Auswertung der Evidenz zu kurz. Bislang begannen Nutzenbewertungen erst nach der Marktzulassung. Der frühere Beginn bedeutet zudem, dass noch weniger Daten aus klinischen Studien vorliegen.

Falsches Instrument

Ein generelles Missverständnis, dem die ParlamentarierInnen aufgesessen sind, ist die Annahme, dass eine einheitliche EU-Bewertung des Zusatznutzens den Zugang zu neuen Arzneimitteln und Medizinprodukten in den Mitgliedsstaaten verbessern werde. Die hohen Kosten für viele neue Medikamente werden das auch künftig verhindern. Außerdem ist es schon jetzt so, dass die Hersteller etliche ihrer hochpreisigen Neuheiten in den ärmeren Mitgliedsstaaten gar nicht vermarkten. Daran kann ein EU-HTA nichts ändern. Allerdings hätte das Parlament die Macht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass die Marktzulassung mit der Verpflichtung verbindet, ein Medikament EU-weit anzubieten. Und auch bei der Preisregulierung sind schärfere Regeln durchaus vorstellbar.

Die Debatte über den EU-HTA Ende August wird nach der Sommerpause des EU-Parlaments weitergehen. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 6/2018, S. 5

[1] Pharma-Brief (2018) Wunschkonzert für Hersteller. Nr. 3, S. 1

[2] Committee on the Internal Market and Consumer Protection (2018) 2018/0018(COD) Compromise amendments 1 – 21 www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2018/07-11/CA_health_EN.pdf [Zugriff 19.7.2018]

Zündende Ideen für eine global gerechte Versorgung

Jahresrückblick 2017

Drei große Jahresprojekte mit zahlreichen Aktivitäten prägten die Arbeit der BUKO Pharma-Kampagne im vergangenen Jahr. Gemeinsam mit unseren Netzwerk-Partnern und internationalen ExpertInnen entwickelten wir Strategien für eine bessere globale Gesundheit und leisteten zu unseren Themen eine hartnäckige Advocacy- und professionelle Presse-Arbeit.

Unser besonderes Augenmerk lag 2017 auf der weltweiten Zunahme von Antibiotika-Resistenzen. Wir machten uns mit unserer politischen Arbeit für tragfähige Handlungsalternativen stark und für strukturelle Veränderungen, die dazu beitragen können, Resistenzen zu vermeiden und die Forschung zu antibiotischen Wirkstoffen anzukurbeln. Im Januar 2017 luden wir GesundheitswissenschaftlerInnen und Fachleute aus Human- und Veterinärmedizin zu einer Konferenz nach Bielefeld ein, um gemeinsam wirksame Strategien zu entwickeln. Unsere Broschüre „Wettlauf gegen die Zeit“ fasst die Diskussionsergebnisse der Tagung ansprechend und informativ zusammen.

Advocacy zum G-20 Gipfel

Insbesondere im Vorfeld des G-20-Gipfels führten wir zahlreiche Gespräche mit politischen EntscheidungsträgerInnen und vielen anderen Akteuren – so etwa beim Runden Tisch Gesundheit von BMZ / BMBF im Januar in Bonn. Wir zeigten gefährliche Forschungs-Engpässe bei antibiotischen Wirkstoffen auf und trugen dazu bei, das Thema in Hamburg und anderswo auf die politische Tagesordnung zu bringen.

Finanzspritze für die Antibiotika-Forschung

Erfreulicherweise sagte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe im September über 50 Millionen Euro für das Forschungsprojekt GARDP zu, einer von der WHO und der Drugs for Neglected Diseases (DNDi) initiierten Partnerschaft zur Antibiotika-Forschung.

Unser kritisch-konstruktiver Blick auf die deutsche Politik fand nicht zuletzt Eingang in einen Schattenbericht über Deutschlands Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen: Im Bericht „Großbaustelle Nachhaltigkeit - Deutschland und die globale Nachhaltigkeitsagenda 2017“ war unser Mitarbeiter Christian Wagner-Ahlfs Mitautor eines Kapitels zu Antibiotika-Resistenzen als globaler Herausforderung.

Bildungsarbeit zu Tuberkulose

Weiterhin stand die Armutskrankheit Tuberkulose im Fokus unserer Projektarbeit: Die neue Unterrichtsmappe „Da kriegste die Motten!“ wurde intensiv beworben und ist inzwischen in gut einem Dutzend Online-Portalen zum Globalen Lernen und Suchmaschinen für Lehrmaterialien aufzufinden. Die Mappe wurde an knapp 70 Mediotheken und Online-Portale sowie an rund 100 Lehrkräfte und MultiplikatorInnen entwicklungspolitischer Bildungsarbeit verschickt. Sie steht auf unserer Website zum kostenlosen Download bereit und wird dort durch Online-Angebote, Filmtipps, weiterführende Literatur und Exkursionsvorschläge sinnvoll ergänzt. Bei zahlreichen Fortbildungen und Fachtreffen haben wir unsere Materialien vorgestellt und bei fünf Unterrichtsbesuchen an weiterführenden Schulen und Berufsschulen eingesetzt.

Straßentheater

Nicht zuletzt führte unsere Theatergruppe Schluck&weg die Probleme bei der Tuberkulose-Bekämpfung eindrucksvoll vor Augen. Die Tournee erreichte mit 15 Auftritten an Schulen über 1.100 SchülerInnen. Zusätzlich sahen weit über 2.000 PassantInnen. die Vorführungen auf der Straße. Eine filmische Dokumentation des Theatertücks „Schiller und die Gesundheitsräuber“ ist online verfügbar und wurde auch auf der Jugendwebsite EineWeltblabla eingestellt.

Gerechte Lizenzen

Mit einem 2017 gestarteten Projekt zur sozial gerechten Patentverwertung tragen wir dazu bei, innovative Forschungs-Produkte im globalen Süden besser verfügbar machen. Gemeinsam mit einer Juristin entwickelten wir Vertragsbausteine, um alternativen Lizenzverträgen im Bereich der öffentlichen Forschung den Weg zu ebnen. Bei sechs öffentlichen Veranstaltungen an Universitäten und sechs Fachseminaren mit Lizenz-Verwertungsagenturen stellten wir gerechte Lizenzmodelle vor.

Nicht zuletzt haben wir zahlreiche WissenschaftlerInnen zu einer sozial gerechten Verwertung ihrer Forschungsergebnisse beraten.

Veranstaltungen und Vorträge

Die Pharma-Kampagne war bei rund 70 Veranstaltungen, Fachtreffen und Konferenzen im In- und Ausland vertreten, häufig mit Vorträgen, dezidierten Stellungnahmen oder auf dem Podium. Allein zehn Vorlesungen und Fachvorträge hielten wir an deutschen Universitäten und auch bei vielen Veranstaltungen unserer Bündnispartner war unsere Expertise gefragt: So referierten wir beim 15jährigen Jubiläum des Aktionsbündnis gegen Aids, bei einer Veranstaltung von Brot für die Welt mit dem Titel „How will we achieve affordable medicines for all?“, bei einer Tagung der Plattform Globale Gesundheit oder auch bei einem Europatreffen der EU for Health Alliance. Weiterhin unterstützen wir das IPPNW-Studierendentreffen mit einem Workshop zur Rolle der Pharmaindustrie in der globalen Arzneimittelversorgung.

Pressearbeit

Im vergangenen Jahr publizierten wir zehn Pharma-Briefe und erreichten mit unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein beachtliches Medienecho. Über unsere Themen und Aktivitäten berichteten u.a. Arte, Frontal 21, Report Mainz, Monitor, verschiedene ARD-Radiosendungen sowie der Deutschlandfunk, aber auch die Zeit, der Evangelische Pressedienst, die Wirtschaftswoche sowie die Zeitschriften Gesundheitswesen und Dr. med Mabuse. Wir standen bei 62 Anfragen von JournalistInnen Rede und Antwort – lieferten stichhaltige Informationen, führten Interviews und Hintergrundgespräche oder vermittelten Kontakte zu ExpertInnen im In- und Ausland. Und auch über soziale Medien haben wir unsere Themen intensiv kommuniziert: Wir verfassten 191 Einträge bei Facebook und verschickten 251 Tweets zu aktuellen politischen Entwicklungen. Dabei standen vor allem unsere Schwerpunktthemen Tuberkulose und Antibiotika-Resistenzen, aber auch die Beeinflussung der WHO durch die Gates-Stiftung im Fokus.

Neue Website geht an den Start

Auf unserer Website stellten wir 61 aktuelle Meldungen bereit und wollen unser Online-Informationsangebot künftig noch weiter ausbauen. Im Herbst haben wir deshalb mit einem Relaunch unserer Website begonnen: Unser Internetauftritt soll nutzerInnen-freundlicher werden, unsere Arbeitsschwerpunkte übersichtlicher präsentieren und auch kompatibel für Smartphones sein. Die neue Homepage geht demnächst an den Start.

Wir bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit durch ihre Spende, ihre fachliche Unterstützung oder auch durch ihr freiwilliges Engagement unterstützt haben. (CJ)

Artikel aus dem Pharma-Brief 2/2018, S. 6

Bild © Tim Rohlfs

Zugang zu Medikamenten in Europa verbessern

Forschungspolitische Wende nötig

Die Europäische Union muss die Menschen in den Mittelpunkt ihrer Forschungspolitik stellen. Das fordern 25 Organisationen, darunter auch die BUKO Pharma-Kampagne, in einem Manifest. Viele Gesundheitssysteme in der EU leiden unter den Folgen einer einseitigen Industriepolitik im pharmazeutischen Sektor. Diese zielt fast ausschließlich auf Wirtschaftswachstum und Gewinnmaximierung, statt auf die optimale Versorgung der Bevölkerung mit guten und bezahlbaren Medikamenten. Bessere Regeln für Forschung und Entwicklung können eine Kehrtwende einleiten.

Das Manifest fordert einen „Public return on public investment“. Steuergelder, die in biomedizinische Forschung und Entwicklung investiert werden, müssen den größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft bringen. Hier haben die bisherigen forschungspolitischen Programme nach wie vor große Lücken.

Deutsche Forschungspolitik

So enthält das im November beschlossene „BMBF Rahmenprogramm zur Gesundheitsforschung“[1] des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zwar viele wichtige Elemente: internationale Vernetzung der Forschung, non-profit-Kooperationen zu vernachlässigten Krankheiten, staatliches Engagement für die Entwicklung neuer Antibiotika. Doch generell wird das Ziel der „Translation“, also Forschungsergebnisse in die Anwendung zu bringen, im Sinne einer Industrieförderung ausgelegt. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass neue Therapien oft mit unsinnig hohen Kosten verkauft werden. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass öffentliche finanzielle Förderung an bestimmte Bedingungen gekoppelt werden könnte.

Europawahl 2019: Chance für Richtungswechsel

Auch die europäische Forschungsförderung ist hier noch viel zu zögerlich. Derzeit wird das nächste Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe“ verhandelt, das ab 2021 die Regeln für die Gesundheitsforschung festlegen wird. Es ist zu befürchten, dass trotz vielfacher Forderungen keine Regeln für den Zugang zu Produkten aus öffentlicher Forschung aufgenommen werden.

Da im Mai 2019 das Europäische Parlament neu gewählt wird, besteht Hoffnung auf Nachbesserung. Das nachfolgend abgedruckte Manifest ist somit ein Appell an zukünftige ParlamentarierInnen, sich stärker darum zu kümmern, dass öffentliche Forschung in bezahlbare Produkte mündet. (CW)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2018, S. 6

[1] BMBF (2018) Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/Rahmenprogramm_Gesundheitsforschung_nicht%20_barrierefrei.pdf

Zu viel Geld für Arzneimittel

Arzneiverordnungsreport 2018 (AVR)

Jedes Jahr bietet der AVR eine umfassende Analyse der ärztlichen Verordnungen zu Lasten der Krankenkassen. Die Kostensteigerungen setzen sich fort, es gibt aber auch kleine Lichtblicke.

Für Medikamente mussten die gesetzlichen Krankenkassen 2017 knapp 40 Milliarden aus den Versichertenbeiträgen aufwenden. Dazu kommen noch die Ausgaben für Medikamente in Krankenhäusern, die im AVR aber nicht dargestellt werden können. Damit sind die Arzneimittelausgaben gegenüber dem Vorjahr um 3,7% gestiegen.[1]

Die Steigerung der Arzneimittelkosten liegt deutlich über den Verbraucherpreisen, die im gleichen Zeitraum nur um 1,7% stiegen. Der Trend bleibt also bedenklich. Vor allem, da 2017 sogar etwas weniger Rezepte ausgestellt wurden als im Vorjahr. Die höheren Kosten erklären sich erneut mit den rasch wachsenden Preisen von patentgeschützten Arzneimitteln. Während patentgeschützte Mittel im Schnitt 2.500 € pro Jahr kosteten, lagen die Preise von Neueinführungen 2017 deutlich höher. Von den 34 neuen Wirkstoffen hatten 24 Jahrestherapiekosten von über 20.000 € pro PatientIn, 9 der 10 Krebsmedikamente kosteten sogar über 60.000 €.

Die Kostensteigerungen wären noch größer, wenn nicht kontinuierlich weniger der teuren Produkte verschrieben würden. Gab es 2008 noch 68 Millionen Rezepte für patentgeschützte Arzneimittel, fiel die Zahl bis 2017 auf 39 Millionen Rezepte. Im gleichen Zeitraum stiegen die Ausgaben für diese Mittel aber von 11,1 Mrd. € auf 18,5 Mrd. €.

Nutzenbewertung dämpft Preise wenig

Auch das AMNOG,[2] das seit 2011 zwingend eine Nutzenbewertung für neue Medikamente mit anschließenden Preisverhandlungen vorschreibt, hat den Trend nicht umkehren können. Zwar wurden gewisse Einsparungen gegenüber den ursprünglichen Einführungspreisen erzielt, aber der Steuerungseffekt blieb mäßig. Das zeigt ein Kapitel zum Verordnungsverhalten bei AMNOG-Arzneimitteln. So werden viele Rezepte für Medikamente ausgestellt, die keinen Zusatznutzen haben oder nur in Teilindikationen (etwas) besser waren. Diese beiden Gruppen machen zusammen mit Abstand den größten Teil der Kosten aus.

Ältere patentgeschützte Arzneimittel tragen ebenfalls zu den hohen Kosten bei – oft fehlt aber der (Zusatz-)nutzen. Sie dürfen aber im AMNOG-Verfahren nach einer Gesetzesänderung seit 2014 nicht mehr auf ihren Nutzen überprüft werden – ein Erfolg der Pharmalobby.

Sonderkapitel

Immer wieder gibt es im AVR besondere Analysen, so auch in diesem Jahr. Ein Kapitel zu den unterschiedlichen europäischen Zulassungsverfahren bringt mehr Klarheit in die zahlreichen Pfade zum Marktzugang. Dabei werden die Unwägbarkeiten der beschleunigten Zulassungswege gut deutlich: Die Ungewissheit, ob ein solcher Schnellschuss den PatientInnen überhaupt hilft, kann beträchtlich sein. Und sie macht die Bewertung des Nutzens extrem schwierig, weil zuverlässige Daten aus kontrollierten klinischen Studien oft fehlen.

Ein besonders problematischer Bereich sind die sogenannten Orphan-Drugs, Arzneimittel für seltene Erkrankungen. Für sie gelten niedrigere Zulassungsanforderungen und eine längere Marktexklusivität. Das entdecken immer mehr Firmen als lukratives Geschäftsfeld. Durch die Identifizierung von Biomarkern – vor allem bei Krebserkrankungen – lassen sich immer kleinere PatientInnengruppen definieren. So nimmt – nicht zuletzt wegen der relativ großzügigen Obergrenze der PatientInnenzahl bei der Definition von Orphan-Drugs, die Zahl der Waisenmedikamente bei den Zulassungen schnell zu. Diese Mittel sind in der Regel extrem teuer und werden oft außerhalb der eigentlich zugelassenen engen Indikation eingesetzt.

Biosimilars

Dem Thema Biosimilars als generische Alternative zu Biologika ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Aufgrund des biotechnologischen Herstellungsprozesses in lebenden, gentechnisch veränderten Organismen, der aufgrund von Eigentumsrechten für jeden Hersteller verschieden ist, sind Biosimilars nur sehr ähnlich, aber im Gegensatz zu chemisch hergestellten Arzneimitteln, niemals völlig identisch. Sie müssen jedoch in wesentlichen Strukturmerkmalen gleich sein und gegen das Biologikum in einer klinischen Studie getestet werden. Nur wenn sich keine Unterschiede in der Wirksamkeit und Sicherheit zeigen, werden sie durch die europäische Behörde EMA zugelassen.

Trotzdem werden sie viel zu wenig verwendet. Allerdings tragen auch die Hersteller von Biosimilars zu den hohen Kosten bei, weil sie zunehmend ihre Produkte kaum billiger anbieten als das Original-Biologikum.

Breiter Überblick

Mit zwei Dritteln machen – wie gewohnt – die Analysen der Verschreibungen in verschiedenen Indikationsgruppen den größten Teil des Buches aus. Sie bleiben nicht bei den Zahlen stehen, sondern bieten auch eine Bewertung unter klinisch-pharmakologischen Gesichtspunkten. Es wird bei vielen Erkrankungen deutlich, dass bei der Rationalität des Verschreibungsverhaltens noch deutlich Luft nach oben ist.

Gefühlt fast so schwer wie ein Ziegelstein ist der neue AVR – aber die gut 900 Seiten sind auch vollgepackt mit spannenden Daten, und für alle, die sich intensiver mit dem deutschen Arzneimittelmarkt auseinandersetzen wollen, eine unentbehrliche Quelle. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2018, S. 4

Bild © Schwabe U et al. (Hrsg.) (2018) Arzneiverordnungs-Report 2018. Berlin: Springer. 906 S., 59,99 €, eBook 22,99 €, S. 4

[1] Allerdings hat auch die Zahl der Versicherten um 1,8% auf 71,4 Millionen zugenommen, so dass der reale Pro Kopf-Zuwachs geringfügig niedriger ausfällt.

[2] Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz. Pharma-Brief (2012) Wem nützt´s? Nr. 5, S. 7

Wunschkonzert für Hersteller

EU will nationale Nutzenbewertung von Arzneimitteln verbieten

Neue Medikamente sind oft nicht besser als existierende Therapien. Deshalb wird in vielen Ländern seit Jahren der relative Nutzen bewertet und anschließend der Preis für die Neueinführungen ausgehandelt. Seit 2011 gibt es ein entsprechendes Verfahren auch in Deutschland. Die EU-Kommission will solche nationale Bewertungen verbieten und durch ein intransparentes zentrales Verfahren mit niedrigen Standards ersetzen.

Auch wenn Deutschland mit der Nutzenbewertung ein Nachzügler war, das hiesige Verfahren gilt als vorbildlich und transparent (siehe im grauen Kasten). Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern dürfen in Deutschland neue Medikamente sofort ab Zulassung zu Lasten der Kassen verschrieben werden. Andernorts ist das erst nach Ende des Bewertungsverfahrens der Fall – und dort werden längst nicht alle Neueinführungen in die Erstattung aufgenommen. Der Pharmaindustrie sind alle diese Verfahren – entgegen anderslautender Lippenbekenntnisse[1] – ein Dorn im Auge, weil sie die Vermarktungsmöglichkeiten für ihre Produkte einschränken. Seit Jahren drängt sie deshalb auf ein einheitliches EU-weites Verfahren.

Dass die EU-Kommission bereit war, diesem Drängen nachzugeben, zeigte sich schon Ende 2016. Bereits damals warnten wir im Pharma-Brief vor einer Gleichschaltung der Nutzenbewertung.[2] Am 31. Januar 2018 legte die EU-Kommission einen Verordnungsentwurf [3] für eine europäische Arzneimittelbewertung vor.[4] In welche Richtung er weist, lässt schon die Begründung aus der Feder der Generaldirektion für Gesundheit erahnen. Von den Problemen, die das Gesetz lösen soll, werden an erster Stelle: „Hindernisse und Verzerrungen beim Marktzugang“ für Medikamente genannt. Im Vordergrund stehen also die Interessen der Hersteller – und nicht die der Kranken, die gute Arzneimittel brauchen. Doch was hat es mit diesen angeblichen „Verzerrungen“ überhaupt auf sich?

Doppelstandards?

Das vordergründige Argument der Industrie, das die Kommission willig aufgegriffen hat, ist, dass die jeweiligen nationalen HTA-Agenturen[5] beim gleichen Wirkstoff durchaus auch mal zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Doch dafür gibt es nachvollziehbare Gründe.

In England z.B. gibt es eine klare finanzielle Grenze: Der Zugewinn eines gesunden Lebensjahres darf maximal Mehrkosten von 30.000 £ verursachen. Senkt der Hersteller den Preis nicht, darf das Medikament im National Health Service nicht verschrieben werden. Gegenwärtig wird sogar debattiert, die Grenze auf 15.000 £ zu senken.[6] In Deutschland gibt es ein solche Einschränkung überhaupt nicht.

In Schweden werden für die Bewertung regelmäßig nur die (immer unvollständigen) Studienveröffentlichungen in medizinischen Journalen herangezogen. Der Schwedische Rechnungshof kritisiert zudem die zahlreichen Interessenkonflikte der an der Arzneimittelzulassung und -bewertung beteiligten Behörden.[7] In Deutschland werden dagegen umfangreiche Unterlagen eingefordert: „Vorzulegen sind Studienberichte einschließlich Studienprotokollen zu Zulassungsstudien sowie alle im Anwendungsgebiet durchgeführten Studien, die der Zulassungsbehörde übermittelt worden sind.“ [8] Für die MitarbeiterInnen des IQWiG, die die wissenschaftliche Bewertung der Herstellerdossiers durchführen, gelten strenge Regeln für Interessenkonflikte.

Zentralisierung

Kern des Gesetzentwurfs ist ein zentralisiertes europäisches Bewertungsverfahren für neue Arzneimittel. Über deren Nutzen soll ein EU-Gremium mit Vertretern nationaler Behörden entscheiden, und das per einfacher Mehrheit. Das Ergebnis der Bewertung ist dann für alle Mitgliedsstaaten bindend. Allerdings behält sich die EU-Kommission ein Vetorecht vor. Dann muss der Hersteller noch mal angehört werden. Er erhält also eine zweite Chance auf eine bessere Bewertung. Dass die Entscheidung zu industriefreundlich und die Kommission deshalb ein Veto einlegen könnte, ist nicht vorgesehen.

Verpflichtend notwendig?

Ungeachtet massiver Kritik sieht der Gesetzentwurf eine verpflichtende EU-Nutzenbewertung aller neuen Medikamente und die Übernahme dieser Entscheidungen auf nationaler Ebene vor. Die EU-Kommission schreckt dabei selbst vor manipulativen Äußerungen nicht zurück. So kann man in der Pressemitteilung anlässlich der Vorstellung des Entwurfs lesen: „Sehr große Unterstützung findet diese Zusammenarbeit auch bei den Interessenträgern und den Bürgerinnen und Bürgern, die sich an der öffentlichen Konsultation der Kommission beteiligt haben: Fast alle (98 %) erkennen den Nutzen der HTA an, und 87 % befürworten eine Fortsetzung der EU-weiten Zusammenarbeit bei der HTA über 2020 hinaus.“ [9] Das sind die einzigen Zahlen, die genannt werden. Dabei stammten erstens über die Hälfte der Einreichungen bei der Konsultation aus der Pharmaindustrie und zweitens hatte sich trotzdem die Mehrheit gegen das von der Kommission gewählte Modell ausgesprochen.

Auch an internen Warnungen hatte es nicht gefehlt. Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der EU-Kommission soll Überregulierung verhindern. Er hat die Ideen der Generaldirektion für Gesundheit gleich zweimal beanstandet und Nachbesserungen verlangt: Es sei nicht überzeugend dargelegt worden, warum eine zentralisierte einheitliche Bewertung der beste Weg sei, die Versorgung mit Arzneimitteln in der EU zu verbessern.[10]

Was ist Nutzen?

Eine wichtige Ursache für unterschiedliche Ergebnisse der nationalen Bewertungen sind die Kriterien für den Nutzen. Reicht es für ein Diabetesmedikament aus, dass es den Blutzucker senkt? Oder muss gezeigt werden, dass die Risiken der Erkrankung sinken – PatientInnen also tatsächlich seltener einen Herzinfarkt bekommen, weniger Amputationen notwendig werden usw. (siehe auch Kasten). Die EU-Kommission hat in ihren Papieren zur Vorbereitung des Gesetzgebungsverfahrens genau so ein Beispiel verwendet, um vermeintlich unverständliche unterschiedliche Bewertungen zwischen Frankreich und Deutschland gegenüber Großbritannien und Schweden zu belegen. Sie spricht nur vage von „unterschiedlichen Anforderungen an die Daten“.[11] Dabei ist der Grund für die unterschiedlichen Bewertungen schlicht, dass sich Frankreich und Deutschland für tatsächlich patientenrelevante Verbesserungen interessieren, in den anderen Ländern aber die Blutzuckersenkung als Kriterium ausreicht.

Außerdem werden hier Äpfel mit Birnen verglichen: In Deutschland kann ein Medikament trotz fehlenden Zusatznutzens weiter verschrieben werden, während eine negative Bewertung in anderen Ländern zum Ausschluss aus der Erstattung führt.

Diese wichtigen Unterschiede adressiert der Gesetzentwurf nicht. Er bleibt absolut vage, welche Kriterien für die Nutzenbewertung gelten sollen. Und es steht zu befürchten, dass am Ende ein fauler Kompromiss stehen wird. Zum Schaden der Kranken, denn die bloße Verbesserung von Laborwerten ist noch lange keine Garantie dafür, dass Menschen gesund werden. Das Diabetesmedikament Rosiglitazon sollte ein warnendes Beispiel sein: Der Wirkstoff senkte effektiv den Blutzucker. Aber statt Erkrankungen zu verhindern, führte er zu 100.000 zusätzlichen Herzinfarkten, bevor er nach zehn Jahren verboten wurde.[12]

Nichts genaues weiß man

Welche Belege die Hersteller im Rahmen der Nutzenbewertung vorweisen müssen, will die Kommission selbst festlegen – aber erst, nachdem das Gesetz verabschiedet ist. EU-Parlament und der Rat sollen also eine Black Box verabschieden. Das ist wirklich ziemlich starker Tobak und wäre ein extremer Rückschritt zu gesetzlich präzise fixierten Verfahren wie in Deutschland (siehe Kasten) und einigen anderen Mitgliedsstaaten.

Vorschnelle Bewertung

Nach den Vorstellungen der Kommission soll die Nutzenbewertung zum Zeitpunkt der Zulassung durch die EMA bereits abgeschlossen sein. Derzeit beginnen die Bewertungen des therapeutischen Mehrwerts regelmäßig mit der Zulassung. Und das ist auch sinnvoll. Denn bis zum Tag der Zulassung steht die genaue Indikation noch nicht fest. Oft weicht die EMA von den Wünschen des Herstellers ab und fasst die Anwendungsbereiche enger. Was genau soll man also vor der Zulassung bewerten? Ein früherer Beginn der Bewertung bedeutet auch, dass noch weniger klinische Studien abgeschlossen sind und die Ergebnisse damit noch unsicherer sind. Das ist keineswegs ein theoretisches Problem, denn die EMA lässt Medikamente oft schon zu, wenn sich in laufenden Studien ein positiver Trend zeigt.[13] Außerdem: Wenn die EMA die Zulassung verweigert, ist die bereits durchgeführte Nutzenbewertung sinnlos.

Den wahren Grund für die geforderten Schnellschüsse in der Nutzenbewertung kann man in den Papieren der Kommission finden. Da wird vorgerechnet, dass jeder Monat, den ein Medikament früher in die Erstattung kommt, 130 Mio. € Mehreinnahmen für den Hersteller bedeutet.[14]

Einfluss der Kommission

In vielen Teilen bleibt der Gesetzentwurf vage. Er wimmelt von Klauseln, die der EU-Kommission das Recht geben, Einzelheiten des Verfahrens nach der Verabschiedung der Verordnung selbst festzulegen. Sie bestimmt, welche „Interessenträger“ im Laufe der Bewertung gehört werden und sie erhält ein Kommentierungsrecht während des laufenden Verfahrens. Die EU-Kommission besitzt außerdem ein Vetorecht gegen die Entscheidungen des Bewertungsgremiums. Dann muss der Hersteller noch einmal angehört werden. Sollte das Bewertungsgremium auch im zweiten Anlauf zu keiner der Kommission genehmen Meinung gelangen, gibt es keine EU-weite Bewertung.

Transparenz: Fehlanzeige

Ein weiterer Schwachpunkt des Gesetzentwurfs ist die fehlende Transparenz des Verfahrens, und es bleibt unklar, wieviel von dem Bewertungsbericht bekannt wird. Sicher ist schon jetzt, dass „alle sensiblen Geschäftsdaten aus dem genehmigten Bericht […] gestrichen werden“ [3] und dass eine Veröffentlichung erst nach Abschluss des Verfahrens stattfindet. Das steht in klarem Gegensatz zur Transparenz des deutschen Verfahrens (siehe Kasten).

Reaktionen

Viele ExpertInnen üben massive Kritik an dem Gesetzentwurf. So schreiben das Deutsche Netzwerk für evidenzbasierte Medizin und HTA.de in einer gemeinsamen Stellungnahme: „[Es werden] durch Wirtschaftsinteressen geprägte Bewertungen durch die EU-Kommission autorisiert. […] Die EU-Kommission behält sich weitreichende Möglichkeiten der Einflussnahme vor. So will sie etwa methodische und prozessbezogene Vorgehensweisen per Rechtsverordnung festlegen und somit Einfluss auf die Bewertungsmethodik nehmen. […] Es fehlt beispielsweise eine Verpflichtung der Industrie zur Bereitstellung einer vollständigen Datengrundlage, die auch unpublizierte Daten umfasst.“ [15]

Der deutsche Bundestag beschloss am 22.3.2018 einstimmig eine Subsidaritätsrüge gegenüber der EU wegen Verletzung des Lissabon-Vertrags. Der Verordnungsentwurf greife „in die rechtlich geschützte Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und medizinischen Versorgung“ ein.[16] Auch Polen, Frankreich und Tschechien erteilten der EU-Kommission eine Rüge. Hätten acht oder mehr Länder protestiert, hätte ein neuer Gesetzentwurf geschrieben werden müssen. Andererseits haben bei der endgültigen Entscheidung über das Gesetz vier Mitgliedsstaaten eine Sperrminorität, die die EU-Verordnung endgültig zu Fall bringen würde.

Sand in die Augen

Mit einem Trick versucht der Gesetzentwurf den Eindruck zu erwecken, dass die im Lissabon-Vertrag der EU garantierte nationale Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung nicht angetastet wird. So soll „nur“ die wissenschaftliche Bewertung zentralisiert werden, die „Bewertung der nichtklinischen (z. B. wirtschaftlichen, sozialen und ethischen) Aspekte einer Gesundheitstechnologie wie auch die Festlegung von Preisen und Erstattungssätzen bleibt weiterhin Sache der einzelnen EU-Mitgliedstaaten.“ [7]

Das ist eine künstliche Trennung. Die Bundesärztekammer merkt in ihrer Stellungnahme dazu an: „Methodisch ist die Trennung in klinische und nichtklinische Dimensionen artifiziell und verkennt, dass die Durchführung eines HTAs bereits zu Beginn ein Gesamtkonzept erfordert, aus dem hervorgehen sollte, auf welche Dimensionen sich die Nutzenbewertung erstrecken wird. Dies bestimmt maßgeblich den Umfang und die Inhalte der durchzuführenden Literatur- bzw. Evidenzrecherchen. […] Auch die Zuordnung, welche Aspekte des Nutzens rein ‚klinisch‘ sind und welche z. B. zur ethischen Kategorie zählen sollen und gesondert zu betrachten wären, ist bei weitem nicht so trennscharf möglich, wie es im Kommissionspapier unterstellt wird.“[17]

… und stattdessen?

Die Bewertung des tatsächlichen Nutzens von Arzneimitteln für PatientInnen ist eine gute Sache. Sie schafft für Kranke und VerschreiberInnen mehr Klarheit, was von den Neuerungen zu erwarten ist und was nicht. Deshalb ist auch eine europäische Zusammenarbeit sinnvoll. Es kommt aber sehr auf das „wie“ an. Es gibt bereits seit Jahren durch EUnetHTA eine freiwillige Zusammenarbeit der Beteiligten aus praktisch allen EU-Mitgliedsstaaten, die auch durchaus schon zu Verbesserungen der nationalen Bewertungsverfahren geführt hat.

Allerdings krankt EUnetHTA an mehreren Problemen: Die Finanzierung stand stets auf wackeligen Beinen und es gab Vorschläge der Kommission, die Arbeit ausgerechnet durch die Beratung der Industrie bei der Entwicklung von neuen Wirkstoffen zu finanzieren. Wie soll da die Unabhängigkeit gewahrt bleiben?

Zwischen den Agenturen in reicheren Mitgliedsstaaten mit hunderten von MitarbeiterInnen und dem Rest von Europa klafft eine nur schwer zu überbrückende Lücke: Denn je höher die wissenschaftlichen Anforderungen an die Bewertung sind, um so arbeitsintensiver wird das Ganze – für kleine Agenturen eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Schließlich gibt es bei EUnetHTA ein Problem mit Interessenkonflikten, denn die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Mitwirkenden sind keineswegs einheitlich und bei vielen Treffen sitzt die Industrie mit im Boot.

Es käme also erst einmal darauf an, EUnetHTA eine solide Finanzierungsbasis zu bieten und für Unabhängigkeit von der Industrie zu sorgen. Das würde eine konstruktive europäische Zusammenarbeit bei der Bewertung von Arzneimittel fördern. Warum solche Ergebnisse dann allerdings allen Mitgliedsstaaten aufgezwungen werden sollen, das weiß die Kommission allein – Wissenschaft lebt von der Überprüfbarkeit ihrer Ergebnisse.

Realpolitik

Jetzt steht aber erst einmal die Debatte über den Verordnungsentwurf im EU-Parlament an und dann eine Entscheidung des Europäischen Rats. Wir werden die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2018, S. 1

Bild: Berlaymont, Sitz der EU-Kommission in Brüssel © Jörg Schaaber

[1] “Continued collaboration on how we introduce these new technologies into our healthcare systems will be key. HTA is an important part of that process, informing health care decision makers about the relative value of health technologies.” EFPIA (2018) EFPIA views Commission’s proposals on Health Technology Assessment (HTA) as positive step. 31 Jan.

[2] Pharma-Brief (2016) Gleichschaltung geplant. Nr. 8, S. 5

[3] Eine Verordnung hat unmittelbar EU-weit Gesetzeskraft. Dagegen muss eine EU-Richtlinie in nationale Gesetze umgesetzt werden, wodurch ein gewisser Spielraum entsteht. Im weiteren Text wird EU-Verordnung und Gesetz synonym benutzt.

[4] European Commission (2018) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU. COM(2018) 51 final http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52018PC0051

[5] Health Technology Asssessment (HTA), die Bewertung von Gesundheitstechnologien

[6] O’Dowd A (2018) New drugs: patient hope or harm? BMJ; 360, p k1373

[7] Swedish National Audit Office (2016) Safe and effective medicines – how does central government deal with the influence of the pharmaceutical industry? RiR 2016:9

[8] G-BA (2013) Format und Gliederung des Dossiers, einzureichende Unterlagen, Vorgaben für technische Standards. www.g-ba.de/downloads/17-98-3518/2013-04-18_Anl2_1_Erstellung-Einreichung-Dossier.pdf [Zugriff 29.4.2018]

[9] Europäische Kommission (2018) Bewertung von Gesundheitstechnologien in der EU: Kommission schlägt verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten vor Pressemitteilung 31. Jan. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_de.htm [Zugriff 29.4.2018]

[10] https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/2018_ia_rsbopinion_en.pdf [Zugriff 29.4.2018]

[11] European Commission (2016) Inception Impact Assessment HTA http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_sante_144_health_technology_assessments_en.pdf [Zugriff 29.4.2018]

[12] Pharma-Brief (2010) Absturz überfällig. Rosiglitazon verboten, Nr. 8, S. 7

[13] Pharma-Brief (2017) Viel Lärm um nichts? Streit um Brustkrebsmedikament. Nr. 4, S. 4

[14] European Commission (2018) Impact Assessment. Strengthening of the EU Cooperation on Health Technology Assessment (HTA). SWD(2018) 41 final https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/2018_ia_final_en.pdf

[15] DNEbM und HTA.de (2018) Harmonisierung um jeden Preis? Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung geht vor Binnenmarkt und Profitinteresse. Gemeinsame Stellungnahme 14. April. www.ebm-netzwerk.de/aktuelles/news2018-03-14 [Zugriff 1.5.2018]

[16] Deutscher Bundestag (2018) Drucksache 19/1296. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/012/1901296.pdf

[17] BÄK (2018) Zum Vorhaben der EU-Kommission zur Zentralisierung medizinischer Nutzenbewertungen (HTA) Fachliche Einschätzung der Bundesärztekammer vom 20.04.2018 www.bundesaerztekammer.de/aerzte/qualitaetssicherung/health-technology-assessment/einschaetzung [Zugriff 1.5.2018]

Wichtige Ziele fehlen

EU Forschungsprogramm mit Mängeln

Die Ausrichtung der Europäischen Forschung läuft Gefahr, sozialen Herausforderungen nicht gerecht zu werden. Stattdessen könnten kommerzielle Interessen die Oberhand gewinnen. Das befürchten viele Organisationen der Zivilgesellschaft, nachdem die Europäische Kommission ihr Konzept für ein neues Forschungsrahmenprogramm veröffentlicht hat.

Unter dem Titel Horizon Europe sollen die europäischen Forschungsaktivitäten für den Zeitraum 2021 bis 2027 gefördert werden.[1] Die Europäische Kommission setzt dafür ein Budget von knapp 100 Milliarden € an. In einem 4-seitigen Konzeptpapier skizziert sie die Eckpunkte ihrer Strategie. Prinzipiell möchte man zwei Ziele erreichen: Wissenschaft und Technologie innerhalb der EU ausbauen sowie die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie stärken.

Ein European Innovation Council soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ideen zur Marktreife zu entwickeln. Auch thematische Schwerpunkte sollen in einem breiten Diskussionsprozess festgelegt werden. Als mögliche Themen nennt die Kommission den Kampf gegen Krebs, sauberen Transport oder plastikfreie Meere. Unter dem Schlagwort Open Science soll außerdem der freie Zugang zu Forschungsergebnissen konsequenter gefördert werden als es beim derzeitigen Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 der Fall ist: Open Access Publikationen sowie die Offenlegung von Daten sollen verpflichtend werden. Die Aktivitäten werden in drei so genannten Säulen zusammengefasst: Open Science (25,8 Mrd. €), Open Innovation (13,5 Mrd. €) und “Global Challenges und Industrial Competitiveness” (52,7 Mrd. €).

Offener Brief

Besonders die Säule “Global Challenges und Industrial Competitiveness” stößt auf starke Kritik. Wenn gesellschaftliche Herausforderungen und Stärkung der Industrie als ein gemeinsames Ziel benannt werden, verschleiert das starke Interessenkonflikte. Das kritisiert die Pharma-Kampagne gemeinsam mit vielen anderen europäischen NGOs in einem offenen Brief an die EU Kommission.[2]

Besser wäre es, eine eigenständige Budgetlinie für globale Herausforderungen festzulegen, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und dem Pariser Klimaabkommen orientiert. Ziel muss sein, Alternativen zum bisherigen Fokus auf Wachstum und Konsum zu entwickeln.

Ebenso vermissen die Unterzeichner des Briefs an die Europäische Kommission ein klares Bekenntnis, die öffentliche Förderung an Bedingungen zu knüpfen. Es muss sichergestellt werden, dass die Produkte aus öffentlich finanzierter Forschung auch größtmögliche Nutzung erfahren und vielen Menschen zugänglich sind (“public return on public investment”).

Mit ihrem Konzept hat die Kommission den Gestaltungsprozess für das Rahmenprogramm eröffnet, der in den kommenden Monaten in vielen parlamentarischen und außerparlamentarischen Foren geführt wird. Die BUKO Pharma-Kampagne wird sich hier weiterhin einbringen. (CW)

Artikel aus dem Pharma-Brief 4-5/2018, S. 5

[1] https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

WHO öffnet Schleusen für private Einflussnahme

Judith Richter über Ursachen und Folgen

Im Mai 2016 haben die Mitgliedsstaaten der WHO eine Entscheidung getroffen, die weitreichende Konsequenzen für die Weltgesundheit hat: Als Herzstück der WHO-Reform wurde das Rahmenwerk zum Umgang mit nicht-staatlichen Akteuren (FENSA[1]) verabschiedet. Und zwar trotz zahlreicher Warnungen, dass diese mangelhaften Regeln den Einfluss von Unternehmen und philanthropischen Stiftungen auf die WHO verstärken würden.

Die Führung der WHO ignorierte wiederholte Aufforderungen von Mitgliedsstaaten, für adäquate Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Interessenkonflikten zu sorgen. Sämtliche Warnungen, dass dem WHO-Rahmenwerk zur Beziehung mit nicht-staatlichen Akteuren ein falsches Verständnis von Interessenskonflikten zugrunde liege, wurden in den Wind geschlagen.[2] [3]

Außerdem gab es keine angemessene öffentliche Debatte über die Tatsache, dass FENSA eine neues Regelwerk für offizielle WHO-Beziehungen beinhaltet: Eine Änderung der Terminologie kombiniert mit der Einführung eines angeblich übergeordneten Prinzips der Einbindung aller Akteure (principle of inclusiveness) hat die jahrelange Lobbyarbeit von Unternehmen und großen Förderstiftungen mit einem Schlag legitimiert: Quasi automatisch wurden sie als nicht-staatliche Akteure in „offizieller Beziehung“ mit der WHO anerkannt.

Die Bill und Melinda Gates Stiftung war eine der ersten Organisationen, die von den neuen Bedingungen profitierte. Im Januar 2017 erhielt sie den Status als „non-State actor in offizieller Beziehung mit der WHO“ Kaum drei Jahre zuvor hatte ein hoher Berater der Rockefeller Stiftung die Erwartungen der großen Stiftungen unmissverständlich formuliert: „Wir wollen nicht bloß ein weiterer ‚nicht-staatlicher Akteur‘ sein […] Die UN und Regierungen müssen uns mit offenen Armen empfangen und günstige Rahmenbedingungen für Stiftungen einführen, sowohl national als auch über Grenzen hinweg.“[4]

Wirtschaftsverbände mussten länger warten, um als nicht-staatliche unternehmerische Akteure (BINSA [5]) Zugang zu den Führungsgremien der WHO zu gewinnen: 1982 hatte ein PR-Berater transnationalen Unternehmen geraten „wirksam“ die „regulatorische Stimmungslage“ bei der UN zu umgehen und „effektive Nicht-Regierungsorganisationen“ zu kreieren, die dann in allen nur möglichen UN-Organisationen offiziell Industrieinteressen vertreten könnten. Mit „Nicht-Regierungsorganisationen“ waren dabei Wirtschaftsverbände wie der Pharmaverband IFPMA gemeint. Dieser betrieb damals eine vehemente Lobbyarbeit und untergrub so die Arbeit der WHO an einem verbindlichen internationalen Arzneimittel-Kodex.[6]

1987 übernahm der Nestlé Geschäftsführer Helmut Maucher die Präsidentschaft der internationalen Handelskammer. In einem Artikel für die Financial Times unter dem Titel „Regieren durch Konsens“ sagte er: „Regierungen müssen verstehen, dass die Wirtschaft nicht nur ein weiterer Interessenverband ist, sondern eine Ressource, die ihnen helfen wird, die richtigen Regeln zu machen.“[6]

Falsche Definitionen

FENSA definiert sowohl individuelle als auch institutionelle Interessenskonflikte. Auf den ersten Blick scheinen sie den Definitionen zu ähneln, die derzeit die meisten Ärztekammern verwenden. Die meisten gehen auf eine Definition von Denis F. Thompson zurück, die das US- Institute of Medicine[7] unter dem Titel „Interessenkonflikte in der Arzneimittelforschung, Lehre und Praxis“ veröffentlichte.[8]

FENSA enthält auf den ersten Blick nur leicht veränderte Definitionen, die in Wirklichkeit aber das ganze Konzept verwässern: „Ein Interessenkonflikt entsteht in Situationen, die das Potenzial haben, sekundäre Interessen zu berühren (Eigeninteresse an einem Arbeitsergebnis der WHO in einem bestimmten Bereich) und damit die Unabhängigkeit oder Objektivität eines professionellen Urteils oder von Handlungen in Bezug auf das primäre Interesse (die Arbeit der WHO) in unangemessener Weise beeinflussen oder zumindest diesen Eindruck erwecken.“ (§ 22)

„Alle Institutionen haben vielfältige Interessen, was bedeutet, dass die WHO bei der Zusammenarbeit mit nicht-staatlichen Akteuren häufig mit einer Kombination aus konvergierenden und gegensätzlichen Interessen konfrontiert ist. Ein institutioneller Interessenkonflikt ist eine Situation, in der die primären Interessen der WHO, die sich aus ihrer Verfassung ergeben, möglicherweise durch den Interessenkonflikt eines nicht-staatlichen Akteurs unangemessen beeinflusst werden oder zumindest der Eindruck erweckt wird, dass er sich auf die Unabhängigkeit und Objektivität der Arbeit der WHO auswirkt […]“ (§ 24)

Diese Definitionen verwischen wichtige Differenzierungen. Darauf wurde schon bei der Weltgesundheitsversammlung 2014 hingewiesen als die Mitgliedsstaaten sich weigerten, den ersten Entwurf von FENSA zu verabschieden.

Bei einer WHO Fachtagung im Jahr 2015, die sich mit dem Umgang mit Interessenskonflikten bei der Planung und Umsetzung von Ernährungsprogrammen auf Länderebene auseinandersetzte, äußerten Experten sich besorgt über ein irreführendes Hintergrundpapier dieser WHO Tagung. Unter anderem vermischte es das FENSA Konzept und Thompsons Konzept zu Interessenkonflikten von 1993.

Die Diskussion zeigte, dass die allgemeinen Definitionen von Interessenkonflikten nicht präzise genug waren. Experten rieten daher „auf andere existierende Definitionen zurückzugreifen“. Die spezifischen Definitionen von Interessenkonflikten entsprächen „nicht dem Standard der Rechtspraxis“.[9]

Der vieldeutige Begriff „vested interest“ sollte nicht in Analysen von Interessenkonflikten verwendet werden, sondern durch Begriffe wie „finanzielle“ oder „persönliche Interessenkonflikte“ ersetzt werden, die innerhalb einer Person oder Organisation auftreten und nicht Konflikte alle Art zwischen verschiedenen Akteuren. Eine Unterscheidung, die von der Juraprofessorin Ann Peters in einer Analyse von 2012 vorgeschlagen wurde, die Interessenkonflikte in der globalen Governance thematisierte.[10]

Warum klammert sich die WHO an fragwürdige Definitionen?

Das fragt man sich wirklich. Hätte die Führung der WHO sich auf die relativ simple Definition institutioneller Interessenkonflikte der IoM berufen, hätte sie argumentieren können, dass die WHO ihre wesentlichen institutionellen Interessenkonflikte – verursacht durch die Abhängigkeit von „freiwilliger“ Finanzierung – nicht lösen könne, solange Mitgliedsstaaten sich weigerten, ihre seit Jahren unverändert niedrigen Beiträge anzuheben.

Anstatt auf „zahlreiche Interessen“ von „allen Institutionen“ und Kombinationen von „übereinstimmenden“ und „gegensätzlichen Interessen“ zu verweisen, hätte die WHO-Führung konstruktiven Vorschlägen folgen können, die bei der Auseinandersetzung um FENSA gemacht wurden. Dann hätte sie z.B. die Ausführungen von Ann Peters beachtet. Die Professorin empfiehlt, dass Konzepte zu Interessenkonflikten, um rechtlich aussagekräftig zu sein, auch auf Loyalitätskonflikte Bezug nehmen sollten – also auf Konflikte, die durch divergierende Rollen ausgelöst werden oder durch Akteure, die „zwei Herren dienen“, die gegensätzliche Mandate haben. Die WHO hätte auch festgestellt, dass der Rechtsprofessor Marc Rodwin bereits 1993 so ein Konzept in seinem Buch Medizin, Geld und Moral vorschlug und es seither weiter präzisiert hat.

Die zentrale Frage heute ist: Gibt es Hoffnung, dass der neue Generaldirektor der WHO problematische Konzepte in FENSA korrigieren wird? Macht er sich als ein aus Afrika stammender Generaldirektor Gedanken darüber, dass die Bevölkerung seines Kontinents möglicherweise nicht von einem Entwicklungsmuster profitieren wird, das „freiwillige“ Finanzierung und private Investitionen anpreist? Und darüber, dass im Gegenzug der Einfluss von Konzernen oder der von superreichen Unternehmen gegründeten Stiftungen ausgedehnt wird – sei es in globalen „Partnerschaften mit multiplen Interessenvertretern“ (Stakeholder) oder ganz direkt am Tisch derer, die Politik machen.

Was kann man tun?

Die Verabschiedung der FENSA-Politik hat auch den Diskurs über „Partnerschaften“ neu belebt, die schon in der frühen Phase der WHO Reform kritisch hinterfragt wurden. 2011 schenkten die Mitgliedsstaaten der WHO der Zivilgesellschaft Gehör, als sie Kritik an den Begriffen „Interessenvertreter“ und „Partnerschaft“ äußerte, weil diese Terminologie grundlegende Unterschiede zwischen den Akteuren verschleiert. Damals weigerten sich die Mitgliedsstaaten, ein „Multi-Stakeholder“ Weltgesundheitsforum zu gründen, dem die Generaldirektorin Dr. Margaret Chan bereits zugestimmt hatte. Sie forderten Schutzmaßnahmen, die klar unterscheiden sollten zwischen Akteuren aus dem privaten Sektor und anderen Akteuren.

FENSA ist das Ergebnis dieser Debatte. Es birgt die Gefahr, dass es den Weg ebnet für eine Zunahme schädlicher Verstrickungen, anstatt für ein angemessenes Verhältnis zwischen der WHO, Akteuren aus der Wirtschaft (BINSAs) und Stiftungen zu sorgen.

Eine Überprüfung von FENSA ist vorgesehen. Aber sie wird viel zu spät kommen, um noch verhindern zu können, dass das Konzept von Interessenkonflikten bzw. Strategien zu deren weltweiter Regulierung ausgehöhlt werden.

SOS

Das Schiff der globalen Gesundheit wird mehr denn je gelenkt von denen, die jetzt auf ihr Recht auf „Einbindung“ als besonders wertvolle „Stakeholder“ pochen können. Sagen Sie „Nein“ zur „Stakeholderisierung“ von öffentlichen Foren und Diskursen und drängen sie auf sofortige Korrektur der WHO-Konzepte zu Interessenskonflikten.

Judith Richter ist Sozialwissenschaftlerin (PhD Soc.) und Apothekerin und forscht zu Regulierung von multinationalen Firmen und demokratischer Regierungsführung. Eine englische Vorversion wurde auf der Mezis-Tagung am 15.9.2017 in Berlin als Poster präsentiert.

https://mezis.de/wp-content/uploads/2017/09/JR_2017_09_Mayday_WHO_CoI-FINAL.pdf

Übersetzung: Antonia Wellmann

Artikel aus dem Pharma-Brief 1/2018, S. 1

[1] FENSA: Framework for engagement with non-state actors www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/en/

[2] Richter J (2014) Time to debate WHO’s understanding of conflict of interests. BMJ www.bmj.com/content/348/bmj.g3351/rr

[3] Richter J (2017) Comments on Draft Approach for the prevention and management of conflicts of interest in the policy development and implementation of nutrition programmes at country level. WHO online consultation, 29 Oct www.who.int/nutrition/consultation-doi/judith_richter.pdf

[4] Martens J and Seitz K (2015) Philanthropic power and development. Who shapes the agenda? Aachen/Berlin/Bonn/New York: Brot für die Welt u.a.

[5] BINSA: Business interest non-state actor. Dieser von Judith Richter geprägte Begriff soll der besseren Unterscheidung der unterschiedlichen Interessen von kommerziellen nichtstaatlichen Akteuren und denjenigen, die das Allgemeinwohl vertreten (PINSA: Public interest non-state actor), deutlich machen.

[6] Zitiert in: Richter J (2001) Holding corporations accountable. London: Zed Books

[7] Seit 2015 National Academy of Medicine (NAM)

[8] http://nationalacademies.org/hmd/activities/workforce/conflictofinterest.aspx

[9] WHO (2016) Addressing and managing conflicts of interest in the planning and delivery of nutrition programmes at country level. www.who.int/nutrition/publications/COI-report/en/

[10] Siehe Fußnote 9, p 4-6

Wenn Autoren lügen

Doppelveröffentlichungen verfälschen Wissenschaft

Wenn Autoren dieselbe Studie zweimal veröffentlichen, aber den Eindruck erwecken es handele sich um verschiedene Forschungsarbeiten, führt das zu falschen Schlussfolgerungen über den Nutzen der untersuchten Arzneimittel. Drei spanische Autoren kamen einem größeren Betrug auf die Spur.[1]

Luis Carlos Saiz und Kollegen aus Pamplona starteten 2015 eine systematische Übersichtsarbeit zu Blutdrucksenkern. Dabei fiel ihnen auf, dass acht klinische Studien, die alle denselben Hauptautor hatten, große Ähnlichkeiten aufwiesen. Nachfragen beim Autor verstärkten den Verdacht, dass gemogelt worden war. Um Klarheit zu bekommen, fragten die drei bei den Herausgebern der Zeitschriften nach. Schließlich kam heraus, dass es sich in Wirklichkeit nicht um acht, sondern nur um zwei Studien handelte. Eine schwerwiegende Angelegenheit, weil in allen Artikeln ein Vorteil für das neue Medikament reklamiert worden war. Immerhin hatte die investigative Arbeit von Saiz und Kollegen ein Nachspiel: Außer den beiden Erstveröffentlichungen wurden alle anderen Artikel inzwischen von den Zeitschriften zurückgezogen.

Wer einmal lügt …

Das International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) warnt, dass „die Gültigkeit früherer Veröffentlichungen eines Autors, der des Betruges überführt wurde, nicht mehr vorausgesetzt werden kann.“ Diese Annahme veranlasste die drei Spanier, andere Publikationen unter die Lupe zu nehmen. Sie fanden weitere 121 Veröffentlichungen desselben Verfassers. Bei 78 Artikeln war er der Hauptautor, davon waren die Hälfte (39) der Doppelveröffentlichung verdächtig. Dagegen waren die 53 Veröffentlichungen, bei denen er nur Mitautor war, unverdächtig.

Tarnen und täuschen

Kriterium für die Identifizierung der Dubletten war eine große Zahl identischer Daten in den verschiedenen Artikeln. Hinter den 39 Veröffentlichungen steckten nach Analyse von Saiz und Kollegen nur 15 klinische Studien. Neun waren zweimal, drei dreimal oder gar viermal unter verschiedenen Überschriften veröffentlicht worden.

Auch sonst wurde allerlei unternommen, um alten Wein in neue Schläuche zu gießen. Tabellen bekamen andere Titel und die grafischen Darstellungen der Ergebnisse waren unterschiedlich gestaltet. Meist vermied es der Autor, die anderen Veröffentlichungen zur selben Studie zu zitieren. Nirgends war ersichtlich, dass er dieselben Forschungsergebnisse mehrfach publiziert hatte.

Im Oktober 2015 schrieben Saiz und Kollegen die Herausgeber der 22 betroffenen Zeitschriften an. Die meisten reagierten zwar prompt mit einer Antwort. Zwei Drittel (64%) der Zeitschriften hatten jedoch auch zwei Jahre später noch keine endgültige Entscheidung über die inkriminierten Artikel getroffen. Nur vier Artikel wurden zurückgezogen. Fünf Veröffentlichungen wurden als Originalarbeiten identifiziert und fünf weitere hielten die Herausgeber für unterschiedlich genug, um nicht als Duplikat zu gelten. Bei vier anderen Artikeln wird noch diskutiert, ob sie zurückgezogen oder korrigiert werden. Nach zwei Jahren bleiben also immer noch 21 zweifelhafte Studienpublikationen übrig, wo der Ausgang völlig offen ist.

Die Wissenschaftler aus Pamplona kritisieren, dass es zwar vom ICJME, dem Committee on Publication Ethics (COPE) und dem Council of Science Editors (CSE) klare Regeln zum Umgang mit gefälschten Publikationen gibt, aber keine Fristen existieren. Das führt dazu, dass irreführende Artikel noch jahrelang den wissenschaftlichen Diskurs beeinflussen. Die meisten der fraglichen Veröffentlichungen wurden mehr als zehnmal in anderen Artikeln zitiert, einige über 50-mal. Die spanischen Autoren fordern deshalb auch klare Fristen zum Rückzug von offensichtlichen Fälschungen.

Alle beanstandeten Veröffentlichungen hatten ein Thema: Diabetes. Gerade auf diesem Forschungsgebiet zeigt sich eine hohe Konzentration auf wenige „Vielschreiber“. Holleman und KollegInnen identifizierten über einen Zeitraum von 20 Jahren 991 klinische Studien zu blutzuckersenkenden Medikamenten.[2] An den 3.782 Veröffentlichungen zu diesen Studien wirkten insgesamt 13.592 AutorInnen mit. Aber gerade einmal 110 schrieben an einem Drittel der Veröffentlichungen mit. Davon waren 44% Firmenangestellte und 56% WissenschaftlerInnen, die alle enge Beziehungen zur Pharmaindustrie pflegten.

Bleibt die beunruhigende Frage, ob AutorInnen, die eine Mehrfachveröffentlichung derselben Studie verschleiern, nicht vielleicht auch an anderen Stellen schummeln. Deshalb wäre die verpflichtende Veröffentlichung der Clinical Study Reports (CSR), die die vollständigen Ergebnisse enthalten, auch so wichtig. Die entsprechende EU-Verordnung sieht das für neu zugelassene Arzneimittel auch vor. Allerdings geschieht die Umsetzung zögerlich. Und ältere Studien bleiben eine Black Box, obwohl sie eine wichtige Basis für die ärztlichen Behandlungsempfehlungen sind. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 4-5/2018, S. 3

[1] Saiz LC et al (2018) When authors lie, readers cry and editors sigh. BMJ Evidence Based Medicine; 23, p 92

[2] Holleman F et al. (2015) Productivity of authors in the field of diabetes. BMJ; 350, p h2638

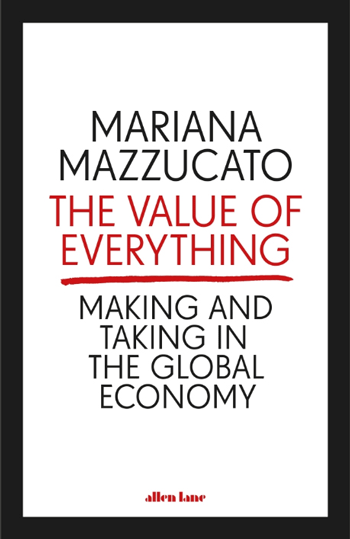

Welches Wachstum wollen wir?

Was ist Wohlstand? Und wie messen wir den Wert, den unsere Wirtschaft hervorbringt? Für die britische Ökonomin Mariana Mazzucato sind das grundlegende Fragen für die Gerechtigkeit in der Gesellschaft. In ihrem neusten Buch fordert sie deshalb eine Debatte über unser Verständnis von Wirtschaftswachstum – auch am Beispiel der Pharmaindustrie.

Das Buch beginnt mit einem Gang durch die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften. Die Autorin verdeutlicht dabei, wie die Wirtschaftstheoretiker sich über Jahrhunderte mit der Frage auseinandersetzen, was denn eigentlich „Wert“ bedeutet und was „Wohlstand“ schafft.

Sie beginnt mit der im 16. Jahrhundert entstandenen Theorie des Merkantilismus, der den Handel in den Mittelpunkt stellte, über die Physiokratie mit Grund und Boden als Quelle des Reichtums, bis zur klassischen Ökonomie mit dem Fokus auf Arbeitskraft.

Casino-Kapitalismus

Aktuell wichtige Messgröße für die Stärke eines Wirtschaftsraums ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Auch hier hat sich die Definition im Lauf der letzten Jahrzehnte verändert. Erst in den 1970er Jahren wurde der Finanzsektor in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) einbezogen. Mit Aufkommen des Casino-Kapitalismus verschwammen die Grenzen zwischen Handelsbanken (primäre Aufgabe: Geld bereitstellen) und Investmentbanken (primäres Ziel: Gewinnmaximierung). Gleichzeitig begann die Deregulierung der globalen Finanzmärkte. Infolge hat sich in den USA zwischen 1975 und 2015 das BIP verdreifacht und die Produktivität ist um 60% gestiegen. Die Reallöhne dagegen stagnierten oder sanken sogar.

Gleichzeitig hat sich die Schere zwischen arm und reich global noch weiter geöffnet: Der Besitz der 62 reichsten Menschen ist um 45% gewachsen, das Vermögen der unteren Hälfte der Weltbevölkerung um 38% gesunken.

Nach der heute gängigen Definition des BIP hat zwar die moderne Finanzindustrie enorme Werte geschaffen, gesamtgesellschaftlich jedoch keinen Wohlstand erzeugt. Das festzuhalten ist Mazzucato wichtig, denn „Wirtschaftswissenschaft ist im Kern eine Sozialwissenschaft“.

Pharmaindustrie

Neben der Finanzindustrie unterzieht die Autorin auch die Pharmaindustrie einer kritischen Prüfung. Aufhänger ist das Hepatitis-Medikament Harvoni ® (Sofosbuvir). Der Anbieter Gilead wurde wegen der hohen Preise stark kritisiert. Die Firma argumentiert mit einem “value-based pricing”: Das Medikament rette Leben und helfe, an anderer Stelle Kosten einzusparen. Dieser Wert rechtfertige den hohen Preis.

Mazzucato widerlegt diese Argumentation damit, dass nachgewiesenermaßen bei Medikamenten kein Zusammenhang zwischen Preis und therapeutischem Nutzen besteht. Zudem macht sie deutlich, dass Pharmaunternehmen das Konzept des value-based pricing ins Gegenteil verkehrt haben – es wurde nämlich ursprünglich in Großbritannien am NICE dazu entwickelt, das öffentliche Gesundheitsbudget sinnvoll einzusetzen und Kosten zu sparen.

Ebenso interessant sind Parallelen zur Entwicklung der Finanzindustrie. Die moderne biopharmazeutische Industrie geht auf umfangreiche Anschubfinanzierung der Grundlagenforschung durch die staatlichen US-amerikanischen National Institutes of Health zurück. Die darauf folgenden Firmengründungen gehen einher mit der Entstehung einer Risikokapital-Industrie, die enorme Börsenwerte erzeugt hat, obwohl nur wenige Biopharma-Firmen wirklich erfolgreich Produkte auf den Markt bringen konnten. Mazuccato sieht auch hier den Finanzmarkt als Hauptgewinner.

Staat muss steuern

Aus ihrer umfangreichen Analyse verschiedener Industriezweige leitet die Ökonomin verschiedene Maßnahmen ab, wie staatliches Eingreifen aussehen kann, etwa eine Finanztransaktionssteuer oder Beschränkungen beim Aktienrückkauf als Mittel der Steuervermeidung.

Diskussionswürdig ist der Vorschlag, staatliche Investmentbanken zu gründen, die sich klar definierten Zielen widmen (“mission oriented”). Als Vorbild nennt Mazzucato die Mond-Mission, die nicht das Ziel hatte, einen bestimmten Wirtschaftssektor zu unterstützen, sondern eben das Ziel, den Mond zu erreichen. Solche Ziele z.B. im Bereich Gesundheit könnten von öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsam erreicht werden mit Hilfe von zielgerichteten, langfristigen Risikoübernahmen – unter der Bedingung, dass beispielsweise Arzneimittelpreise die Risikoverteilung zwischen privat und öffentlich reflektieren. Mazzucato will mit ihrem Buch eine Debatte über die Frage anstoßen, welche Art von Wachstum wir wollen. Dabei solle es nicht um die Wachstumsrate gehen, sondern um die Wachstumsrichtung. Dazu kann dieses anschaulich geschriebene Buch einen wichtigen Beitrag leisten – auch wenn ihre Lösungsansätze wie beim Beispiel Pharma noch nicht konsequent ausgearbeitet sind.

Artikel aus dem Pharma-Brief 4-5/2018, S. 6

Bild: Cover von Mazzucato M (2018) The value of everything. Making and taking in the global economy. London: Allen Lane, 364 S., 15,99 £

Von wegen Durchbruch

Analyse von “Breakthrough Therapies” in den USA ernüchternd

Mit dem “Breakthrough Therapy Program” hatten die USA 2012 das vierte Programm für eine beschleunigte Arzneimittelzulassung verabschiedet. Aber stellen die auf diesem Weg zugelassenen Medikamente wirklich einen therapeutischen Fortschritt dar? Dieser Frage gingen drei Wissenschaftler der Yale University in den USA nach.[1]

Von 2013 bis 2017 wurden 46 Medikamente als “Breakthrough Therapy” zugelassen – als Therapien also, denen ein bedeutender medizinischer Durchbruch bescheinigt wird. Das sind viel mehr als erwartet. Die US-Behörde FDA hatte mit zwei solcher Zulassungen pro Jahr gerechnet.

Für die 46 Wirkstoffe wurden 89 klinische Studien eingereicht. Über die Hälfte der Zulassungen stützt sich also auf nur eine einzige Arzneimittelstudie. Und auch die Qualität der Studien lässt oft zu wünschen übrig. Denn gemessen wurden meist (78,3%) nur Surrogatendpunkte, also keine für die PatientInnen relevanten Ergebnisse wie eine längere Überlebensdauer, die Reduzierung von Krankheitssymptomen oder eine Verbesserung der Lebensqualität.

Datenlage mau

Für 41,3% der Medikamente gab es keine randomisierten Studien, weniger als die Hälfte waren verblindet. Beides ist eigentlich wissenschaftlicher Standard, um Verzerrungen zu vermeiden. Zum Teil wurden Vergleichsdaten aus älteren Studien herangezogen (historischer Vergleich) oder es wurde mit gar nichts verglichen. Letzteres war bei den 25 Krebsmedikamenten, die als potenzieller Durchbruch eingestuft wurden, auffällig häufig der Fall: Nur 10 dieser Mittel wurden gegen ein anderes Medikament oder gegen Placebo getestet.

Auch die PatientInnenzahl war in vielen Studien gering. Das betraf – wenig überraschend – besonders die Orphan Drugs gegen seltene Erkrankungen, die 30 der 46 Breakthrough Therapies ausmachten.

Evidenz unbefriedigend

Was die Sache noch schlimmer macht: Die Evidenz bleibt auch Jahre später noch immer unbefriedigend. Entweder weil bessere Daten gar nicht erst generiert werden, oder weil weitere Studien ergaben, dass sich die ursprünglichen Hoffnungen nicht erfüllen. Kim und Prasad hatten 2015 gezeigt, dass bei Krebsmedikamenten, die von 2008 bis 2012 auf Basis von Surrogaten zugelassen worden waren, vier Jahre später[2] bei der Hälfte klar war, dass sie keinen Überlebensvorteil bieten. Nur bei 14% der Medikamente bestätigten sich die Erwartungen und bei 36% war der Nutzen immer noch unklar.[3]

Bereits 2014 übten Wissenschaftler scharfe Kritik an dem Breakthrough Therapy Program.[4] Denn nach dem Start im Jahr 2013 wurden innerhalb von nur neun Monaten 27 Medikamente in das Beschleunigungsprogramm aufgenommen. Angesichts des bis dato üblichen Schnitts von jährlich 25 Zulassungen sei das aber „kein Hinweis auf eine plötzliche und dramatische Zunahme im Tempo der pharmazeutischen Innovation“, so Darrow und Kollegen. „Eine andere Interpretation für die schnelle Popularität dieses Programms ist, dass es den Anschein von Fortschritt erzeugt und gleichzeitig die Sichtbarkeit von vielversprechenden Produkten im frühen Entwicklungsstadium erhöht. Diese Arzneimittel bieten PatientInnen aber nicht häufiger einen großen Nutzen als das vor der Einführung des Gesetzes der Fall war. Die Zuordnung zur Breakthrough Therapy wird wahrscheinlich auch den öffentlichen Druck auf die FDA erhöhen, solche Produkte am Ende zuzulassen.“ (JS)

USA Beschleunigungsverfahren [5]

Accelerated approval (1992) Durch die Verwendung von Surrogatindikatoren statt harten klinischen Endpunkten können Studien schneller abgeschlossen und so die Zulassung beschleunigt werden.

Priority review (1992) Zulassungsentscheidung innerhalb von 6 statt 10 Monaten

Fast-track (1997) und Breakthrough therapy program (2012) erlauben eine kürzere Studiendauer. Das zweite Programm beinhaltet zusätzlich eine frühe Beratung des Herstellers durch leitende FDA-MitarbeiterInnen und intensive Unterstützung während des gesamten Zulassungsprozesses.

Artikel aus dem Pharma-Brief 8-9/2018, S.5

[1] Puthumana J et al. (2018) Clinical Trial Evidence Supporting FDA Approval of Drugs Granted Breakthrough Therapy Designation. JAMA; 320, p 301

[2] Im Median 4,4 Jahre nach Zulassung

[3] Kim C and Prasad V (2015) JAMA Int Med; 175, p 1992

[4] Darrow JJ et al. (2014) New FDA Breakthrough-Drug Category – Implications for Patients. N Engl J Med 370; p 1252

[5] Hwang TJ et al. (2017) The FDA’s Expedited Programs and Clinical Development Times for Novel Therapeutics, 2012-2016. JAMA; 318, p 2137

Verschleppte Warnungen

Frühe Warnzeichen bei Schweinegrippeimpfstoff ignoriert

Als 2009 weltweit die Schweinegrippe grassierte, empfahl die Weltgesundheitsorganisation Massenimpfungen. Die Entscheidung war stark umstritten, denn es hatte sich früh gezeigt, dass die Grippeepidemie damals eher milder verlief als in anderen Jahren.[1] Der Impfstoff Pandemrix®, der in vielen Ländern verwendet wurde, löste zudem bei manchen Menschen heftige Gegenreaktionen aus. Durch ein Gerichtsverfahren sind jetzt Dokumente öffentlich geworden, die kein gutes Licht auf den Umgang mit Risiken durch Hersteller und Behörden werfen.[2]

Die Bundesregierung hatte 2009 50 Millionen Dosen Pandemrix® geordert.[3] Der Impfstoff enthielt den Wirkverstärker AS03, dadurch konnte laut Hersteller GSK mit weniger Grippe-Antigen eine ähnliche Wirksamkeit erzeugt werden wie bei traditionell hergestellten Impfstoffen, die nur das Antigen enthalten. Der Vorteil: Der Impfstoff konnte wesentlich schneller hergestellt werden, denn die Produktion von Antigenen ist zeitraubend. Der Haken an der Sache: Die Verträglichkeit des Wirkverstärkers war nicht gut untersucht. Es gab schon früh den Verdacht, dass er überschießende Immunreaktionen auslösen könnte.[4] Auch Narkolepsie, also unkontrollierbare plötzliche Schlafattacken, wurden mit Pandemrix® in Verbindung gebracht.

Vorgeschichte

Schweden kam bereits 2010 zu dem Schluss, dass Pandemrix® in seltenen Fällen eine Narkolepsie auslösen kann und nahm die Impfempfehlung für diesen Wirkstoff zurück.[5] Basis war eine Untersuchung der Zulassungsbehörde, die sich auf Meldungen zu unerwünschten Wirkungen stützte.[6] Eine nachträgliche Analyse in Finnland ergab für Kinder zwischen 3 und 18 Jahren ein 12,7-fach erhöhtes Risiko an Narkolepsie zu erkranken, wenn sie mit Pandemrix® geimpft waren. Pro 16.000 Kindern trat ein zusätzlicher Fall an Narkolepsie auf.[7] Eine 2013 in England durchgeführte Analyse kam zu ähnlichen Ergebnissen. Beide Studien beschränkten sich auf den Zeitraum bis Ende 2010, also bevor die Medien in den Ländern über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Narkolepsie berichteten.

Im Zuge der Impfwelle 2009/2010 hatten die Behörden in Deutschland und England die Öffentlichkeit immer wieder beschwichtigt: Der Impfstoff mit Wirkverstärker habe keine höheren Risiken und sei gründlich getestet.[8],[2] Das entsprach aber nicht den Tatsachen. Weder war der Wirkverstärker ausreichend geprüft worden noch die tatsächlich verwendeten H1N1-Antigene. Die Zulassung beruhte auf einem nie eingesetzten Impfstoff gegen die Vogelgrippe. Die Antigene waren ohne weitere Überprüfung einfach ausgetauscht worden. Der Vogelgrippe-Impfstoff war an wenigen Gesunden getestet worden und dabei hatte sich gezeigt, dass der Impfstoff mit Wirkverstärker mehr unerwünschte Ereignisse auslöste als ein Produkt ohne diesen Zusatzstoff.[9]

Opfer klagt

Eine Frau aus Irland, die nach Pandemrix®-Impfung 2009 an Narkolepsie erkrankte, verklagte den Staat und den Hersteller GSK. Letztes Jahr erhielt das Gericht und damit auch die Klägerin die Sicherheitsberichte zum Impfstoff. Die Dokumente waren zwischen Dezember 2009 und März 2010 innerhalb der Firma im Umlauf und sind zumindest an die irische Kontrollbehörde geschickt worden. Der von der Klägerin hinzugezogene Experte, der angesehene Mediziner und Epidemiologe Tom Jefferson, sagte: „Als ich die Tabellen sah, bin ich beinah vom Stuhl gefallen. Jeder Verbraucher kann erkennen, was hier los ist.“[2] „Das Erstaunliche war, dass niemand die Daten ausgewertet hatte“, so Jefferson, obwohl die Zahl der unerwünschten Wirkungen und der verwendeten Impfdosen bekannt war.

GSK hatte bis Ende November 2009 bereits 1.138 Berichte über schwere unerwünschte Wirkungen (UAW) zu Pandemrix® erhalten. Bis März 2010 war die Zahl auf 5.069 angestiegen, das entspricht 72 schweren UAW pro einer Million Impfdosen. Das eigentlich Überraschende ist aber, dass das in einem anderen Land von GSK für andere Märkte hergestellte Arepanrix®, das ebenfalls den Wirkverstärker enthielt, deutlich seltener mit unerwünschten Wirkungen in Verbindung gebracht wurde: Schwere UAW waren bei Pandemrix® fünfmal so häufig. Die Zahlen von GSK sind allerdings insofern mit etwas Vorsicht zu genießen, weil GSK die Werte von Arepanrix® und einem Impfstoff ohne Wirkverstärker zusammengeworfen hat.

Das ändert nichts daran, dass bei der Firma und den Zulassungsbehörden die Alarmglocken hätten schrillen müssen, denn offensichtlich war Arepanrix® und erst recht der Impfstoff ohne Wirkverstärker viel besser verträglich. Eine mögliche Teilerklärung ist, dass bei dem in Dresden produzierten Pandemrix® möglicherweise bei der Produktion etwas schief gegangen ist. Nachfragen des BMJ beantwortete GSK mit Hinweis auf das laufende Gerichtsverfahren nicht.

Eine spannende Frage ist, warum weder die europäische Zulassungsbehörde EMA noch nationale Behörden etwas unternahmen (mit Ausnahme von Schweden), obwohl die Hersteller verpflichtet sind, Berichte über unerwünschte Wirkungen zeitnah mitzuteilen. Die europäische Behörde beschied dem BMJ: „Die EMA führt keine vergleichenden Nutzen-Risiko Bewertungen zwischen in der EU zugelassenen Produkten oder mit Produkten, die außerhalb der EU genehmigt sind, durch.“[2] Auf diese Aussage reagierte Tom Jefferson mit Unverständnis: „Was ist der Sinn von Pharmakovigilanz, wenn niemand etwas mit der Information anfängt? Es brauchte acht Jahre, dass diese Information durch wissenschaftliche Recherchen und Schadensersatzprozesse ans Licht kam. Ist das akzeptabel? Dass wir nur über einen Teil der Informationen verfügen, ist das unmittelbare Ergebnis von Geheimnistuerei, die keine gesundheitspolitische Maßnahme umgeben sollte.“

Peter Doshi, Autor des Berichts im BMJ, fragt am Schluss. „Welche unerwünschten Wirkungen sie auch immer verursacht haben, sie sind Impfstoffe der Vergangenheit. Aber die Ereignisse 2009-2010 werfen grundlegende Fragen zur Transparenz von Informationen auf. Wann haben die Gesundheitsbehörden die Pflicht, vor unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen zu warnen, die durch Pharmakovigilanz entdeckt wurden? Mit wie vielen Details sollte die Öffentlichkeit versorgt werden und sollte das aktiv oder nur auf Nachfrage erfolgen? Wenn sich Geschichte wiederholen sollte, hat die Öffentlichkeit ein Recht auf Wissen?“ (JS)

Die Zeche berappt der Steuerzahler

Auch kostenmäßig war Pandemrix ® eine schlechte Wahl, denn für den Wirkverstärker berechnete die Firma einen höheren Preis als für das eigentlich Antigen. In Deutschland waren nach Berechnungen des arznei-telegramms die Kosten für den Grippeimpfstoff 150 Mio. € höher als für einen Impfstoff ohne Wirkverstärker.[2] Ganz zu schweigen davon, dass am Ende große Mengen des Impfstoffs entsorgt werden mussten, denn während die Schweinegrippe grassierte, ließen sich nur Wenige impfen. Später wurde der Impfstoff nicht mehr benötigt, weil inzwischen andere Grippeviren im Umlauf waren. 2011 war außerdem die Haltbarkeit abgelaufen. Von den 34 Mio. Impfungen, die die Bundesrepublik eingekauft hatte, wurden 29 Millionen im Wert von einer Viertelmilliarde Euro vernichtet.[10]

Artikel aus dem Pharma-Brief 8-9/2018, S.3

[1] Pharma-Brief (2010) Grippe: Vorwürfe gegen die WHO. Nr. 1, S. 8

[2] Doshi P (2018) Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? BMJ; 362, p k3948

[3] arznei-telegramm (2009) H1N1: Fehleinschätzungen, Haftungsfreistellung und viel Geld; 40, S. 85

[4] arznei-telegramm (2009) Schweinegrippe: Alles im Griff?; 40, S. 77

[5] Miller E et al. (2013) Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009influenza vaccine: retrospective analysis. BMJ; 346, p f794

[6] Medical Products Agency (2011) Occurrence of narcolepsy with cataplexy among children and adolescents in relation to the H1N1 pandemic and Pandemrix vaccinations. Results of a case inventory study by the MPA in Sweden 2009-2010. www.lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2011/Fallinventeringsrapport_pandermrix_110630.pdf

[7] Nohynek H et al. (2012) AS03 Adjuvanted AH1N1 Vaccine Associated with an Abrupt Increase in the Incidence of Childhood Narcolepsy in Finland. doi.org/10.1371/journal.pone.0033536

[8] Hackenbroch V und Traufetter G (2009) Immun gegen die Impfung. Der Spiegel online. 19. Okt. www.spiegel.de/spiegel/a-655762-3.html

[9] arznei-telegramm (2009) Schweinegrippe: Alles im Griff? ; 40, S. 77

[10] arznei-telegramm (2011) Schweinegrippeimpfstoffe für eine viertel Milliarde Euro in den Müll; 42, S. 71

Ungesunder Handel

EU verhandelt mit Lateinamerika

Gleich drei internationale Abkommen sind derzeit in Arbeit: Eines mit Mercosur, dem gemeinsamen Markt Südamerikas (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay), sowie Neuverhandlungen von bestehenden Verträgen mit Mexiko und Chile. Die European Public Health Alliance (EPHA) hat die gesundheitlichen Aspekte der Entwürfe unter die Lupe genommen.[1]

Nachdem die Verhandlungen zum transatlantischen Handelsvertrag TTIP zwischen der EU und den USA eingefroren sind, versucht die EU-Kommission, günstige Bedingungen für Handel und Industrie in anderen Weltregionen auszuhandeln.

Die Generaldirektion für Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit der EU (DG SANTE) hat 2016 einen strategischen Plan für die nächsten vier Jahre erarbeitet, der auch schon für die TTIP-Verhandlungen galt. Erstes Ziel: „Ein neuer Schub für Jobs, Wachstum und Investitionen in der EU.“ [2]

Diese wirtschaftsfreundliche Haltung spiegelt sich auch in den Positionen der EU in den aktuellen Verhandlungen mit Lateinamerika wider. Eines der Hauptziele ist eine Senkung von Zöllen für Nahrungsmittel, Tabak und Medikamente. Ein anderes der Schutz von Direktinvestitionen europäischer Firmen in diesen Ländern.

Tabakförderung?

Ein weiterer Erfolgsindikator sind Direktinvestitionen im Nahrungs- und Pharmasektor von EU-Mitgliedsstaaten im Ausland. 2016 schrieb DG SANTE (noch mit Blick auf TTIP) dazu: „Bedauerlicherweise enthalten die Zahlen zum Ernährungssektor auch Tabak und Getränke und sie können aus Vertraulichkeitsgründen nicht getrennt dargestellt werden.“ [1]

Tabakkonsum kostet nach Schätzungen der Kommission jährlich 700.000 Menschen in der EU das Leben. In allen Mercosur-Staaten, Chile und auch Mexiko zählt Rauchen zu den Top fünf der Verursacher von verlorenen gesunden Lebensjahren.