2017-artikel

Wer trödelt hier?

Werden Medikamente in den USA zu langsam zugelassen?

Immer wieder hört man Vorwürfe der Industrie, dass es zu lange dauert, bis Arzneimittel von den Behörden für den Markt freigegeben werden. Zwei US-Wissenschaftler sind der Sache auf den Grund gegangen – mit erstaunlichen Ergebnissen.

Obwohl die FDA eine der schnellsten Zulassungsbehörden der Welt ist, reißt die Kritik der Pharmaindustrie nicht ab. Insgesamt hat sich in den letzten Jahrzehnten weltweit die Zeit bis zur Zulassung erheblich verkürzt. Die EU-Kommission ermittelte schon 2009, dass sich innerhalb der letzten dreißig Jahre die Zeitspanne zwischen Patentanmeldung und Zulassung von 12 auf 6 Jahre halbiert hat.[1] 2014 hatte die wirtschaftsliberale Denkfabrik „Manhattan Institute“ besonders die Abteilung für Herzkreislauf-Krankheiten der US-Behörde FDA angegriffen und als „am wenigsten effizient“ bezeichnet. Einer der Autoren ist Joseph DiMasi, der auch für die viel zitierten, aber umstrittenen hohen Zahlen zu Forschungskosten für Arzneimittel verantwortlich zeichnet.[2]

Faktencheck

Thomas Marciniak, ehemals selbst Mitarbeiter der kritisierten FDA-Abteilung, und Prof. Victor Serebruary von der Johns Hopkins University, Maryland/USA, nahmen alle Zulassungen für kardiovaskuläre Medikamente von 2011 bis 2015 unter die Lupe.[3] Ihre Fragestellung: Wer brauchte bei der Bearbeitung der 15 Anträge wie lange und warum? Dabei unterschieden sie zwischen der Zeit, die die wissenschaftliche Bewertung brauchte und dem anschließenden Entscheidungsprozess der FDA-Leitung.

Firmen: acht Monate

Vom Abschluss der entscheidenden Studie (letzter Patientenkontakt) bis zur Einreichung des Dossiers bei der FDA vergingen im Median acht Monate.[4] Dabei gab es enorme Unterschiede: Die Hersteller der Wirkstoffe Apixaban und Rivaroxaban brauchten nur 4 Monate, bei drei anderen Wirkstoffen dauerte es über ein Jahr. In einem Fall vergingen sogar über vier Jahre, bis die Behörde die Unterlagen von der Firma bekam und ihre Arbeit beginnen konnte.

Für die zeitlichen Verzögerungen machen die Autoren verschiedene Gründe aus: Unerfahrenheit über die Anforderungen an die einzureichenden Dokumente bei jüngeren Firmen, Priorisierung anderer Medikamente bei der Firma oder langwierige Überlegungen wie man widersprüchliche Ergebnisse aus Studien interpretiert und darstellt.

FDA: acht Monate

Die FDA WissenschaftlerInnen der Abteilung für Herzkreislauf-Krankheiten brauchten im Median acht Monate (maximal neun Monate) für die Bewertung eines neuen Arzneimittels. Angesichts der Tatsache, dass in diesem Indikationsgebiet sehr große Studien mit teils über 10.000 PatientInnen ausgewertet werden müssen, ist das keine lange Zeit. Zumal die FDA – im Gegensatz zur europäischen Behörde EMA – nicht nur die zusammengefassten Ergebnisse im Clinical Study Report (CSR) betrachtet, sondern die einzelnen PatientInnendaten analysiert. Dass das länger dauert als bei anderen Krankheitsbildern, bei denen deutlich kleinere Studien vorgelegt werden, verwundert nicht.

Länger mit Grund?

Dass es nach der wissenschaftlichen Bewertung im Median noch drei Monate bis zur endgültigen Entscheidung dauerte, mag lang erscheinen, aber Verzögerungen können durchaus mit Zweifeln zu tun haben. Bei zwei Wirkstoffen dauerte die Entscheidung fünf Monate. Bei Ivabradin gab es drei Studien, von denen zwei negativ ausgegangen waren. Bei Vorapaxar gab es Bedenken bei der Sicherheit von PatientInnen mit geringem Körpergewicht.

Zweite Chance

Bei vier Medikamenten führte die Bewertung dazu, dass die Hersteller Daten nachreichen oder in einem Fall eine zusätzliche Studie durchführen mussten. Diese Wiedereinreichungen führten natürlich zu weiteren Verzögerungen, die aber nicht einem Trödeln der Behörde, sondern der unklaren Datenlage geschuldet waren. Die zweite Chance kann man auch positiv sehen. Denn ansonsten hätte die FDA die Zulassungen ganz ablehnen müssen, so die Autoren. Sie betonen allerdings, dass es nicht Gegenstand ihrer Untersuchung war, die Sinnhaftigkeit der Zulassungen zu untersuchen.

Resümee

Marciniak und Serebruary warnen: „Die Zulassung weiter zu beschleunigen, indem man von den FDA-WissenschaftlerInnen verlangt, dass sie ihre Bewertung noch schneller durchführen, könnte nicht nur schwierig werden, sondern auch schädlich.“ Insbesondere die Absenkung der Standards, die im Ende letzten Jahres verabschiedeten „21st Century Cures Act“ vorgesehen ist, „könnte PatientInnen und die Gesundheitsbudgets teuer zu stehen bekommen.“ (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7/2017, S. 6

[1] European Commission (2009) Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report

[2] Schaaber J (2016) Macht Forschung die Arzneimittel so teuer? Pharma-Brief Spezial, Nr. 2, S. 9

[3] Marciniak T and Serebruany V (2017) Are drug regulators really too slow? BMJ;357, p j2867

[4] Der mittlere Wert von acht Monaten ist hier aussagekräftiger, da aufgrund eines Ausreißers von 54 Monaten der Durchschnitt zwölf Monate beträgt.

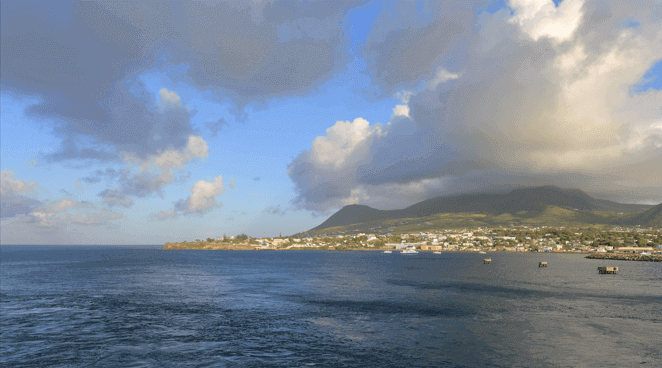

Versuche in der Karibik

US-Firma führt unkontrollierten Menschenversuch durch

In der kleinen Karibikrepublik St Kitts und Nevis testete das US-Unternehmen Rational Vaccines einen neuen Herpes-Impfstoff, ohne Prüfung durch eine Ethik-Kommission. Die Versuchspersonen waren BürgerInnen aus Industrieländern. Das hat Implikationen über den Einzelfall hinaus, denn zu den Investoren gehören Freunde und Berater von US-Präsident Trump, die von Kontrolle wenig halten.

20 BürgerInnen aus den USA und Großbritannien erhielten 2016 den experimentellen Herpes-Impfstoff.[1] Sie waren eigens für die Impfungen in die Karibikrepublik eingeflogen worden. Offensichtlich um die ethische Kontrolle der Tests zu umgehen. Die Versuche, die von Prof. Halford von der Southern Illinois University mit abgeschwächten lebenden Viren durchgeführt wurden, sind relativ risikoreich. Schlampige Handhabung kann zu Infektionen Dritter führen und für die Testpersonen sind sie natürlich auch nicht ohne Gefahren.

Die Universität brüstete sich noch Anfang 2017 auf ihrer Website mit einem euphorischen Artikel mit dem Titel „Game Changer“[2] mit Halfords Forschung: „Der Versuch war auf Einfachheit, Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt. [..] die positiven Ergebnisse haben in der online-Community der Herpespatienten Enthusiasmus und Optimismus ausgelöst.“[3]

Heute will die Southern Illinois University (SIU) mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Der Artikel wurde gelöscht. Halford war seit 2007 bis 2017 an der SIU angestellt und hatte sich mit den Möglichkeiten einer Herpes Impfung beschäftigt. Seine Forschungen waren auch von den staatlichen National Institutes of Health gefördert worden.[4] Als er Aussichten auf kommerziellen Erfolg sah, gründete er mit Beteiligung von Kapitalgebern „Rational Vaccines“.

Obwohl die Universität zwei Impfstoffkandidaten an die Firma lizensiert hatte, sieht sie sich nicht in der Verantwortung. Halford hätte die Versuche nicht im Auftrag der Universität, sondern seiner Firma durchgeführt. Deshalb sei keine Genehmigung durch die Ethik-Kommission nötig gewesen.[1] Auf Nachfragen sagte die Sprecherin Karen Carlson: „[Wir] werden die Gelegenheit nutzen, unsere internen Prozesse zu überprüfen, damit wir sicher sein können, vorbildliche Verfahren zu haben.“[1]

Rational Vaccines spielte die Risiken herunter. Der Hollywood-Filmmacher Agustin Fernández III, der die Firma gemeinsam mit Halford gegründet hatte, behauptete, der Forscher habe die nötigen Vorkehrungen getroffen. Halford, der den Impfstoff an Fernández und sich selbst testete, kann man nicht mehr fragen, er starb im Juni 2017.

Testflüge

Dass US-BürgerInnen eigens nach St. Kitts geflogen wurden, damit sie die Impfdosen erhalten, ist eine besondere Provokation. Denn die US-Zulassungsbehörde FDA verlangt die Genehmigung aller Versuche an Menschen durch eine Ethik-Kommission, egal wo in der Welt sie stattfinden. Das und die Möglichkeit der Überwachung der Versuche durch die Behörde sind zwingende Voraussetzung für eine spätere Zulassung in den USA.

Robert Califf, im Januar 2017 von Trump entlassener FDA-Chef, sagte, ihm sei sonst kein Fall bekannt, bei dem US-ForscherInnen ohne Ethik-Kommission gearbeitet hätten: „Es gibt eine Tradition, Experimente an Menschen zu überwachen, und die gibt es aus guten Gründen. […] Es mag [in St Kitts] legal sein, ohne Überwachung zu arbeiten, aber es ist falsch.“[1]

Karibikinsel protestiert

Die Regierung von St. Kitts und Nevis ist aber keineswegs mit dem Versuch einverstanden und hat eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Nicht nur die Tests seien illegal gewesen, sondern auch der Import des nicht zugelassenen Impfstoffs hätte gemeldet werden müssen.[5]

Tabubruch

Die Journalistin Marisa Taylor, die die Hintergründe recherchierte, hält das Vorgehen der Firma für politisch motiviert: „Der neue FDA-Chef Scott Gottlieb, der enge finanzielle Verflechtungen mit der Pharmaindustrie hatte, hat vor seiner Ernennung die FDA wegen übertriebenem Verbraucherschutz zum Schaden von medizinischen Innovationen scharf kritisiert.“[1] Zu den Investoren bei Rational Vaccines gehört auch Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal, der Trump im Wahlkampf unterstützte und ihn bei der Auswahl der Kandidaten für den FDA-Chefposten beriet. Fernández hofft, dass der gegen grundlegende ethische Regeln verstoßende Versuch politischen Druck auf die FDA ausübt, den Impfstoff genauer anzuschauen.

Außerdem mit von der Partie ist Bartley Madden, ehemaliger Credit Suisse Banker und Berater des konservativen Heartland Institute. Madden bezeichnete die Versuche als „Testfall.“ „Die FDA steht im Weg und Amerikaner werden davon hören und Veränderungen verlangen.“[1] (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7/2017, S. 3

Bild Saint Kitts at Dawn © Martin Falbisoner

[1] Taylor M (2017) Offshore Human Testing Of Herpes Vaccine Stokes Debate Over U.S. Safety Rules. Kaiser Health News. 28 Aug.

[2] Bahnbrechend

[3] Sandstrom S (2017) Game Changer. Aspects; 40, No. 1. Der Artikel wurde nach dem 1.3.2917 aus dem Web entfernt. https://web.archive.org/web/20170301073112/http://www.siumed.edu/pubs/aspects/40-1/coverstory.html

[4] Halford WP et al (2010) Herpes Simplex Virus 2 ICP0− Mutant Viruses Are Avirulent and Immunogenic: Implications for a Genital Herpes Vaccine. PLoS ONE; 5,p e12251

[5] Taylor M (2017) St. Kitts Launches Probe Of Herpes Vaccine Tests On U.S. Patients. Kaiser Health News. 31 Aug.

TB-Medikament kindgerecht

Kombi-Präparat von der WHO geprüft

Erstmalig erfüllt ein Tuberkulose-Medikament in kindgerechter Formulierung die Qualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation WHO. Das Kombi-Präparat wurde auf die Liste präqualifizierter Arzneimittel aufgenommen. Es ist damit fortan bei der Global Drug Facility verfügbar, einer vom Stop TB Partnership betriebenen-Einrichtung zur kostengünstigen Beschaffung von TB-Medikamenten für nationale Behandlungs- sowie internationale Gesundheitsprogramme.[1]

Obwohl gerade Kleinkinder ein hohes Erkrankungsrisiko haben und jährlich rund eine Million Kinder an TB erkranken, gab es keine pädiatrische Formulierung für die Standardtherapie. Bisher mussten Tabletten für Kinder mit dem Mörser zerkleinert werden und die Dosierung war schwierig. Die BUKO Pharma-Kampagne hat diesen Missstand mehrfach thematisiert.[2]

Das neue Medikament des indischen Herstellers Macleods Pharmaceuticals kombiniert die TB-Wirkstoffe Rifampicin und Isoniazid in einer für Kinder geeigneten Dosierung. Das Mittel kann in Wasser aufgelöst werden und hat einen angenehmen Geschmack. Es ist für die zweite Behandlungsphase der 6-monatigen Therapie geeignet. Eine weitere Kinderarznei mit drei Wirkstoffkomponenten, die zu Beginn einer TB-Therapie eingesetzt werden kann, wird derzeit noch von der WHO geprüft.

Mario Raviglione, Direktor des globalen TB Programms bei der WHO ist zuversichtlich, dass sich mit der neuen Arznei Behandlungslücken schließen lassen: „Der Mangel an kindgerechten Arzneimitteln zur Behandlung von TB war lange Zeit ein großes Problem. Die Tatsache, dass wir diese Medikamente jetzt haben und sie die Qualitätsstandards der WHO erfüllen, wird den Zugang von Kindern zu einer wirksamen Behandlung überall auf der Welt verbessern.“ [3] (CJ)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7/2017, S. 4

[1] Das Medikament wurde in die GDF-Produktliste aufgenommen: www.stoptb.org/gdf/drugsupply/pc3.asp?PID=977 [Zugriff 5.9.2017]

[2] Pharma-Brief Spezial (2016) Kinder sind besonders gefährdet. Nr. 1, S. 26

[3] WHO (2017) WHO prequalifies key treatment for children with TB. News, 1 Sept. https://extranet.who.int/prequal/news/who-prequalfiies-key-treatment-children-tb [Zugriff 5.9.2017]

Soziale Ungerechtigkeit tötet

Bessere Gesundheitsversorgung allein reicht nicht

Soziale Faktoren haben enorme Auswirkungen auf die Gesundheit. Wer arm ist, wird häufiger krank und stirbt früher. Ein besserer Zugang zu Gesundheitsversorgung kann zwar etliche Todesfälle verhindern, ändert aber am Grundproblem wenig, wie eine aktuelle Untersuchung aus England zeigt. Viel mehr Menschenleben retten könnten Maßnahmen, die die Kluft zwischen arm und reich verringern.

Seit 2010 wurden in England die öffentlichen Ausgaben für Gesundheitsversorgung und soziale Betreuung empfindlich begrenzt. Obwohl Kosten und Bedarf kontinuierlich wachsen, stiegen die öffentlichen Gesundheitsausgaben von 2010 bis 2014 nur noch um jährlich 1,3% – zuvor waren es 4% pro Jahr. Die Ausgaben für die soziale Betreuung von Erwachsenen nahmen im selben Zeitraum sogar jährlich um 1,2% ab. Jonathan Watkins u.a. wollten wissen, ob und wie sich diese Einschränkung der öffentlichen Gesundheitsinvestitionen auf die Mortalitätsrate auswirkt. Sie verglichen dazu die Sterberaten im Zeitraum von 2001-2010 mit denen von 2011-2014 und untersuchten auch den Einfluss anderer Faktoren wie Alter, Wohnort und wirtschaftliche Bedingungen.[1]

Das Ergebnis ihrer Studie: Während sich die Anzahl der Todesfälle zwischen 2001 und 2010 kontinuierlich um knapp 1% jährlich verringerte, wuchs sie ab 2011 jährlich um etwa 1% an. Das knappe Budget für Investitionen in den Bereichen Gesundheit und Sozialfürsorge führte in drei Jahren (2012-2014) zu insgesamt rund 45.000 zusätzlichen Todesfällen. Die große Mehrheit der Betroffenen war über 60 Jahre alt und lebte vorher in Pflegeeinrichtungen oder zu Hause. Die Zahl des Personals in Altenheimen und in der häuslichen Pflege hatte im selben Zeitraum deutlich abgenommen. Gleichzeitig wurden immer mehr PatientInnen, bei denen die therapeutischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, in Pflegeeinrichtungen verlegt. Dazu passt, dass trotz knapperer Ressourcen die Sterblichkeit in Krankenhäusern nicht zunahm.

Die AutorInnen der Studie verweisen zusätzlich auf die unterschiedlichen Strukturen: Während die Krankenversorgung staatlich organisiert sei und ein Rechtsanspruch auf Behandlung bestehe, sei die Pflege meist privat organisiert und Kürzungen schlügen schnell auf Zugang und Qualität durch.

Was wirkt nachhaltig?

Der Epidemiologe Michael Marmot plädiert schon lange für evidenzbasierte Politikkonzepte, die soziale Gerechtigkeit und damit auch die Gesundheit fördern. „Nimm die Ursachen von sozialer Ungleichheit in Angriff und die Gesundheit aller verbessert sich“, so sein Credo. Marmot – ehemals Vorsitzender der WHO Kommission zu sozialen Determinanten und Gesundheit – erforscht seit Jahrzehnten die gesundheitlichen Auswirkungen sozialer Ungleichheit in Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Sein Fazit: „Soziale Ungerechtigkeit tötet im großen Maßstab.“ Wenn jeder in England die gleiche Lebenserwartung hätte wie die besonders Begünstigten, würden jährlich 202.000 Menschen weniger sterben.

Männer, die in den sozialen Brennpunkten Londons leben, sterben aktuell 18 Jahre früher als solche, die in reichen Stadtvierteln leben. Über die Jahrzehnte hinweg hätte sich zwar der Gesundheitszustand und die Lebenserwartung der Bevölkerung insgesamt verbessert, doch die Differenz zwischen dem Gesundheitsstatus armer und reicher Menschen sei kaum geschrumpft.[2] Dieser Unterschied resultiere aus einer tödlichen Mischung von schlechten Sozialprogrammen, unfairen ökonomischen Bedingungen und fehlender staatlicher Regulierung.

Entscheidend für schlechte Gesundheitschancen sei weniger die absolute Armut, so Marmot. Denn eine arme Familie mit einem Haushaltseinkommen von 17.000 Dollar habe in Baltimore/USA z.B. eine deutlich niedrigere Lebenserwartung als eine Familie in Costa Rica, wo das durchschnittliche Einkommen pro Kopf bei rund 14.000 US$ liegt. Die Armen in Baltimore werden nur durchschnittlich 62 Jahre alt, die Menschen in Costa Rica durchschnittlich 77. Relative Armut ist also die bei Weitem wichtigere Größe, wenn es um Gesundheit geht.

Das gilt auch für Deutschland: Männer, die zum ärmsten Fünftel der Bevölkerung gehören, sterben im Schnitt 10,8 Jahre früher als die, die zum reichsten Fünftel gehören. Bei Frauen beträgt der Unterschied 8,4 Jahre. Die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungerechtigkeit und schlechten Gesundheitschancen sind wohlbekannt. Einfluss auf politische Entscheidungen haben solche Erkenntnisse aber selten. Denn Arme haben keine Lobby.[3] (CJ)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2017, S. 6

[1] Watkins J et al. (2017) Effects of health and social care spending constraints on mortality in England: a time trend analysis. BMJ Open; 7, p e017722. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017722

[2] Marmot M (2017) Social justice, epidemiology and health inequalities. Eur J Epidemiol doi: 10.1007/s10654-017-0286-3

[3] RKI (2015) Gesundheit in Deutschland

Sehstörungen und Blindheit

Welchen Einfluss haben die Lebensumstände?

Weltweit sind etwa 253 Millionen Menschen in ihrer Sehkraft eingeschränkt.[1] Das macht Sehbehinderungen zu einer der am meisten verbreiteten körperlichen Einschränkungen weltweit. Prekäre soziale und ökonomische Lebensumstände haben einen großen Einfluss auf die Entstehung dieser Erkrankungen. Menschen in armen Ländern sind besonders häufig betroffen.

Sehstörungen treten weltweit auf, doch einige Länder und Bevölkerungsgruppen sind stärker betroffen als andere. Laut WHO leben 90% der von Blindheit und Sehschwächen betroffenen Menschen in einkommensschwachen Ländern, insbesondere im südlichen Afrika und im Südosten Asiens.[2] Dabei könnten geschätzte 80% der weltweit auftretenden Sehbehinderungen vermieden oder geheilt werden.[3] Zwar wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten durchaus Fortschritte bei der Prävention erzielt. Von 1990 bis 2015 ist die Zahl der Betroffenen um fast 18% zurückgegangen. Doch Wachstum und Alterung der Weltbevölkerung lassen die Zahl der Betroffenen in Zukunft wieder ansteigen wie eine Analyse der Fachzeitschrift Lancet nahelegt.[1]

Um dieser Entwicklung vorzubeugen, ist es essenziell, die Risikofaktoren zu kennen, die zu vermeidbarem Sehverlust oder zu Blindheit führen können. Insbesondere der sozioökonomische Status spielt dabei eine wichtige Rolle. Das belegt eine Studie von Wei Wang und anderen.[4] Die WissenschaftlerInnen sammelten und analysierten Daten aus 190 Ländern. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskraft eines Landes und dem Auftreten von Sehstörungen und Blindheit gibt. Faktoren wie Wohlstand, Gesundheitsausgaben und Bildungsstand der Bevölkerung haben Einfluss auf die Krankheitslast. In Ländern mit einem hohen Entwicklungsstand oder einer starken Wirtschaft gibt es wesentlich weniger Betroffene als in sogenannten Entwicklungsländern.

Insbesondere die Bildung spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung vermeidbarer Augenerkrankungen. Bildungsschwache Bevölkerungsgruppen sind bis zu zwei Mal so häufig betroffen, wie Gruppen mit hohem Bildungsabschluss. Auch die nationalen Gesundheitsausgaben wurden als Einflussfaktor festgestellt. Je geringer die Ausgaben eines Landes für Gesundheit und damit auch für die Augengesundheit, desto häufiger kommt es zu Sehschwäche und Blindheit. Denn in einkommensschwachen Ländern ist eine augenmedizinische Versorgung häufig nicht bezahlbar oder nicht zugänglich. Es mangelt an Fachpersonal und es kommt häufiger zu Diagnose- oder Behandlungsfehlern.

Indien, Pakistan, Nigeria, Indonesien und China sind von Blindheit und von Sehstörungen, am schwersten betroffenen. Die WissenschaftlerInnen empfehlen, Gesundheitsstrategien und Präventions- sowie Bildungsprogramme zu entwickeln, die den Ressourcen der Länder angepasst sind. Sie raten außerdem zu weiteren Studien, um die Einflussfaktoren bei Sehstörungen oder Erblindung genauer zu erforschen. (AW)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2017, S. 5

Eine blinde Frau spinnt Wolle in Taquile, Peru © Thomas Quine

[1] Bourne RRA et al (2017) Magnitude, temporal trends, and projectionsof the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. Lancet Global Health; 5, p e888 www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(17)30293-0.pdf

[2] WHO (2017) Blindness Vision 2020. Fact Sheet N°213. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs213/en [Zugriff 27.11.2017]

[3] WHO (2017) Vision Impairment and Blindness. Fact Sheet. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en [Zugriff 27.11.2017]

[4] Wang W et al. (2017) Association of Socioeconomics With prevalence of Visual Impairment and Blindness. JAMA ophthalmology. Online first doi:10.1001/jamaophthalmol.2017.3449

Sanofi steigt aus

Kein Zika Impfstoff

In den Labors der US-Armee wurde ein erfolgversprechender Impfstoffkandidat gegen Zika entwickelt. Sanofi wollte ihn zur Marktreife bringen.

Das US-Gesundheitsministerium sagte 43 Mio. US$ für die Weiterentwicklung zu und versprach weitere 130 Mio. US$ für größere Testreihen.[1] Diesen Sommer wollte Sanofi mit der Armee eine exklusive Vermarktungslizenz vereinbaren – die Voraussetzung um den Impfstoff später teuer verkaufen zu können. Nach heftigen Protesten von WissenschaftlerInnen und NGOs ruderte die Regierung zurück. Nun steigt Sanofi aus der Kooperation aus. Dabei spielt wohl auch eine Rolle, dass die Bedrohung durch Zika stark nachgelassen hat. Das verschlechtert die Gewinnaussichten. Einen ähnlichen Fall gab es vor der Ebola-Epidemie in Westafrika 2016. Damals wurde die öffentliche Forschung zu Ebola nur noch auf niedrigem Niveau finanziert und vielversprechende Wirkstoffe konnten mangels Projektmitteln nicht weiter erforscht werden. Lediglich ein staatliches kanadische Forschungsinstitut hatte genügend Dosen eines Impfstoffkandidaten eingelagert. So konnte beim Ausbruch der Epidemie – der auch für plötzlichen Geldsegen im Bereich Forschung sorgte – eine Studie begonnen werden.[2],[3] (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7/2017, S. 2

[1] Sagonowsky E (2017) Sanofi pulls out of Zika vaccine collaboration as feds gut its R&D contract. FiercePharma 1 Sept. www.fiercepharma.com/vaccines/contract-revamp-sanofi-s-zika-collab-u-s-government-to-wind-down

[2] Grady D (2014) Ebola Vaccine, Ready for Test, Sat on the Shelf. New York Times 23 Oct. https://nyti.ms/2jKFR2f

[3] Geisbert WC (2017) First Ebola virus vaccine to protect human beings? Lancet; 389, p 479

Neue Antibiotika

Wettstreit der Interessen

Die Forschungslücke bei Antibiotika ist groß. Neue Wirkstoffe müssen günstig sein und sollen möglichst wenig angewendet werden, das macht sie für die Industrie wenig interessant. Wie man dennoch die Forschung und Entwicklung voranbringen kann, sollte das Projekt DRIVE-AB klären. VertreterInnen der öffentlichen Forschung, der Industrie und NGOs wollten gemeinsam die Machbarkeit verschiedener Modelle prüfen. Die Abschlusskonferenz zeigte, wie stark die Präferenzen von den unterschiedlichen Interessen geprägt sind.

Das Ziel von DRIVE AB war ambitioniert: Wie kann man die Innovation stimulieren und dabei gleichzeitig den nachhaltigen Gebrauch und die globale Verfügbarkeit neuer Antibiotika sicherstellen? Das Projekt mit einer Laufzeit von 3 Jahren verfügte über ein Budget von 9,1 Mio. €, davon 2/3 von der Europäischen Kommission und 1/3 von Pharmaunternehmen in Form von Arbeitsleistung („in kind contribution“).[1] Dass hier sehr unterschiedliche Positionen aufeinander prallen, überrascht nicht. Kurz vor Ende des Projekts, als die politischen Empfehlungen formuliert werden sollten, ist mit ReAct ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Projektpartner ausgestiegen. Anlass war ein Manuskript mit vorläufigen Empfehlungen von DRIVE AB, dass bei Lancet Infectious Diseases zur Veröffentlichung eingereicht worden war. Es enthielt Positionen, über die es innerhalb des Projekts sehr unterschiedliche Meinungen gab. Das war im Artikel aber nicht zu erkennen. So entstand der falsche Eindruck, die Beteiligten hätten einen Konsens erzielt.[2]

Von Seiten DRIVE AB wurde betont, dass man Konsens erzielen möchte, aber im Abschlussbericht auch Minderheitenmeinungen veröffentlicht würden.[3] Der Bericht liegt noch nicht vor, trotzdem war der Dissens auf der Abschlusskonferenz in Brüssel (5.-6.9.2017) deutlich zu erkennen.

Push oder Pull?

35 Modelle für Forschungsanreize wurden in verschiedenen Arbeitsgruppen geprüft. Schlussendlich werden vier davon empfohlen. Zwei so genannte Push Mechanismen sollen die Forschung anschieben: Für die direkte Forschungsförderung seien laut Berechnung der WissenschaftlerInnen jährlich mindestens 550 Mio. US$ nötig. Das Geld solle vor allem in die Grundlagenforschung fließen, um die Pipeline mit neuen Wirkstoffen zu füllen. Weiterhin müsse es eine Koordination der verschiedenen Projekte mit einem aktiven Portfolio-Management geben, um die Forschung möglichst zielgerichtet und effizient zu gestalten.

Als Pull Mechanismen bezeichnet man Maßnahmen, die Unternehmen eine Belohnung in Aussicht stellen, wenn sie ein Produkt entwickeln. Auch hier werden zwei Modelle empfohlen. Ein „market entry reward“ ist ein Geldbetrag, der ab der Markteinführung bis zum Ende des Patentschutzes gezahlt wird. Die Simulationsberechnungen von DRIVE AB beruhen auf einem market entry reward in Höhe von 1 bis 1,5 Mrd. US$, wobei die Pharmaindustrie bemüht war, diesen Betrag weit höher anzusetzen. Das letzte Modell „long term continuity model“ zielt auf solche Antibiotika ab, die schon länger auf dem Markt sind, aber nicht mehr ausreichend produziert werden. Ein finanzieller Anreiz soll Firmen zur Produktion bewegen.

Ziehen alle an einem Strang?

„Antibiotikaresistenz ist perfekt für ein Public Private Partnership“, so Pierre Meulin von der Innovative Medicines Initiative (IMI) in seiner Eröffnungsrede.[4] Doch schon bei der Diskussion um die Kostenmodelle war nicht zu übersehen, wie schwierig es ist, die Forderung nach günstigen Medikamenten mit Gewinninteressen zusammen zu bringen. David Findley von GlaxoSmithKline verdeutlichte die kommerzielle Position: „Return on investment ist wichtig, sonst gibt es kein Investment und die Modelle funktionieren nicht“. Doch welcher Gewinn für die Investoren ist gerechtfertigt? DRIVE AB versuchte diese Frage über einen Umweg zu beantworten. Modellrechnungen sollten klären, wie man den Wert eines neuen Antibiotikums bestimmen könne. Doch die vorgestellten Berechnungen verdeutlichten vor allem, dass man hier zu Ergebnissen in relativ beliebiger Höhe kommen kann, je nachdem was man in die Simulation einbezieht – ein wenig zielführender Ansatz.

Kleine und mittlere Unternehmen

Nicht nur die großen Pharmaunternehmen spielen in dieser Diskussion eine Rolle. Es sind gerade kleinere Unternehmen, die derzeit beginnen, die Antibiotikapipeline wieder zu füllen. Sie sind auf Investoren angewiesen – häufig Risikokapital – weshalb sich auch hier die Frage stellt, welchen „return on investment“ man potenziellen Investoren bieten kann.

Hier will das Projekt CARB-X andere Wege gehen. Kleine und mittlere Unternehmen können Geld für ihre Antibiotikaprojekte beantragen. Die US-Regierung und der Wellcome Trust stellen für die kommenden fünf Jahre 450 Mio. US$ bereit. Dabei handelt es sich um kein gewöhnliches Programm zur Investitionsförderung, denn das Geld ist an eine Bedingung gekoppelt: Wer gefördert werden will, muss einen Plan erarbeiten, wie er sein Produkt später verfügbar und nachhaltig nutzbar machen will.

Non-profit Ansatz

Dass man auch ohne Profitwartungen investieren kann, zeigt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie hat mit dem Projekt GARD-P eine Produktentwicklungspartnerschaft angestoßen, die nicht gewinnorientiert ist (siehe Pharma-Brief Spezial 1/2017). Das Konzept hat sich bereits bei den vernachlässigten Krankheiten bewährt: Die Entwicklung neuer Wirkstoffe wird vorwiegend mit öffentlichen Geldern finanziert. Wenn das Produkt auf den Markt kommt, sind die Entwicklungskosten bereits abgegolten und das Produkt kann preiswert verkauft werden – unterm Strich also die günstigste Lösung. Die Bundesregierung hat zugesagt, GARD-P in den kommenden fünf Jahren mit mindestens 51 Mio. € zu unterstützen.[5]

Das Projekt DRIVE AB verdeutlicht, dass Pharmaunternehmen durchaus bereit sind, wieder aktiver in die Antibiotikaforschung einzusteigen – allerdings nur, wenn sie mit öffentlichen Geldern unterstützt wird und die Gewinnaussichten gut sind. Dass die Bundesregierung sich mit der Förderung von GARD-P für einen non-profit-Weg entschieden hat, ist zu begrüßen. (CW)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7/2017, S. 1

[1] http://drive-ab.eu/wp-content/uploads/2014/09/IMI-Key-Facts.pdf

[2] ReAct (2017) ReAct withdraws from IMI project DRIVE-AB. Mitteilung 20. Juli www.reactgroup.org/news-and-views/news-and-opinions/year-2017/react-withdraws-from-imi-project-drive-ab/

[3] DRIVE AB (2017) Statement on ReAct’s Departure from the DRIVE-AB Consortium http://drive-ab.eu/news/statement-on-reacts-departure-from-the-drive-ab-consortium/

[4] IMI ist selbst ein solches „Partnership“ zwischen Industrie und EU-Kommission und Förderer von DRIVE AB. Mehr zu IMI: Pharma-Brief (2014) Neue Sterne am Horizont. Nr. 5, S. 2

[5] BMBF (2017) Wichtiger Schritt im Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen. Pressemitteilung 4. Sep. www.bmbf.de/de/wichtiger-schritt-im-kampf-gegen-antibiotika-resistenzen-4733.html

Macht Forschung Medikamente so teuer?

Neue Schätzung der Kosten für Krebsmedikamente

Exorbitante Preise für neue Medikamente rechtfertigt die Pharmaindustrie mit dem hohen Aufwand für die Erforschung neuer Wirkstoffe. Industrienahe Schätzungen gelten als maßlos überhöht, sind aber wegen fehlender Transparenz kaum überprüfbar. Eine neue Studie zeigt: Innerhalb weniger Jahre verdient die Industrie mit ihren Medikamenten im Schnitt das Zehnfache der Forschungskosten.[1]

Zwei Wissenschaftler aus den USA haben jetzt einen interessanten Ansatz gewählt, um eine etwas zuverlässigere Antwort auf die Frage, was Forschung wirklich kostet, zu finden. Dabei wählten sie neue Krebsmittel aus, die mit Preisen von meist über 50.000 € pro PatientIn und Jahr besonders teuer sind.

Keine Firma ist bereit, ihre Kosten für ein einzelnes Medikament nachvollziehbar offenzulegen. Vinay Prasad (Oregon University, Portland) und Sham Mailankody (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) umschifften dieses Hindernis, indem sie nur Firmen einbezogen, die erstmals ein Medikament in den USA auf den Markt brachten. Damit enthält die Firmenbilanz die gesamten Forschungsaufwendungen für dieses eine Produkt, einschließlich Fehlschläge.

Für ihre Analyse nutzten sie die relativ umfangreichen Wirtschaftsdaten, die Firmen bei der Börsenaufsicht (US-Security and Exchange Commission) hinterlegen müssen. Da diese Zahlen auch steuerrelevant sind, ist davon auszugehen, dass die Firmen ihre Aufwendungen für ihr neues Medikament vollständig angeben.

Im Zeitraum 2006-2015 gab es zehn Firmen, die ihr allererstes Krebsmedikament in den USA auf den Markt brachten und vorher dort auch kein anderes Arzneimittel zur Zulassung gebracht hatten. Neun von den zehn Medikamenten waren sogenannte Orphan drugs, richteten sich also gegen seltene Erkrankungen.

Als Beginn der Forschungsaktivitäten wurde ein Zeitraum von zwei Jahren vor der ersten Erwähnung der Substanz in der biomedizinischen Literatur angenommen. Das spiegelt den üblichen Zeitraum der präklinischen Entwicklungsphase wider. So gerechnet dauerte es vom Beginn der Forschung bis zur Zulassung im Mittel 7,3 Jahre (5,8-15,2 Jahre).

Alle Firmen entwickelten gleichzeitig mehrere Wirkstoffe. Für die Auswertung wurden sämtliche Forschungskosten einbezogen, um auch die Fehlschläge zu berücksichtigen. Die mittleren Kosten betrugen 648 Mio. US$, dabei gab es eine große Spannbreite von 157,3 Mio. bis 1.950,8 Mio. US$. Auch machte es einen Unterschied ob es sich um eine neue therapeutische Klasse handelte (Kosten im Median 899,2 Mio. US$) oder ob das Medikament ein schon bekanntes Wirkprinzip nutzte (Median 328,1 Mio. US$).

Es lohnt sich

Im nächsten Schritt untersuchten Prasad und Mailankody, wieviel Umsatz mit den neuen Medikamenten gemacht wurde. Forschungskosten von insgesamt 7,2 Mrd. US$ stehen Umsätze von 67,0 Mrd. US$ gegenüber. Mit einer Ausnahme haben die Firmen die Forschungskosten locker wieder hereingeholt. Und das, obwohl die Periode der exklusiven Vermarktung (gut 14 Jahre) noch lange nicht zu Ende ist. Die Medikamente waren im Mittel erst 4 Jahre auf dem Markt.

Einschränkungen

Die Auswahl der Medikamente und Firmen war natürlich selektiv, weil nur für kleine neue Firmen die erstmals für den US-Markt produzierten, die Forschungskosten aus den bei der Börsenaufsicht hinterlegten Daten klar zuordenbar sind. Man könnte argumentieren, dass diese Newcomer noch wenig erfahren waren und deshalb höhere Kosten hatten, andererseits sind sie möglicherweise auch innovativer.

In der vorliegenden Studie wurden Subventionen und Steuervorteile nicht von den Kosten abgezogen. Diese können aber eine erhebliche Ersparnis für den Hersteller darstellen.[2]

VFA-Kritik

Der Pharmaverband VFA behauptet, die Aussagen von Prasad und Mailankody seien „falsch“ und „fehlerhaft“ und „spricht von „methodischen Mängeln“, ohne diese Vorwürfe im Detail zu begründen.[3] Dabei suggeriert der VFA in seiner Pressemitteilung, die US-Autoren hätten wichtige Informationen weggelassen. Nichts ist weniger wahr. Die Auswahl der untersuchten Firmen ist genau begründet, die Quellen angegeben und die Forschungskosten sowie der Umsatz für jedes Medikament genau benannt. Genau das macht die Stärke der aktuellen Studie aus – im Gegensatz zu den von der Industrie häufig zitierten Zahlen von DiMasi und Kollegen, die keinerlei Angeben zu konkreten Produkten machen und auf Zahlen von nicht genannten Firmen basieren.[4]

Einigermaßen fadenscheinig ist der Kritikpunkt des VFA, die Stichprobe sei nicht repräsentativ. Dabei ist die Auswahl der Firmen ja genau der Geheimhaltung der tatsächlichen Forschungskosten geschuldet. Auch das Argument es koste weniger, Medikamente gegen seltene Erkrankungen zu entwickeln, überzeugt nicht. Denn zum einen lagen die Forschungskosten für das einzige Nicht-Orphan Medikament mit 473,3 Mio. US$ unter dem Durchschnitt der Stichprobe, zum anderen unterlässt es der VFA den nach der Zulassung erzielten Umsatz zu erwähnen, der im Schnitt das Zehnfache der Forschungskosten betrug.

Vollends unglaubwürdig wird es, wenn der VFA behauptet, die präklinische Phase der Forschung koste 674 Mio. US$. Diese Zahl stammt aus einer Publikation von Mitarbeitern der Firma Lilly und übersteigt selbst die aufgeblasenen Zahlen von DiMasi um die Hälfte.[2], [4]

Was bleibt?

Die Forschungskosten rechtfertigen nicht die hohen Medikamentenpreise. Die Vermarktungsrechte für fünf der zehn Medikamente wurde nach der Zulassung von größeren Firmen aufgekauft, was einerseits kein gutes Licht auf die eigene Innovationsfähigkeit von Big Pharma wirft, andererseits zeigt, dass es sehr lukrativ ist, neue Wirkstoffe zu entwickeln. Ob sie alle nützlich sind, steht auf einem anderen Blatt. Denn die meisten Medikamente der untersuchten Stichprobe wurden auf Grund von Surrogatkritierien zugelassen, nicht aber weil sie das Leben der PatientInnen verlängern oder verbessern (siehe auch Leitartikel). (JS)

Artikel aus dem Pharmabrief 8-9/2017, S. 4

Bild Labor © totojang1977/ fotolia

[1] Prasad V and Mailankody S (2017) Research and development spending to bring a single cancer drug to market and revenues after approval. JAMA Int Med; doi:10.1001/jamainternmed.2017.3601

[2] Light DW and Warburton R (2011) Demythologizing the high costs of pharmaceutical research. BioSocieties, p 1

[3] VFA (2017) US-Publikation liefert falsche Berechnung der Entwicklungskosten von Krebsmedikamenten. Pressemitteilung vom 18. Sept.

[4] Tufts Center for the Study of Drug Development (2014) Cost of Developing a New Drug. Briefing 18Nov http://csdd.tufts.edu/files/uploads/Tufts_CSDD_briefing_on_RD_cost_study_-_Nov_18,_2014..pdf

Junk-Food: Dickes Problem

… und was Big Business damit zu tun hat

Fettleibigkeit ist zur Seuche des neuen Jahrtausends geworden. Seit 1975 hat sich die Zahl der Übergewichtigen verdreifacht. 2016 waren mehr als 650 Millionen Erwachsene stark übergewichtig.[1] Mehr Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Folge. Die Nahrungsmittelindustrie ist wichtige treibende Kraft und Profiteur gleichermaßen. Das Beispiel Brasilien.

18,9% der brasilianischen Bevölkerung sind stark übergewichtig. Vor zehn Jahren waren es 11,8%. Das entspricht einer Steigerung von 60%.[2] In anderen lateinamerikanischen Ländern ist die Lage ähnlich. Für die starke Zunahme der Übergewichtigen sind mehrere Faktoren verantwortlich: Verstädterung, mehr sitzende Tätigkeiten, insgesamt weniger körperliche Bewegung. Für eine wachsende Zahl von ErnährungsexpertInnen ist die Übergewichtigkeit jedoch untrennbar mit dem Verkauf von verarbeiteten Lebensmitteln verbunden. Denn dieser Markt wuchs weltweit im Zeitraum von 2011 bis 2016 um 25% im Vergleich zu 10% in den USA. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) untersuchte im Jahr 2015 den Pro-Kopf-Verbrauch von Limonaden, salzigen und süßen Snacks, Corn Flakes & Co, Eiscreme, Energiedrinks, gesüßten Frucht- und Gemüsesäften, Eistees, Fast Food und anderen ungesunden Nahrungsmitteln. Innerhalb von 13 Jahren (2000-2013) nahm dieser in 13 lateinamerikanischen Ländern um 26,7% zu, während er in Nordamerika um 9,8% abnahm.[3] Für diesen Trend sind laut WHO Änderungen im internationalen Lebensmittelhandel verantwortlich. Globalisierung und die Deregulierung ermöglichen es multinationalen Nahrungsmittelkonzernen die nationalen Märkte weltweit zu durchdringen. So zeigen Daten aus 74 Ländern einen engen Zusammenhang zwischen Marktderegulierung und dem Verkauf von Fertigprodukten.

Verkaufsstrategien: Beispiel Nestlé

Der Schweizer Nahrungsmittelriese ist bei der Erschließung des brasilianischen Marktes besonders erfindungsreich.[4] So sind Nestlé-Produkte nicht nur in Lebensmittelgeschäften zu finden, sondern der Nahrungsmittelgigant beschäftigt tausende von VerkäuferInnen, die die Nestlé-Produkte direkt von Tür zu Tür verkaufen. Es sind ausnahmslos Frauen aus Armutsgebieten großer Städte wie Rio de Janeiro oder Sao Paulo. „Das Wesen unseres Programmes ist es, die Armen zu erreichen. Was es so erfolgreich macht, ist die persönliche Verbindung zwischen Verkäufer und Käufer,“ so Felipe Barbosa, Berater von Nestlé. Damit die Tür-zu-Tür-VerkäuferInnen erfolgreich sind, erhalten sie von der Firma ein Verkaufstraining, damit sie den KundInnen die Vorteile von Nestlé-Produkte schmackhaft machen können.[5]

Bis vor kurzem sponserte die Firma auch ein Binnenschiff, dass tausende Kartons mit Milchpulver, Schokoladenpudding, Keksen und Süßigkeiten in die entlegensten Winkel des Amazonas-Beckens brachte. Nachdem das Binnenschiff seinen Dienst einstellte, übernehmen nun private Bootbesitzer die Touren, um die Nachfrage der BewohnerInnen nach Nestlé-Produkten in diesen entlegenen Gebieten zu befriedigen.[4]

Zynismus á la Nestlé

Gerne präsentiert sich der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern als führend in Sachen Gesundheit. „Nestlés Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern und zu einer gesünderen Zukunft beizutragen. […] Wir wollen die Leute auch ermutigen, ein gesünderes Leben zu führen. Auf diese Weise tragen wir etwas zur Gesellschaft bei, während wir gleichzeitig den langanhaltenden Erfolg unserer Firma sichern.“ [6]

Um Profit zu erzielen, schreckt die Firma offensichtlich vor nichts zurück. Um den Produkten einen gesunden Touch zu geben, brüstet sie sich, diese mit Vitamin A, Eisen und Zink anzureichern. Denn genau daran leide die brasilianische Bevölkerung am häufigsten.[5] Dass viele Produkte aber so viel Zucker enthalten, dass sie die Empfehlungen der WHO bei weitem überschreiten – damit hat Nestlé offenbar kein Problem.

Gesundheit leidet

Die veränderten Ernährungsgewohnheiten haben sich in Brasilien zu einem treibenden Faktor für Gesundheitsprobleme entwickelt. Übergewicht und damit häufig als Folge ein zu hoher Blutdruck, Krankheiten des Herz- und Kreislauf-Systems und Diabetes, haben sich zu neuen Seuchen entwickelt und führen häufig zum frühen Tod. Todesfälle durch Herz-Kreislauferkrankungen nahmen von 2005 bis 2016 um 15,7% zu, die Sterblichkeit an Diabetes stieg um 34,7% .[7]

Politik ohne Zähne

Alle Versuche der Politik, zum Wohl der öffentlichen Gesundheit stärker einzugreifen wurden früh im Keim erstickt. Im Jahr 2010 wollte die brasilianische Regierung Junk-Food-Werbung für Kinder einschränken. Das wurde von einer Koalition brasilianischer Nahrungs- und Getränkehersteller torpediert und das Gesetz verschwand in der Schublade. Außerdem ist der Kongress nun dabei, auch andere Regularien und Gesetze aufzuheben, die ein gesünderes Essen unterstützt hätten.[4]

2014 spendeten Nahrungsmittelkonzerne 158 Millionen US$ an Mitglieder des brasilianischen Kongresses – drei Mal mehr als noch im Jahr 2010. Vor 2015 waren viele Politiker an die Macht gekommen, die ordentlich Unterstützung von der Industrie erhalten hatten. Die größte Spende an einen Kongressabgeordneten belief sich auf 112 Millionen US$ und kam vom brasilianischen Fleischgiganten JBS, Coca-Cola spendete 6,5 Millionen und McDonald’s ließ 561.000 US$ fließen. Dann kam sogar ein ehemaliger Rechtsanwalt des Lebensmittelkonzern Unilever an die Spitze der brasilianischen Gesundheitsbehörde.

Es bleibt wenig Hoffnung, dass sich etwas ändern wird, solange Politik und Industrie so eng verquickt bleiben. Das ist nicht nur schlecht für den Einzelnen, sondern für die ganze Gesellschaft, die die steigenden Krankheitskosten schultern muss. (HD)

Artikel aus dem Pharma-Brief 8-9/2017, S. 5

Bild Es geht auch gesünder: Fischverkäufer am Strand von Recife, Brasilien © Adam Jones

[1] WHO (2017) Fact sheet Obesity and Overweight. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [Zugriff 28.10.2017]

[2] EFE (2017) Brazil‘s obesity rate soars 60 pct. in a decade. 17. 4. www.efe.com/efe/english/life/brazil-s-obesity-rate-soars-60-pct-in-a-decade/50000263-3239805# [Zugriff 28.10.2017]

[3] PAHO/WHO (2015) Ultra-processed food and drink products in Latin America: Trends, impact on obesity, policy implications

[4] Jacobs A, Richtel M (2017) How Big Business Got Brazil Hooked on Junk Food. New York Times, 16. Sept www.nytimes.com/interactive/2017/09/16/health/brazil-obesity-nestle.html [Zugriff 28.10.2017]

[5] Webseite Nestlé. Door-to-door sales of fortified products – Brazil. www.nestle.com/csv/case-studies/allcasestudies/door-to-doorsalesoffortifiedproducts,brazil [Zugriff 28.10.2017]

[6] www.nestle.com/aboutus [Zugriff 28.10.2017]

[7] Institute for Health Metrics and Evaluation. Brazil. www.healthdata.org/brazil [Zugriff 28.10.2017]

In Watte gepackt

Wem nützt die Beratung vor der Zulassung?

Eher unbemerkt von der Öffentlichkeit ist in den letzten Jahren eine Gesprächsschiene zwischen Pharmafirmen, Zulassungsbehörden und Erstattungsagenturen entstanden. Wer profitiert von der Diskussion über die Ziele von klinischen Studien?

Die Idee klingt erst einmal nicht schlecht: Die Stellen, die später über die Zulassung und Erstattungsfähigkeit von Medikamenten entscheiden, sprechen mit den Firmen, bevor diese die entscheidenden klinischen Studien beginnen: Was soll in den anstehenden Untersuchungen an PatientInnen überhaupt gemessen werden, damit später anhand der Ergebnisse fundierte Entscheidungen getroffen werden können?

Die europäische Zulassungsbehörde EMA bietet seit 2004 die Möglichkeit einer frühen wissenschaftlichen Beratung zu Studienzielen an.[1] Diese wird von den meisten Herstellern wahrgenommen. Seit 2011 bietet in Deutschland auch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im Rahmen der sogenannten frühen Nutzenbewertung eine Herstellerberatung vor der Zulassung an.[2]

Unterschiede

Bei der Herstellerberatung werden nicht die gleichen Ziele verfolgt: Während sich die Zulassungsbehörde mit einem Wirkungsnachweis zufriedengibt und dabei oft auch die Verbesserung von Laborwerten für ausreichend hält, möchten Erstattungsagenturen (HTA) wie der G-BA Ergebnisse sehen, die für die PatientInnen unmittelbar relevant sind: Wird die Krankheit besser geheilt, nehmen die Beschwerden ab und sinkt die Sterblichkeit? Vor allem aber werden Vergleiche zum bisherigen Therapiestandard gefordert.

Unnötige Doppelarbeit?

Die Hersteller haben sich in letzter Zeit zunehmend über die unterschiedlichen Anforderungen von EMA und HTA beschwert. Ihr Argument: Sie müssten deshalb verschiedene Studien für dasselbe Medikament durchführen und in vielen europäischen Ländern verzögere sich dadurch die Erstattung. Deshalb fordert die Industrie, die beiden Beratungsprozesse zusammenzuführen. Für die Hersteller wäre eine Vereinheitlichung doppelt lukrativ, sie müssten weniger Studien durchführen und ihre Medikamente würden schneller Geld einbringen.

Aber auch aus Sicht der HTA-Agenturen gibt es Gesprächsbedarf. Denn sie müssen oft auf Basis von unzureichenden Daten entscheiden, da Hersteller dazu neigen, sich eher nur an die Mindestanforderungen der EMA zu halten. Das bessert sich zwar langsam, aber die Tendenz zu unzureichenden Studiendesigns bleibt.

Wieviel Beratung braucht es?

Es ist nun nicht so, dass die Hersteller gar nicht wüssten, wie eine klinische Studie angelegt werden muss, die gut interpretierbare Ergebnisse bringt. Aber es hat aus Sicht der Anbieter viel für sich, im Vagen zu bleiben. So lassen sich Studien, die nur Unterschiede bei Surrogaten wie Blutzucker oder Tumorwachstum messen, viel schneller durchführen. Denn bei vielen Erkrankungen treten Unterschiede bei den Komplikationen die man verhindern möchte, wie z.B. Herzinfarkte, erst später auf, dasselbe gilt für Unterschiede in der Sterblichkeit. Die Studien müssen also länger dauern, das Geld klingelt deutlich später in der Kasse. Oder das Ganze wird zum Flopp, falls die harte Testung ein negatives Ergebnis bringt.

Ein wichtiger Streitpunkt ist auch die Vergleichstherapie. Die Zulassungsbehörden geben sich viel zu häufig mit einem Vergleich mit Placebo zufrieden, auch wenn es andere Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und selbst wenn gegen einen anderen Wirkstoff verglichen wird, ist das nicht immer der beste etablierte Standard. Beispielsweise kann es lohnender sein, gegen ein teures Konkurrenzpräparat zu vergleichen, für das die Evidenzlage schlecht ist, als gegen die etablierte Therapie. Selbst wenn sich kein Vorteil zeigt, kann so ein höherer Preis erzielt werden.

Individueller Rat

Zunehmend findet eine individuelle produktbezogene Beratung eines Herstellers durch EMA und HTA-Agenturen statt. Weil es sich dabei um Wirkstoffe handelt, die noch nicht auf dem Markt sind, finden die Beratungen vertraulich statt. Das macht sie nicht nur intransparent, sondern es besteht auch die Gefahr, dass Standards unbemerkt abgesenkt werden: Muss die Studie wirklich zwei Jahre dauern oder reicht nicht auch eines? Muss ich wirklich belegen, dass das Krebsmedikament die Sterblichkeit senkt, oder reicht es nicht aus, wenn der Tumor etwas langsamer wächst?

Die Behörden drohen zu Co-Entwicklern der Medikamente zu werden, je tiefer sie sich in die Untersuchungspläne der Hersteller verstricken. Außerdem geraten sie unter Rechtfertigungsdruck, wenn sie in Abweichung von ihrer früheren Beratung später zu einer anderen Bewertung kommen, weil sich die Wissenslage inzwischen weiterentwickelt hat. Eine abweichende Bewertung birgt auch juristische Risiken, weil sie die Tür für Klagen von Herstellern öffnet. Die könnten sich dann auf die frühere Festlegung der HTA-Agenturen berufen.

Ein weiterer Schwachpunkt: Die Hersteller halten sich bei ihrem Studiendesign längst nicht immer an den Rat und wegen der Vertraulichkeit der Beratungen ist das Druckpotenzial für bessere Studien nicht sehr groß. Die Zulassungsbehörde EMA machte die Ergebnisse ihrer frühen Beratung 2015 öffentlich. Bei zwei Dritteln der Studien gab es Beanstandungen am Design, die geplanten Forschung war also als Basis für eine spätere Entscheidung ungeeignet. Ein gutes Drittel der Hersteller ignorierte die Auflagen. Sie erhielten am Ende trotzdem in 42% der Fälle eine Zulassung für ihr Produkt. Bei Herstellern, die dem Rat der EMA gefolgt waren oder deren Studiendesign nicht beanstandet wurde, lag die Zulassungsquote bei 86% bzw. 84%.[3]

Europäisierung

Gegenwärtig wird in der EU über eine Vereinheitlichung der europäischen Beratungsverfahren diskutiert. Das geschieht unter dem Dach von EUnetHTA, einem Zusammenschluss der europäischen Bewertungsagenturen in Kooperation mit der EMA. Federführend sind die französische HTA-Agentur HAS und der deutsche G-BA.[4] Getrieben wird dieser Prozess nicht nur von den Herstellern, sondern auch durch die EU-Kommission.

Gerade angesichts der Europäisierung des Verfahrens ist eine Debatte über die Sinnhaftigkeit der gegenwärtigen Beratungsverfahren dringlich. Ein breites Bündnis von Nichtregierungsorganisationen (darunter die Pharma-Kampagne), Verbraucher- und PatientInnengruppen, HTA-Agenturen und WissenschaftlerInnen hat deshalb Empfehlungen für ein besseres Verfahren vorgelegt.[5]

Alternativen

Kerngedanke ist es, Alternativen zur gegenwärtigen intransparenten individuellen Beratung zu finden. Denn viele der im gegenwärtigen System diskutierten Fragen treffen auf zahlreiche Wirkstoffe zu oder sind sogar universell, wie die Frage welche Endpunkte generell sinnvollerweise zu erheben sind (Sterblichkeit, Krankheitslast, Lebensqualität). Daneben sind natürlich krankheitsspezifische Besonderheiten zu diskutieren. Auch hier kann eine öffentlich geführte Debatte – unter Einbeziehung der Hersteller – zu mehr Klarheit und vor allem zu einheitlichen Standards führen. Das macht anschließend Vergleiche des Nutzens verschiedener Wirkstoffe einfacher. Individueller Rat wäre nur noch in wenigen Fällen notwendig und sollte nur noch schriftlich gegeben werden, Fragen und Antworten sollten veröffentlicht werden.

Ein solches Verfahren würde Behörden und Beratungsagenturen nicht nur viel Zeit sparen, es wäre auch transparenter und weniger korruptionsanfällig. Schließlich bleibt noch die Frage der Finanzierung. Gegenwärtig bezahlen die Hersteller Gebühren für die Beratung, die mindestens bei der EMA direkt in ihren Haushalt fließen. Eine solche Verknüpfung scheint nicht sinnvoll, da sie einen Anreiz zu freundlicher Beratung und - im Fall der EMA - zu positiven Zulassungsentscheidungen darstellt. Gebühren sollten stattdessen in die Haushalte der EU bzw. der Träger der nationalen HTA-Agenturen fließen, um sie zuverlässig von der Tätigkeit der KontrolleurInnen zu entkoppeln. (JS)

Erklärung zu Interessenkonflikten: Der Autor ist in seiner Funktion als Patientenvertreter im G-BA an Beratungen zu Fragen von Herstellern zum Studiendesign beteiligt.

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2017, S. 1

[1] EMA (2017) European Medicines Agency guidance for applicants seeking scientific advice and protocol assistance. EMA/4260/2001 Rev. 9 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004089.pdf [Zugriff 28.11.2017]

[2] Seit 2016 ist auch eine gemeinsame Beratung mit der Zulassungsbehörde möglich: BfArM, GBA, PEI (2017) Leitfaden Wechselseitige Beteiligung an Beratungsgesprächen beim Gemeinsamen Bundesausschuss und beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bzw. Paul-Ehrlich-Institut www.g-ba.de/downloads/17-98-4342/Leitfaden%20gem%20Beratung_BfArM_PEI_G-BA_final.pdf [Zugriff 28.11.2017]

[3] EMA (2015) Scientific advice leads to stronger applications from industry. News 17 Apr www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/04/news_detail_002308.jsp [Zugriff 28.11.2017]

[4] EMA (2017) EMA and EUnetHTA step up interaction to align data requirements. Press release 4 July www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/07/news_detail_002771.jsp

[5] Associazione Alessandro Liberati network italiano Cochrane et al. (2017) Recommendations on a new model for the provision of scientific advice www.bukopharma.de/uploads/file/Aktuelles/Scientific_advice_2017.pdf

Gonorrhö-Erreger immer häufiger resistent

WHO will Antibiotikaforschung ankurbeln

Günstige ältere Antibiotika sind mittlerweile bei Gonorrhö weitgehend wirkungslos.[1] Eine wirksame Therapie ist in den meisten Ländern nur noch mit Breitspektrum-Antibiotika möglich, und immer häufiger gibt es extrem-resistente Krankheitsfälle, die auf gar keine Behandlung ansprechen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will die Antibiotikaforschung gemeisam mit der Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) ankurbeln sowie Therapie und Prävention verbessern.[2]

Die Gonorrhö umgangssprachlich bekannt unter dem Namen „Tripper“, ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die von Gonokokken ausgelöst wird. Der Krankheitserreger kann beim Geschlechtsverkehr auf die Schleimhäute von Genitalien, Mastdarm oder Rachen übertragen werden und verursacht eine eitrige Entzündung. Laut WHO infizieren sich jährlich 78 Millionen Menschen mit der Geschlechtskrankheit. Die Gonorrhö steht damit auf Platz zwei der häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten. [2], [3]

Nur Breitspektrum-Antibiotika zeigen noch Wirkung

Mit ihrem Meldesystem GASP (Global Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme) erfasst die WHO Resistenzen bei Gonorrhö. Die Datenlage sei besorgniserregend. Aus Industrieländern würden immer häufiger Krankheitsformen gemeldet, bei denen kein bekanntes Antibiotikum mehr wirkt. „Das ist aber womöglich nur die Spitze des Eisbergs“, so Dr. Teodora Wi, Expertin für Reproduktionsmedizin bei der WHO.[2] Denn in armen Ländern, wo die Geschlechtskrankheit viel mehr verbreitet ist, fehle es an Meldesystemen und an verlässlichen Daten zur Resistenzentwicklung. Außerdem bliebe Gonorrhö aufgrund milder Symptome häufig unentdeckt oder werde falsch behandelt.

Unerkannte, übersehene oder falsch behandelte Infektionen können zu gravierenden Komplikationen führen. Schwangere können die Infektion bei der Geburt auf ihr Kind übertragen. Bei den Säuglingen führt das häufig zu Entzündungen der Augenbindehaut und zu Erblindung.

Wege aus der Resistenzkrise

Die WHO will der Resistenzkrise mit einer verbesserten Prävention, verbesserter Therapie und intensiver Antibiotika-Forschung begegnen. Safer Sex, der Gebrauch von Kondomen und Aufklärungsarbeit seien entscheidende Grundlage, um die Ausbreitung der Infektion einzudämmen, und auch eine rationalere Verschreibungspraxis sei gefordert. Marc Sprenger, Direktor der Abteilung Antimikrobielle Resistenz bei der WHO: „Um Gonorrhö zu kontrollieren brauchen wir neue Methoden und Systeme für eine bessere Prävention, Behandlung und frühere Diagnose […]“. Sprenger fordert außerdem eine lückenlose Überwachung und Meldung von Neuinfektionen, sowie eine Dokumentation der Behandlung, auftretender Resistenzen und auftretenden Therapieversagens.

Bessere Therapie und mehr Forschung

Die WHO empfiehlt bei Gonorrhö seit dem vergangenen Jahr eine kombinierte Therapie aus zwei verschiedenen antibiotischen Wirkstoffen, um der Resistenzbildung vorzubeugen. Ohne neue wirksame Therapien und Diagnostika sei die Resistenzkrise aber nicht zu überwinden. Gemeinsam mit der Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) hat die WHO das Forschungsprogramm GARDP (Global Antibiotic Research and Development Partnership) ins Leben gerufen, das sich der Erforschung dringend benötigter neuer Antibiotika verschrieben hat.[4] Drei Kandidaten zur Therapie der Gonorrhö befinden sich derzeit in verschiedenen Forschungsstadien. Erfreulicherweise beteiligt sich die Bundesrepublik verstärkt an GARDP (siehe S. 8).

Doch auch in anderen Bereichen wären Forschungsaktivitäten bitter nötig. Sprenger: „Wir brauchen […] auch schnelle, sichere Sofort-Tests, idealerweise solche, die vorhersagen können, welche Antibiotika auf eine vorliegende Infektion wirken – und auf lange Sicht einen Impfstoff, der Gonorrhö verhindert.“ (LK/CJ)

Artikel aus dem Pharma-Brief 7/2017, S. 5

Bild © Adam Jones

[1] Plos Medicine (2017) Antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae: Global surveillance and a call for international collaborative action. Online Artikel 07.07.2017. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002344

[2] WHO and DNDi (2017) Antibiotic-resistant gonorrhoea on the rise; need for new drugs. Pressemitteilung 07.07.2017. www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/Antibiotic-resistant-gonorrhoea/en/ [Zugriff 26.07.2017]

[3] Ärzteblatt (2016) WHO: Neue Leitlinie zu Gonorrhö, Syphilis und Chlamydien-Infektionen. Online Artikel 31.08.2016. www.aerzteblatt.de/nachrichten/70287/WHO-Neue-Leitlinie-zu-Gonorrhoe-Syphilis-und-Chlamydien-Infektionen

Die Krebsmafia

Krebsmedikamente werden zu astronomischen Preisen verkauft. Das lädt zum Betrug ein, und so mancher hält dabei die Hand auf. Zwei Journalisten haben drei Jahre recherchiert. Sie entdeckten dabei nicht nur menschliche Abgründe und hemmungslose Bereicherung, sondern zeigen auch Wege, wie unser Gesundheitssystem dem Betrug den Boden entziehen könnte.

Oliver Schröm und Niklas Schenk sind Investigativjournalisten. Zu ihrem Job gehört es, Betrug aufzudecken. Die Versorgung Deutschlands mit Krebsmitteln bietet dazu reichlich Stoff. In Deutschland gibt es jährlich etwa 1,5 Millionen KrebspatientInnen, 3,2 Milliarden Euro Umsatz werden mit Medikamenten erzielt. Die Behandlung kostet nicht selten über 100.000 Euro. Und Statistiken zeigen, dass PrivatpatientInnen in den letzten Lebensmonaten doppelt so häufig eine Chemotherapie bekommen wie gesetzlich Versicherte. Die Gewinnspannen sind groß, und viele wollen ein Stück vom Kuchen abhaben.

Infusionen für die Chemotherapie werden für die Betroffenen individuell zubereitet. Etwa 250 Apotheken sind mit einem dazu notwendigen Sterillabor ausgestattet. Als Patient oder Patientin hat man keine freie Wahl, in welcher Apotheke man seine Infusion kaufen will – der Auftrag geht direkt von der Arztpraxis an die Apotheke. Und los geht der Betrug: Apotheker zahlen Schmiergelder an onkologische Arztpraxen, um die Rezepte zu bekommen. Die Apotheken wiederum erhalten ihre Ware von Großhändlern. Die kaufen günstig im Ausland ein, etikettieren die nicht zugelassene Ware um und verkaufen sie zu den deutlich höheren Listenpreisen weiter. So mancher Apotheker bekommt dabei seinen Anteil ab. Ärzte wiederum lassen sich von Apothekern die Praxismiete bezahlen und werden an den Apothekengewinnen beteiligt. Selbst Krankenkassen scheinen immer wieder eine unrühmliche Rolle zu spielen. Das Buch beschreibt, wie in Hamburg eine Krankenkasse wegen des günstigen Angebots Aufträge an einen Apotheker gab, der zuvor schon wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz verurteilt worden war.

Bottrop – ein Einzelfall?

Der bekannteste Betrugsfall ist wohl die Alte Apotheke in Bottrop. Der Apotheker soll über viele Jahre Infusionen unterdosiert haben. Der Fall kam ins Rollen, als der Buchhalter feststellte, dass die Apotheke viel mehr Wirkstoff mit den Kassen abrechnete als sie eingekauft hatte. Der Apotheker steht derzeit vor Gericht.

Was die Autoren schildern, sind nicht nur Einzelfälle, sondern regelrechte Netzwerke. Die Information darüber erhielten sie immer wieder von Whistleblowern. Und so mancher Insider erwies sich als sehr gesprächig.

Betrüger betrügen sich auch gegenseitig, und wenn es Ärger gibt, verpfeift man eben auch den früheren Geschäftspartner. Das Buch ist spannend zu lesen, denn man erlebt die Recherchen hautnah mit. Als Leser starrt man selbst auf den Bildschirm der versteckten Kamera, wenn im Nebenraum ein Händler dem Arzt großzügige Angebote unterbreitet. Und man sitzt mit Betrügern (oder waren es Betrogene?) im Speisewagen des ICE und lässt sich erklären, wie das Geschäft funktioniert.

Aber die Lektüre kann Angst machen. Denn was bleibt als Fazit, wenn man vielleicht selbst mal eine Chemotherapie braucht? Wem kann man trauen? Die Autoren widmen das letzte Kapitel deshalb der Frage, wie man solchen Betrügereien am besten den Boden entziehen könnte. Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand: indem man die Medikamente günstiger macht. Dadurch wird der Betrug uninteressanter. Die Autoren nehmen einen dazu mit nach Genf, wo bei der Weltgesundheitsversammlung über neue Anreizsysteme für Arzneimittelforschung diskutiert wird. De-Linkage heißt das Konzept, für das sich auch die Pharma-Kampagne schon länger einsetzt. Wenn im Buch steht, „die Schlüsselkonzepte für eine Welt mit bezahlbarem Zugang zu Medikamenten stammen alle aus dem Werkzeugkoffer von Knowledge Ecology International“, ist das nicht ganz korrekt. diese dramaturgische Zuspitzung auf einen Akteur soll nicht weiter stören. Denn das Buch kann sicher viele LeserInnen aufrütteln, die sich vorher nie damit beschäftigt haben, wo ihre Medikamente eigentlich herkommen. (CW)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2017, S. 7

Oliver Schröm, Niklas Schenk (2017) Die Krebsmafia. Köln: Lübbe. 280 Seiten, 20,- €

Den Markt melken

Ersatzprodukte: Profit statt Muttermilch

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, Babys mindestens sechs Monate ausschließlich zu stillen. Doch das geschieht nur bei 36% aller Säuglinge weltweit. Das liegt zum Teil an ungünstigen Bedingungen und fehlender Unterstützung für die Mütter. Eine wichtigere Rolle spielt aber das geschickte Marketing von Muttermilchersatzprodukten.

Die Firmen versuchen Mütter mit immer neuen Produkten zu ködern, die angeblich besser für ihre Babys sind. Changing Markets und drei weitere Organisationen[1] untersuchten, welche Produkte die vier größten Hersteller[2] in 14 Ländern quer über den Globus anbieten.[3] Über 400 verschiedene Zubereitungen für Kinder unter 12 Monaten wurden gefunden, Spitzenreiter war Danone mit 173 Produkten, dicht gefolgt von Nestlé mit 165.

Von der Brust weglocken

Die Hersteller machen sich dabei zunutze, dass die Anforderungen an Muttermilchersatz nur Mindeststandards sind. Mit immer neuen Produkten wird der Markt ausgeweitet. Dabei sind die Werbeaussagen meist eher blumig als wissenschaftlich gut belegt. Was bedeutet es, wenn behauptet wird: „dichter an Muttermilch seit je“? Oder wo sind die Beweise, dass Allergien verhindert werden oder die Babys besser schlafen? Die Studie legt nahe, dass eher gezieltes Marketing hinter den Sprüchen steht. Denn auffällig ist, dass je nach Markt das Produkt eines Herstellers zwar den gleichen Markennamen trägt, aber unterschiedliche Inhaltsstoffe enthält. Es ähnelt von der Zusammensetzung her eher den im Land erhältlichen Konkurrenzprodukten als dem der Marke anderenorts.

Und das Kalkül der Hersteller geht auf: 2015 wurden mit Muttermilchersatzprodukten 47 Mrd. US$ umgesetzt, bis 2020 soll der Markt noch einmal um die Hälfte wachsen, vorwiegend in Schwellenländern.[4] Dabei unterscheiden sich die Preise je nach Land erheblich. Eine 800g-Dose Aptamil Profutura von Danone kostet in Großbritannien 17 US$ und in Deutschland 24 US$, in China dagegen kostet die nur wenig größere 900g-Dose 55 US$. China ist schon heute der größte Absatzmarkt, 46% des Weltumsatzes werden dort erzielt.[1] Während in Deutschland, Großbritannien oder Frankreich das günstigste Muttermilchersatzprodukt 1-3% des monatlichen Einkommens kostet, muss man in China oder Indonesien 15% des Einkommens dafür aufwenden.

All das dient hauptsächlich der Gesundheit der Firmenbilanzen der großen Vier, die den Markt beherrschen.[1] Denn Tatsache bleibt, dass es sich um Ersatzprodukte handelt, die an das Stillen nicht heranreichen. Zudem stellt das International Baby Food Action Network jedes Jahr wieder fest, dass die Firmen massiv gegen den Kodex der WHO zu Muttermilchersatzprodukten verstoßen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass sich durch optimales Stillen jährlich 820.000 Todesfälle bei Kleinkindern verhindern ließen. Eine wichtige Ursache: Wenn die Ersatzprodukte mit unsauberem Wasser angerührt werden, kann das zu Durchfall führen. Babys und Kleinkinder sterben dann häufig am Flüssigkeitsverlust.[5] (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 8-9/2017, S. 7

Coverbild: Milking it

[1] Globalization Monitor, Sum of Us, European Public Health Alliance

[2] Nestlé, Danone, Abbott, Mead Johnson Nutrition

[3] Changing Markets et al. (2017) Milking it. https://changingmarkets.org/campaigns/milking-it

[4] www.slideshare.net/Euromonitor/market-oveview-identifying-new-trends-and-opportunities-in-the-global-infant-forumla-market [Zugriff 30.10.2017]

[5] WHO (2017) Fact sheet Infant and young child feeding. Updated July 2017 http://who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en/

Bezahlbare Medikamente

Niederlande diskutieren neue Strategien

Überteuerte Medikamente sind nicht nur ein Problem für Menschen in Armut. Selbst die reichsten Länder der Welt stoßen an die Grenzen dessen, was ihre Gesundheitssysteme finanzieren können. In den Niederlanden sucht das Parlament neue Wege, die Kostensteigerung für Arzneimittel zu stoppen.

Der niederländische Rat für öffentliche Gesundheit und Gesellschaft stellt fest:[1] „Neue Medikamente werden immer teuer. Summen von 100.000 Euro oder mehr pro Jahr, um einen einzigen Patienten zu behandeln, sind keine Ausnahme. Die Ausgaben für teure Medikamente steigen jährlich um 10 Prozent. Das kann so nicht weitergehen.“

Der Rat ist offizielles Beratungsgremium der Regierung, und guter Rat ist wichtig. In den Niederlanden hat die Regierung eine zentrale Funktion bei der Preisgestaltung. Das Gesundheitsministerium schreibt einen Katalog von Mindestleistungen vor, den alle privaten Krankenkassen erstatten müssen (gesetzliche Kassen wie in Deutschland gibt es nicht). In dieses so genannte Basispaket gehören verschreibungspflichtige Medikamente. Neu zugelassene Medikamente werden nicht sofort erstattet. Erst werden Nutzen und Kosteneffektivität geprüft. Wenn das Medikament als sinnvoll erachtet wird, startet das Gesundheitsministerium die Preisverhandlung mit dem Anbieter.

100.00 Euro für eine Spritze?

Aktuell kocht in den Niederlanden eine Debatte um den Preis des Medikaments Spinraza® (Nusinersen). Eine Spritze zur Behandlung der seltenen Muskelerkrankung SMA soll 100.000 Euro kosten, auf das niederländische Gesundheitssystem kämen so jährliche Kosten von 300 Mio. Euro zu.[2]

Der Rat findet deshalb klare Worte an Regierung und Hersteller: „Wenn ein Hersteller keinen sozial akzeptablen Preis in die Verhandlungen einbringt, müssen die Behörden alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen, um den Patienten die Medikamente zur Verfügung zu stellen.“

Empfehlungen an die Regierung

Sechs Empfehlungen geben die ExpertInnen der Regierung:[1]

1. Alle verfügbaren legalen Druckmittel in den Preisverhandlungen nutzen, einschließlich Zwangslizenzen;

2. Wirkstoffe aus öffentlicher Forschung bis in die klinische Phase I bringen, denn das erhöht später die Verhandlungsmacht;

3. Eine nationale Technologie-Transfer-Agentur schaffen, um die Kompetenz zu bündeln und bessere Verträge mit der Industrie auszuhandeln;

4. Elektronische Krankenakten für die Forschung nutzen;

5. Das bisherige Monopol-basierte Forschungsmodell hinterfragen – mehr internationale Kooperation und gemeinsame Finanzierung;

6. Forschung effektiver machen, damit nur die erfolgversprechenden Kandidaten in die klinische Prüfung kommen.

Selbst die Niederlande, die kaum über eigene Pharmaindustrie verfügen, könnten so zum Pionier werden: „Wir können zeigen, dass die Dinge besser, schneller und weniger teuer erledigt werden können, selbst im derzeitigen internationalen Rahmen. Die Niederlande können den Weg zeigen.“

Gesundheitsminister Bruno Bruins kommentierte, die Niederlande hätten mit den Preisverhandlungen bisher eine erfolgreiche Strategie verfolgt.[3] In den letzten fünf Jahren sei der Preis für 25 Medikamente verhandelt worden, um sie in das Basis-Versicherungspaket aufzunehmen. Aber die Macht eines kleinen Landes sei zu klein, um den Schwächen der globalen Arzneimittelforschung beizukommen. Die Verhandlungsunion der Beneluxa-Staaten (Benelux plus Österreich) sei ein erster Schritt, die Verhandlungsmacht zu stärken.

Die Forderung nach einem öffentlichen „return on investment“ unterstützt Bruins ebenso wie die Empfehlung, die öffentliche Forschung weiter voranzubringen. Als Beispiel, wie man auch in frühen klinischen Phasen fördern wolle, nannte er das Oncode Institute.[4] Es soll mit öffentlicher Finanzierung die Entwicklung der Krebstherapie voranbringen.

Taten sollen folgen

Drei Parteien (GroenLinks, SP und PvdA) haben nun gemeinsam eine Initiative mit 20 konkreten Maßnahmen vorgelegt, um so die Empfehlungen des Rats in die Tat umzusetzen.[5] Da die Pharmaindustrie bei den Verhandlungen zu viel Macht habe, solle die Regierung ihre rechtlichen Möglichkeiten ausreizen und auch Zwangslizenzen verhängen. Insgesamt sollten die Preisverhandlungen transparent werden. Zudem sei die Patentverlängerung abzuschaffen. Ein nationaler Forschungsfond solle gegründet werden, bei dem die Regierung die Prioritäten festlegt. Der Vorschlag geht demnächst in die parlamentarische Debatte. (CW)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2017, S. 4

[1] Raad voor Volksgezondheid en Samenleving RVS (2017) Development of new medicines: Better, faster, cheaper. www.raadrvs.nl/uploads/docs/Recommendation_Development_of_New_Medicines.pdf

[2] de Visser E (2017) Moet het medicijn echt honderdduizend euro per spuit kosten? Volkskrant 11 Nov. http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-moet-het-medicijn-echt-honderdduizend-euro-per-spuit-kosten~a4535858

[3] Bruins B (2017) Brief zu RVS-advies over ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen. 16. Nov. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/16/kamerbrief-over-rvs-advies-over-ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen

[5] GroenLinks (2017) GroenLinks, PvdA en SP: doorbreek macht farmaceuten. (Meldung vom 21.Nov. 2017) https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-pvda-en-sp-doorbreek-macht-farmaceuten

Bescheidener Fortschritt

Neue Krebsmedikamente meist nicht besser

Nur für ein Drittel der neuen Krebsmedikamente (Onkologika) in Europa ist bei Zulassung belegt, dass sie das Leben verlängern. Auch einige Jahre später hat sich die Datenlage für die neuen Medikamente nicht wesentlich verbessert. Trotz dieser dürftigen Erfolge steigen die Preise für die ohnehin schon enorm teuren Krebsmittel weiter an. Der Weltmarkt war im vergangenen Jahr 113 Mrd. US$ schwer, derzeit wächst er um 15% pro Jahr.[1]

2009-2013 wurden von der europäischen Zulassungsbehörde EMA 68 neue Krebsindikationen zugelassen.[2] Eine Gruppe von WissenschaftlerInnen um Courtney Davis nahm jetzt den Nutzen dieser neuen Mittel unter die Lupe: Zum Zeitpunkt der Zulassung war nur für 24 Medikamente (35%) belegt, dass sie das Leben verlängern. Dabei fiel der Fortschritt für die PatientInnen mit 1,0 bis 5,8 Monaten eher bescheiden aus. Weitere 7 Medikamente verbesserten die Lebensqualität.

Ein Argument für die frühe Zulassung von Krebsmedikamenten ohne klaren Nutzenbeleg ist, dass sich dieser später noch bestätigen würde und sie deshalb PatientInnen nicht vorenthalten werden dürfen. Doch die Auswertung von Davis und KollegInnen zeigt, dass es sich dabei um ein weitgehend leeres Versprechen handelt. Nach über drei Jahren (3,3 bis 8,1 Jahre) zeigte sich nur für weitere 3 Medikamente, dass sie lebensverlängernd wirken, weitere 5 Medikamente verbessern die Lebensqualität. Für die anderen 39 Präparate traf beides gar nicht zu.

Zeit bringt kaum Erkenntnis

Obwohl die Medikamente schon mehrere Jahre auf den Markt sind, ist für die Hälfte (49%) noch immer nicht erwiesen, ob sie den PatientInnen einen greifbaren Zusatznutzen bringen. Das stellt die Angemessenheit eines Zulassungssystems in Frage, das sich bei seinen Entscheidungen häufig auf Surrogate (also Laborwerte oder Röntgenmessungen) stützt, statt relevante Verbesserungen für PatientInnen in den Mittelpunkt zu stellen.

In den USA auch nicht besser

Mit den Ergebnissen von Davis und KollegInnen wird eine frühere Untersuchung von Chul Kim und Vinay Prasad aus den USA bestätigt, die Neuzulassungen von Krebsmedikamenten von 2008-2012 untersuchte.[3] In den USA waren in diesem Zeitraum von 54 neuen Indikationen 36 (67%) auf Basis von Surrogat-Ergebnissen zugelassen worden. Nach im Median[4] 4,4 Jahren konnte nur für 5 von diesen Medikamenten ein Überlebensvorteil festgestellt werden, bei 18 zeigte sich kein Vorteil und bei den restlichen 13 ist es nach wie vor unklar, ob sie substanzielle Verbesserungen bringen. Besonders schlecht sah es bei den beschleunigt zugelassenen Medikamenten aus (15 der 36 Zulassungen). Ein Überlebensvorteil konnte später nur für eines davon belegt werden, bei über der Hälfte ist der Nutzen weiterhin unklar.

EMA wehrt sich

Die europäische Behörde reagierte auf die Veröffentlichung von Davis empfindlich. Francesco Pignatti, Chef der Abteilung für Onkologika bei der EMA behauptete, dass „es bekannt ist, dass in vielen Situationen das Zeigen eines klaren Effekts auf das Überleben oder die Lebensqualität nicht praktikabel ist und ein Vorteil auf Basis anderer Ergebnisse gezeigt werden kann.“[5] Vinay Prasad, der das Editorial für den Davis et al. Artikel geschrieben hat, entgegnete darauf: „Bedauerlicherweise sind seine Argumente international kein Konsens, sie werden lediglich häufig wiederholt.“[6]

So sei die Behauptung Pignattis, dass Überlebensvorteile einer neuen Therapie statistisch nicht mehr messbar wären, weil sie durch die Erfolge nachfolgender Therapien „verdünnt“ würden, doch etwas merkwürdig. Denn das bedeute ja, dass ältere Medikamente den gleichen Effekt auf das Überleben hätten wie das neue. Prasad verglich das Argument der EMA mit einem Marathonläufer, der nach zwei Meilen einen 100.000 Pfund teuren Energydrink nimmt, aber nicht schneller ans Ziel kommt als sonst, weil der Effekt des Drinks über die lange Strecke hinweg durch weitere preisgünstige Getränke „verdünnt“ wurde.

Pignatti bleibt für sein Argument, ein längeres progressionsfreies Überleben (PFS, also die Zeitspanne, in der ein Tumor nicht wächst) würde das Auftreten von Krankheitssymptomen hinauszögern, Belege schuldig. Denn man könnte Surrogate wie PFS durchaus validieren, also zeigen, dass sie tatsächlich die Symptome verringern.

Prasad weist darauf hin, dass Unterschiede im Tumorwachstum meist mit einer willkürlich gesetzten Grenze bestimmt werden. Zunahme um 20% (Krankheit schreitet fort), Abnahme um 30% (Response, d.h. der Tumor reagiert auf das Medikament). Dass es einem Patienten besser geht, dessen Tumor um 19% wächst, als einem, bei dem er um 21% wächst, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Dazu kommt, dass die Messungen auf einer Computertomographie je nach AuswerterIn stark voneinander abweichen können.

Prasad fordert Belege, dass eine Änderung von Messwerten auch tatsächlich eine substanzielle Verbesserung des Befindens der PatientInnen widerspiegelt. Wichtiger noch ist, dass die gemessene Response (also z.B. der Tumor schrumpft) in ersten Studien zu einem Medikament fast immer „besser“ ist als in den nachfolgenden Studien und dass selbst Mittel mit einer beeindruckenden Response in späteren Studien keinerlei Vorteile beim Überleben oder der Lebensqualität zeigten. Manchmal mussten deshalb Mittel sogar wieder vom Markt genommen werden.

Interessenkonflikte

Andrea DeCensi, Onkologe an einem Genueser Krankenhaus, macht in seiner Reaktion auf den Artikel von Davis et al. darauf aufmerksam, dass Interessenkonflikte eine wichtige Rolle, sowohl für die fragwürdigen Entscheidungen der EMA als auch die große Begeisterung von vielen OnkologInnen für neue Krebsmedikamente, spielen könnten.[7] Die EMA finanziert sich zu 89% aus Gebühren der Industrie und „in der medizinischen Onkologie haben die finanziellen Beziehungen [zur Industrie] über die Jahre zugenommen und die Forschung, die Sichtbarkeit in der Wissenschaft und die Karrieren beeinflusst.“

DeCensi verweist auf eine Studie von Beverly Moy und KollegInnen: Beiträge von AutorInnen mit finanziellen Interessenkonflikten wurden auf den Jahrestagungen der American Society of Clinical Oncology (ASCO) viel prominenter präsentiert als solche von AutorInnen ohne solche Konflikte.[8] Bei rund einem Drittel der akzeptierten Kongress-Abstracts (36%) gab es mindestens einen Interessenkonflikt. Bei den Ergebnissen, die im Plenum vorgestellt wurden, waren es hingegen 83%.

Zudem haben die ZuhörerInnen kaum eine Chance, diese Konflikte wahrzunehmen. Eine Auswertung der Vorträge bei der ASCO Konferenz von 2015 zeigt, dass es bei 38% der RednerInnen unmöglich war, die Folien mit den Interessenkonflikten zu Ende zu lesen. Die Zeit war aufgrund der Länge des Textes dafür viel zu kurz – also ausgerechnet bei den ReferentInnen, die die meisten Konflikte hatten.[9]

Schließlich spielt auch die von den Firmen angeworfene PR-Maschine für neue Medikamente eine große Rolle. Der Pharma-Brief berichtete am Beispiel des Brustkrebsmedikaments Palbociclib darüber.[10] Dabei ist der Marketingaufwand umso größer, je geringer der Nutzen ist. So kann auch mit zweifelhaften Produkten ein großer Umsatz erzielt werden. Diesen für PatientInnen und den medizinischen Fortschritt schädlichen Mechanismus haben Howard Brody und Donald Light treffend als „Inverse benefit law“ bezeichnet.[11]

Überleben auch nur ein Surrogat?