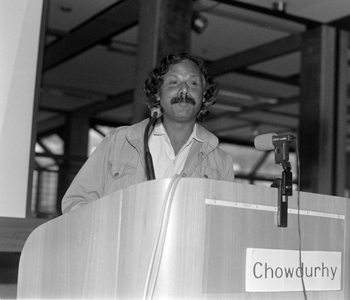

Vom Globalen Süden lernen

Nachruf auf Zafrullah Chowdhury

Am 11.4.2023 starb Dr. Zafrullah Chowdhury im Alter von 81 Jahren. Er hat wie kein anderer die Gesundheitspolitik in Bangladesch und weit darüber hinaus geprägt. Während des Befreiungskrieges, der zur Gründung des Staates führte, baute er 1971 ein Krankenhaus auf und im Jahr darauf gründete er das Volksgesundheitszentrum „Gonoshastaya Kendra“, das sich u.a. der Ausbildung von Gemeindegesundheitsarbeiter*innen widmete und so die Basisgesundheitsversorgung vor Ort stärkte.

Ich begegnete Zafrullah das erste Mal vor 40 Jahren auf einer Konferenz von WEMOS in Amsterdam. Dort kritisierte er die Vermarktung von Anabolika als Wachstumsförderer bei Kindern durch westliche Firmen. Werbeslogan: „Hilft das Normalgewicht und ‑größe zu erreichen“.[1] Das ist nicht nur riskant, sondern stoppt das Wachstum der Kinder auch vorzeitig, sie bleiben zu klein. Zafrullah setzte das Ganze in einen Public Health-Kontext: Was Kinder zum Gedeihen brauchen, ist genug Essen, aber keine gefährlichen Medikamente.

Die BUKO Pharma-Kampagne war von der Nationalen Medikamentenpolitik des Landes (1982) beeindruckt, die von Zafrullah inspiriert war und die er vehement verteidigte. Deshalb entschieden wir uns, ihn zu unserer Konferenz „Weniger Medikamente – bessere Therapie. Von der Dritten Welt lernen“ (1987) einzuladen. Aber Zafrullahs Einsatz für eine rationale Medikamentenpolitik gefiel Big Pharma nicht. Die deutsche Botschaft in Dhaka verweigerte ihm das Visum. Begründung: Er sei der deutschen Pharmaindustrie feindlich gesonnen. Es bedurfte der Intervention einer grünen Bundestagsabgeordneten, um diese Ablehnung zu kippen. Zafrullah erreichte unsere Konferenz in Bielefeld gerade noch rechtzeitig. Eine wichtige Botschaft, die er uns dort mitgab: Es reicht nicht, eine Liste unentbehrlicher Medikamente aufzustellen, man muss gleichzeitig auch die irrationalen Medikamente loswerden – Bangladesch war zu dieser Zeit ziemlich erfolgreich dabei. Denn ein Medikament kann noch so schlecht sein, durch aggressives Marketing fänden sich immer Ärzt*innen, die es verschrieben.

Im Jahr 2000 gab es in Gonoshastaya Kendra ein ganz besonderes Ereignis: Die erste People’s Health Assembly mit über 1.500 Teilnehmer*innen aus 93 Ländern fand dort statt.[2] Zafrullah war es wichtig, dass die Teilnehmenden nicht nur reden, sondern auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Land sehen: Armut, soziale Bewegungen, vorbildliche Projekte und Nischen enormen Reichtums – die sozialen Determinanten von Gesundheit. Das Treffen war die Geburtsstunde des People’s Health Movement, die Pharma-Kampagne war dabei.[3]

Über die Jahre bin ich Zafrullah immer wieder begegnet (zuletzt leider nur noch virtuell). Ich werde ihn immer als einen Menschen in Erinnerung behalten, dem Empowerment als Weg zu besserer Gesundheit enorm wichtig war. Möge er in Frieden ruhen.

Jörg Schaaber

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2023, S. 6

Bild: Zafrullah Chowdhury auf der Konferenz Weniger Medikamente – bessere Therapie der Pharma-Kampagne 1987 in Bielefeld

[1] New Internationalist (1983) Hunger and the wonder drug.1 Nov. https://newint.org/features/1983/11/01/hunger [Zugriff 12.5.2023]

[2] Pharma-Brief (2001) Weltgesundheitsversammlung von unten. Nr. 2-3, S. 4

[3] Pharma-Brief (2001) Die Gesundheitscharta der Menschen. Spezial Nr. 1

Abnehmende Transparenz:

Wie Novo Nordisk Stimmung für Schlankheitsmittel macht

Im März 2023 empfahl die englische Nutzenbewertungsagentur NICE das Abnehmmittel Semaglutid (Wegovy®) der dänischen Firma Novo Nordisk für die Erstattung durch den Nationalen Gesundheitsdienst.[1] Der britische Observer deckte auf, dass es dabei nicht so ganz mit rechten Dingen zuging.[2]

Mindestens drei der Expert*innen, die das NICE vor seiner Entscheidung anhörte, hatten Geld von der Firma angenommen. Prof. John Wilding verschwieg gegenüber dem NICE, dass er Präsident der European Association for the Study of Obesity ist, die innerhalb von drei Jahren über 3,6 Millionen Pfund von Novo Nordisk erhielt. Das ebenfalls angehörte Royal College of Physicians fand es nicht mitteilenswert, dass es über 100.000 Pfund Sponsorengeld von der Firma erhalten hatte. Die UK Association for the Study of Obesity (ASO) teilte dem NICE immerhin mit, eine ebenso hohe Summe bekommen zu haben. Die ASO wiederum ist Mitglied im oben genannten europäischen Verband und der World Obesity Federation, die sich beide ebenfalls für Wegovy® stark machen. Beide Verbände deklarieren nicht, dass sie Millionen Pfund Unterstützung von Novo Nordisk bekamen und diese einen bedeutenden Teil ihrer Budgets ausmachen.

Hype in den Medien

Prof. Jason Halford pries den Schlankmacher im öffentlichen Rundfunkprogramm BBC Today. Die Hörer*innen erfuhren nicht, dass die World Obesity Federation, deren Präsident er ist, in den letzten drei Jahren 4,3 Millionen Pfund von Novo Nordisk erhielt.

Das britische Science Media Centre (Eigenwerbung SMC: „Der Öffentlichkeit und Politiker*innen präzise und evidenzbasierte Informationen zu Verfügung stellen“) hat sich in dieser Sache auch nicht mit Ruhm bekleckert. Es veröffentlichte fünf Statements von Wissenschaftler*innen zur Einordnung der NICE-Entscheidung.[3] Die meisten kritisierten, dass Semaglutid nur zwei Jahre verschrieben werden darf. Zwei der Befragten gaben Interessenkonflikte mit Novo Nordisk an. Wobei es bei Prof. Nick Finer zunächst nur hieß, dass er bis Juli 2022 Angestellter der Firma war. Erst nachdem der Observer nachfragte, ergänzte das SMC zwei Tage später, dass er Chefwissenschaftler von Novo Nordisk war. Da hatte die Tagespresse Finers Aussage, dass Wegovy ein „Game Changer“ sei, schon gedruckt.

Wo ist der Nutzen?

Eigentlich verwundert es nicht, dass Novo Nordisk so viel Geld in die Werbung steckt, denn es ist keineswegs klar, wie viel Semaglutid den Übergewichtigen wirklich nützt.[4] Patient*innen ohne Diabetes verloren 9 % mehr Gewicht als unter Placebo, bei Diabetiker*innen waren es 7 %. Vor allem ist der Effekt aber nicht nachhaltig. Eine weitere Studie zeigte, dass ein Jahr nach Absetzen bei den Betroffenen nur noch ein Drittel des ursprünglich erzielten Gewichtsverlusts erhalten blieb.

Ob der Wirkstoff bei Übergewichtigen kardiovaskuläre Erkrankungen verringert, ist noch unbekannt. Das wird in einer Studie geprüft, die im Herbst 2023 abgeschlossen sein soll.

Auch wenn ein früher einsetzendes Sättigungsgefühl für die Wirkung verantwortlich gemacht wird, spielen wohl andere Aspekte ebenfalls eine Rolle: Die Mehrheit der Patient*innen bekommt Magen-Darm-Beschwerden.[5] Dazu kommen – wenn auch deutlich seltener – Kopfschmerzen, Schwindel und Schwäche. Echte Sorgen bereitet, dass mitunter diabetische Retinopathien auftreten (Schädigung der lichtempfindlichen Membran am Augenhintergrund). Im Tierversuch wirkte Semaglutid gar krebserregend.[3]

Selbst Pharma wird es zu viel

Sogar dem britischen Pharmaverband ABPI ging die Vermarktungspraxis von Novo Nordisk schon früh über die Hutschnur. Nach einer Beschwerde über die Werbemethoden für das Abnehmmittel Saxenda® (Liraglutid) der Firma, das zur selben Wirkstoffgruppe (GLP-1-Agonisten) wie Semaglutid gehört, hatte der Verband Novo Nordisk im Dezember 2022 abgemahnt. Die Firma hatte 4.399 Ärzt*innen „fortgebildet“, allerdings ging es dabei ausschließlich um die Vorteile von GLP-1-Agonisten und die Risiken wurden heruntergespielt. Novo Nordisk ist derezit der einzige Anbieter für zum Abnehmen zugelassene Medikamente in dieser Wirkstoffgruppe.[6]

Da die Firma sich uneinsichtig zeigte, entzog der ABPI ihr im März 2023 für zwei Jahre sämtliche Mitgliedsrechte. In der Begründung heißt es, dass das Verhalten „wahrscheinlich die pharmazeutische Industrie in Misskredit bringen und das Vertrauen in sie verringern“ würde.[7]

In Deutschland bleibt uns Wegovy® trotz EU-Zulassung vorläufig erspart. Das Produkt ist in den USA dermaßen populär, dass Novo Nordisk mit dem Herstellen nicht hinterherkommt. Da sich dort die mit Abstand höchsten Preise durchsetzen lassen, müssen andere Märkte warten. In England wurde zwischen dem NICE und der Firma eine Geheimhaltung des Preises vereinbart.

Warum die Industrie einen solchen Hype um die neuen Schlankmacher macht, verwundert nach Marktanalysen nicht: Es wird mit jährlichen Umsätzen von 100 Milliarden US$ gerechnet. Der Aktienkurs von Novo Nordisk ist seit der Einführung von Wegovy® in den USA im Juni 2021 um 140% gestiegen.[8] (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2023, S. 5

[1] NICE (2023) NICE recommended weight-loss drug to be made available in specialist NHS services www.nice.org.uk/news/article/nice-recommended-weight-loss-drug-to-be-made-available-in-specialist-nhs-services [Zugriff 11.5.2023]

[2] Das S (2023) Revealed experts who praised new ‘skinny jab’ received payments from drug maker Pharmaceuticals industry. The Guardian 12 March www.theguardian.com/business/2023/mar/12/revealed-experts-who-praised-new-skinny-jab-received-payments-from-drugmaker

[3] SMC (2023) Expert reaction to NICE guidance: ‘Semaglutide for managing overweight and obesity’ www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-nice-guidance-semaglutide-for-managing-overweight-and-obesity/ [Zugriff 8.3.2023 (Wayback Machine) und 11.5.2023]

[4] Prescrire International (2023) Semaglutide (Wegovy®) for excess body weight. 32, p 36

[5] 73% unter Semaglutid, 47% unter Placebo

[6] PCMCA (2022) Interim case report 3525/6/21, 30 Nov. www.pmcpa.org.uk/media/3646/3525-interim-case-report-30-november-2-dec-update-2-2022.pdf [Zugriff 11.5.2023]

[7] ABPI (2023) Novo Nordisk suspended from ABPI membership. 16 March www.abpi.org.uk/media/news/2023/march/novo-nordisk-is-suspended-from-abpi-membership [Zugriff 11.5.2023]

[8] Skydsgaard N (2023) Novo Nordisk cuts some US supply of obesity drug Wegovy to cope with demand. Reuters 4 May www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/drug-maker-novo-nordisks-q1-beats-forecasts-2023-05-04 [Zugriff 11.5.2023]

Patient*innenberatung wird besser

UPD wird neu aufgestellt, aber Zweifel bleiben[1]

An der Beratungsqualität und Trägerschaft der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) gab es herbe Kritik. Jetzt gibt es einen Neustart. Doch trotz deutlicher Verbesserungen hat auch die neue Struktur Schwächen.

Unabhängige Beratung für Patientinnen und Patienten, das ist eine wichtige Aufgabe: Ist das neue Medikament, das mir verschrieben wurde, wirklich die beste Wahl? Ist eine Knie-OP wirklich nötig oder gibt es auch andere Behandlungsoptionen? Warum zahlt die Kasse eine Therapie nicht? Der Gesetzgeber hat den Bedarf bereits vor vielen Jahren erkannt und die UPD geschaffen. Doch das ganze Projekt hatte einen Geburtsfehler: Der Träger wurde in einem Ausschreibungsverfahren durch die Krankenkassen ausgewählt. Beim ersten Mal kamen gemeinnützige Patienten- und Verbraucherorganisationen zum Zug. 2016 ging die UPD dann an einen kommerziellen Anbieter, der auch für die Pharmaindustrie arbeitet. Der musste nicht nur einen neuen Stab von Berater*innen aufbauen, es kamen auch andere Zweifel auf: 2020 monierte der Bundesrechnungshof zu wenig Angebote für Patient*innen durch die UPD und undurchsichtige Geldabflüsse an die Muttergesellschaft.[2] Dann prüfte im selben Jahr die Stiftung Warentest die Qualität der Beratungen. Die Ergebnisse waren wenig erfreulich.[3] Eine durch die Krankenkassen veranlasste Evaluation im Jahr 2022 sah zwar Fortschritte, aber dennoch Verbesserungsbedarf.[4]

Das führte zu einer breiten Debatte, wie es besser gemacht werden kann. Am 31.3.2023 nahm im Bundesrat die Neuaufstellung der Patient*innenenberatung die letzte Hürde.[5] Die gute Nachricht zuerst: Die UPD wird dauerhaft in eine Stiftung überführt, dadurch wird die Kontinuität gesichert und kommerzieller Einfluss ausgeschlossen. Aber an der neuen Struktur gibt es trotzdem Kritik. Statt die UPD – wie von vielen Sachverständigen vorgeschlagen – aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren, wird der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen beauftragt, die Stiftung einzurichten und aus Kassenbeiträgen zu finanzieren.

Die gefundene Lösung bedeutet einen nicht unerheblichen Einfluss der Kassen auf die Gestaltung der Stiftung. Das kann problematisch sein, denn schließlich geht es bei jeder vierten Beratung auch um Schwierigkeiten, die Patient*innen mit ihrer Krankenkasse haben.

Konkret haben sich im verabschiedeten Gesetz im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf auf den letzten Metern die Eingriffsrechte der Kassen vergrößert. Zwar dürfen die Kassen nicht immer mit abstimmen, aber ihr Mitspracherecht betrifft jetzt noch mehr wesentliche Bereiche. Dazu gehören die Stiftungssatzung, die Auswahl des zweiköpfigen hauptamtlichen Stiftungsvorstands, der die Leitung der UPD übernehmen wird. Bei der Aufstellung des Haushalts und dessen Kontrolle kann der GKV-Spitzenverband nun Entscheidungen zunächst blockieren – und ohne Geld läuft bekanntlich nichts. Diese Blockade lässt sich nur mit einer Dreiviertel-Mehrheit aufheben.

Im Stiftungsrat, der die grundlegenden Entscheidungen über die Struktur der UPD treffen wird, hat die Vertretung der Patient*innen nach dem verabschiedeten Gesetz die Hälfte der Stimmen (sieben Sitze). Die Kassen, Ministeriumsvertreter*innen und Abgeordnete erhalten je zwei Sitze. Dazu kommt als Vorsitzender der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, der bei Stimmengleichheit das Zünglein an der Waage ist. Sollte die Private Krankenversicherung sich freiwillig an der UPD beteiligen, sind die Betroffenen sogar in der Minderheit.

Und auch das wurde erst am Schluss geändert: Entscheidungen über die Stiftungssatzung, die die Struktur der UPD bestimmt, können statt mit einfacher nur mit Zweidrittel-Mehrheit getroffen werden. Das schmälert den Einfluss der Patientenvertretung erheblich. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 3/2023, S. 4

Bild: Menschen © Dovapi/iStock

[1] Zuerst veröffentlicht in GPSP 3/2023

[2] Maybaum T (2020) Deutsches Ärzteblatt; 117, S. A1316

[3] Test (2020) Nr. 7, S. 92

[4] Prognos (2022) Evaluation der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) www.gkv-spitzenverband.de

[5] Gesetz zur Änderung des Fünften Buches – Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland. (23.3.2023)www.bundesrat.de/drs.html?id=115-23

Macht Forschung Medikamente so teuer?

Neue Schätzung der Kosten für Krebsmedikamente

Exorbitante Preise für neue Medikamente rechtfertigt die Pharmaindustrie mit dem hohen Aufwand für die Erforschung neuer Wirkstoffe. Industrienahe Schätzungen gelten als maßlos überhöht, sind aber wegen fehlender Transparenz kaum überprüfbar. Eine neue Studie zeigt: Innerhalb weniger Jahre verdient die Industrie mit ihren Medikamenten im Schnitt das Zehnfache der Forschungskosten.[1]

Zwei Wissenschaftler aus den USA haben jetzt einen interessanten Ansatz gewählt, um eine etwas zuverlässigere Antwort auf die Frage, was Forschung wirklich kostet, zu finden. Dabei wählten sie neue Krebsmittel aus, die mit Preisen von meist über 50.000 € pro PatientIn und Jahr besonders teuer sind.

Keine Firma ist bereit, ihre Kosten für ein einzelnes Medikament nachvollziehbar offenzulegen. Vinay Prasad (Oregon University, Portland) und Sham Mailankody (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) umschifften dieses Hindernis, indem sie nur Firmen einbezogen, die erstmals ein Medikament in den USA auf den Markt brachten. Damit enthält die Firmenbilanz die gesamten Forschungsaufwendungen für dieses eine Produkt, einschließlich Fehlschläge.

Für ihre Analyse nutzten sie die relativ umfangreichen Wirtschaftsdaten, die Firmen bei der Börsenaufsicht (US-Security and Exchange Commission) hinterlegen müssen. Da diese Zahlen auch steuerrelevant sind, ist davon auszugehen, dass die Firmen ihre Aufwendungen für ihr neues Medikament vollständig angeben.

Im Zeitraum 2006-2015 gab es zehn Firmen, die ihr allererstes Krebsmedikament in den USA auf den Markt brachten und vorher dort auch kein anderes Arzneimittel zur Zulassung gebracht hatten. Neun von den zehn Medikamenten waren sogenannte Orphan drugs, richteten sich also gegen seltene Erkrankungen.

Als Beginn der Forschungsaktivitäten wurde ein Zeitraum von zwei Jahren vor der ersten Erwähnung der Substanz in der biomedizinischen Literatur angenommen. Das spiegelt den üblichen Zeitraum der präklinischen Entwicklungsphase wider. So gerechnet dauerte es vom Beginn der Forschung bis zur Zulassung im Mittel 7,3 Jahre (5,8-15,2 Jahre).

Alle Firmen entwickelten gleichzeitig mehrere Wirkstoffe. Für die Auswertung wurden sämtliche Forschungskosten einbezogen, um auch die Fehlschläge zu berücksichtigen. Die mittleren Kosten betrugen 648 Mio. US$, dabei gab es eine große Spannbreite von 157,3 Mio. bis 1.950,8 Mio. US$. Auch machte es einen Unterschied ob es sich um eine neue therapeutische Klasse handelte (Kosten im Median 899,2 Mio. US$) oder ob das Medikament ein schon bekanntes Wirkprinzip nutzte (Median 328,1 Mio. US$).

Es lohnt sich

Im nächsten Schritt untersuchten Prasad und Mailankody, wieviel Umsatz mit den neuen Medikamenten gemacht wurde. Forschungskosten von insgesamt 7,2 Mrd. US$ stehen Umsätze von 67,0 Mrd. US$ gegenüber. Mit einer Ausnahme haben die Firmen die Forschungskosten locker wieder hereingeholt. Und das, obwohl die Periode der exklusiven Vermarktung (gut 14 Jahre) noch lange nicht zu Ende ist. Die Medikamente waren im Mittel erst 4 Jahre auf dem Markt.

Einschränkungen

Die Auswahl der Medikamente und Firmen war natürlich selektiv, weil nur für kleine neue Firmen die erstmals für den US-Markt produzierten, die Forschungskosten aus den bei der Börsenaufsicht hinterlegten Daten klar zuordenbar sind. Man könnte argumentieren, dass diese Newcomer noch wenig erfahren waren und deshalb höhere Kosten hatten, andererseits sind sie möglicherweise auch innovativer.

In der vorliegenden Studie wurden Subventionen und Steuervorteile nicht von den Kosten abgezogen. Diese können aber eine erhebliche Ersparnis für den Hersteller darstellen.[2]

VFA-Kritik

Der Pharmaverband VFA behauptet, die Aussagen von Prasad und Mailankody seien „falsch“ und „fehlerhaft“ und „spricht von „methodischen Mängeln“, ohne diese Vorwürfe im Detail zu begründen.[3] Dabei suggeriert der VFA in seiner Pressemitteilung, die US-Autoren hätten wichtige Informationen weggelassen. Nichts ist weniger wahr. Die Auswahl der untersuchten Firmen ist genau begründet, die Quellen angegeben und die Forschungskosten sowie der Umsatz für jedes Medikament genau benannt. Genau das macht die Stärke der aktuellen Studie aus – im Gegensatz zu den von der Industrie häufig zitierten Zahlen von DiMasi und Kollegen, die keinerlei Angeben zu konkreten Produkten machen und auf Zahlen von nicht genannten Firmen basieren.[4]

Einigermaßen fadenscheinig ist der Kritikpunkt des VFA, die Stichprobe sei nicht repräsentativ. Dabei ist die Auswahl der Firmen ja genau der Geheimhaltung der tatsächlichen Forschungskosten geschuldet. Auch das Argument es koste weniger, Medikamente gegen seltene Erkrankungen zu entwickeln, überzeugt nicht. Denn zum einen lagen die Forschungskosten für das einzige Nicht-Orphan Medikament mit 473,3 Mio. US$ unter dem Durchschnitt der Stichprobe, zum anderen unterlässt es der VFA den nach der Zulassung erzielten Umsatz zu erwähnen, der im Schnitt das Zehnfache der Forschungskosten betrug.

Vollends unglaubwürdig wird es, wenn der VFA behauptet, die präklinische Phase der Forschung koste 674 Mio. US$. Diese Zahl stammt aus einer Publikation von Mitarbeitern der Firma Lilly und übersteigt selbst die aufgeblasenen Zahlen von DiMasi um die Hälfte.[2], [4]

Was bleibt?

Die Forschungskosten rechtfertigen nicht die hohen Medikamentenpreise. Die Vermarktungsrechte für fünf der zehn Medikamente wurde nach der Zulassung von größeren Firmen aufgekauft, was einerseits kein gutes Licht auf die eigene Innovationsfähigkeit von Big Pharma wirft, andererseits zeigt, dass es sehr lukrativ ist, neue Wirkstoffe zu entwickeln. Ob sie alle nützlich sind, steht auf einem anderen Blatt. Denn die meisten Medikamente der untersuchten Stichprobe wurden auf Grund von Surrogatkritierien zugelassen, nicht aber weil sie das Leben der PatientInnen verlängern oder verbessern (siehe auch Leitartikel). (JS)

Artikel aus dem Pharmabrief 8-9/2017, S. 4

Bild Labor © totojang1977/ fotolia

[1] Prasad V and Mailankody S (2017) Research and development spending to bring a single cancer drug to market and revenues after approval. JAMA Int Med; doi:10.1001/jamainternmed.2017.3601

[2] Light DW and Warburton R (2011) Demythologizing the high costs of pharmaceutical research. BioSocieties, p 1

[3] VFA (2017) US-Publikation liefert falsche Berechnung der Entwicklungskosten von Krebsmedikamenten. Pressemitteilung vom 18. Sept.

[4] Tufts Center for the Study of Drug Development (2014) Cost of Developing a New Drug. Briefing 18Nov http://csdd.tufts.edu/files/uploads/Tufts_CSDD_briefing_on_RD_cost_study_-_Nov_18,_2014..pdf

Bescheidener Fortschritt

Neue Krebsmedikamente meist nicht besser

Nur für ein Drittel der neuen Krebsmedikamente (Onkologika) in Europa ist bei Zulassung belegt, dass sie das Leben verlängern. Auch einige Jahre später hat sich die Datenlage für die neuen Medikamente nicht wesentlich verbessert. Trotz dieser dürftigen Erfolge steigen die Preise für die ohnehin schon enorm teuren Krebsmittel weiter an. Der Weltmarkt war im vergangenen Jahr 113 Mrd. US$ schwer, derzeit wächst er um 15% pro Jahr.[1]

2009-2013 wurden von der europäischen Zulassungsbehörde EMA 68 neue Krebsindikationen zugelassen.[2] Eine Gruppe von WissenschaftlerInnen um Courtney Davis nahm jetzt den Nutzen dieser neuen Mittel unter die Lupe: Zum Zeitpunkt der Zulassung war nur für 24 Medikamente (35%) belegt, dass sie das Leben verlängern. Dabei fiel der Fortschritt für die PatientInnen mit 1,0 bis 5,8 Monaten eher bescheiden aus. Weitere 7 Medikamente verbesserten die Lebensqualität.

Ein Argument für die frühe Zulassung von Krebsmedikamenten ohne klaren Nutzenbeleg ist, dass sich dieser später noch bestätigen würde und sie deshalb PatientInnen nicht vorenthalten werden dürfen. Doch die Auswertung von Davis und KollegInnen zeigt, dass es sich dabei um ein weitgehend leeres Versprechen handelt. Nach über drei Jahren (3,3 bis 8,1 Jahre) zeigte sich nur für weitere 3 Medikamente, dass sie lebensverlängernd wirken, weitere 5 Medikamente verbessern die Lebensqualität. Für die anderen 39 Präparate traf beides gar nicht zu.

Zeit bringt kaum Erkenntnis

Obwohl die Medikamente schon mehrere Jahre auf den Markt sind, ist für die Hälfte (49%) noch immer nicht erwiesen, ob sie den PatientInnen einen greifbaren Zusatznutzen bringen. Das stellt die Angemessenheit eines Zulassungssystems in Frage, das sich bei seinen Entscheidungen häufig auf Surrogate (also Laborwerte oder Röntgenmessungen) stützt, statt relevante Verbesserungen für PatientInnen in den Mittelpunkt zu stellen.

In den USA auch nicht besser

Mit den Ergebnissen von Davis und KollegInnen wird eine frühere Untersuchung von Chul Kim und Vinay Prasad aus den USA bestätigt, die Neuzulassungen von Krebsmedikamenten von 2008-2012 untersuchte.[3] In den USA waren in diesem Zeitraum von 54 neuen Indikationen 36 (67%) auf Basis von Surrogat-Ergebnissen zugelassen worden. Nach im Median[4] 4,4 Jahren konnte nur für 5 von diesen Medikamenten ein Überlebensvorteil festgestellt werden, bei 18 zeigte sich kein Vorteil und bei den restlichen 13 ist es nach wie vor unklar, ob sie substanzielle Verbesserungen bringen. Besonders schlecht sah es bei den beschleunigt zugelassenen Medikamenten aus (15 der 36 Zulassungen). Ein Überlebensvorteil konnte später nur für eines davon belegt werden, bei über der Hälfte ist der Nutzen weiterhin unklar.

EMA wehrt sich

Die europäische Behörde reagierte auf die Veröffentlichung von Davis empfindlich. Francesco Pignatti, Chef der Abteilung für Onkologika bei der EMA behauptete, dass „es bekannt ist, dass in vielen Situationen das Zeigen eines klaren Effekts auf das Überleben oder die Lebensqualität nicht praktikabel ist und ein Vorteil auf Basis anderer Ergebnisse gezeigt werden kann.“[5] Vinay Prasad, der das Editorial für den Davis et al. Artikel geschrieben hat, entgegnete darauf: „Bedauerlicherweise sind seine Argumente international kein Konsens, sie werden lediglich häufig wiederholt.“[6]

So sei die Behauptung Pignattis, dass Überlebensvorteile einer neuen Therapie statistisch nicht mehr messbar wären, weil sie durch die Erfolge nachfolgender Therapien „verdünnt“ würden, doch etwas merkwürdig. Denn das bedeute ja, dass ältere Medikamente den gleichen Effekt auf das Überleben hätten wie das neue. Prasad verglich das Argument der EMA mit einem Marathonläufer, der nach zwei Meilen einen 100.000 Pfund teuren Energydrink nimmt, aber nicht schneller ans Ziel kommt als sonst, weil der Effekt des Drinks über die lange Strecke hinweg durch weitere preisgünstige Getränke „verdünnt“ wurde.

Pignatti bleibt für sein Argument, ein längeres progressionsfreies Überleben (PFS, also die Zeitspanne, in der ein Tumor nicht wächst) würde das Auftreten von Krankheitssymptomen hinauszögern, Belege schuldig. Denn man könnte Surrogate wie PFS durchaus validieren, also zeigen, dass sie tatsächlich die Symptome verringern.

Prasad weist darauf hin, dass Unterschiede im Tumorwachstum meist mit einer willkürlich gesetzten Grenze bestimmt werden. Zunahme um 20% (Krankheit schreitet fort), Abnahme um 30% (Response, d.h. der Tumor reagiert auf das Medikament). Dass es einem Patienten besser geht, dessen Tumor um 19% wächst, als einem, bei dem er um 21% wächst, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Dazu kommt, dass die Messungen auf einer Computertomographie je nach AuswerterIn stark voneinander abweichen können.

Prasad fordert Belege, dass eine Änderung von Messwerten auch tatsächlich eine substanzielle Verbesserung des Befindens der PatientInnen widerspiegelt. Wichtiger noch ist, dass die gemessene Response (also z.B. der Tumor schrumpft) in ersten Studien zu einem Medikament fast immer „besser“ ist als in den nachfolgenden Studien und dass selbst Mittel mit einer beeindruckenden Response in späteren Studien keinerlei Vorteile beim Überleben oder der Lebensqualität zeigten. Manchmal mussten deshalb Mittel sogar wieder vom Markt genommen werden.

Interessenkonflikte

Andrea DeCensi, Onkologe an einem Genueser Krankenhaus, macht in seiner Reaktion auf den Artikel von Davis et al. darauf aufmerksam, dass Interessenkonflikte eine wichtige Rolle, sowohl für die fragwürdigen Entscheidungen der EMA als auch die große Begeisterung von vielen OnkologInnen für neue Krebsmedikamente, spielen könnten.[7] Die EMA finanziert sich zu 89% aus Gebühren der Industrie und „in der medizinischen Onkologie haben die finanziellen Beziehungen [zur Industrie] über die Jahre zugenommen und die Forschung, die Sichtbarkeit in der Wissenschaft und die Karrieren beeinflusst.“

DeCensi verweist auf eine Studie von Beverly Moy und KollegInnen: Beiträge von AutorInnen mit finanziellen Interessenkonflikten wurden auf den Jahrestagungen der American Society of Clinical Oncology (ASCO) viel prominenter präsentiert als solche von AutorInnen ohne solche Konflikte.[8] Bei rund einem Drittel der akzeptierten Kongress-Abstracts (36%) gab es mindestens einen Interessenkonflikt. Bei den Ergebnissen, die im Plenum vorgestellt wurden, waren es hingegen 83%.

Zudem haben die ZuhörerInnen kaum eine Chance, diese Konflikte wahrzunehmen. Eine Auswertung der Vorträge bei der ASCO Konferenz von 2015 zeigt, dass es bei 38% der RednerInnen unmöglich war, die Folien mit den Interessenkonflikten zu Ende zu lesen. Die Zeit war aufgrund der Länge des Textes dafür viel zu kurz – also ausgerechnet bei den ReferentInnen, die die meisten Konflikte hatten.[9]

Schließlich spielt auch die von den Firmen angeworfene PR-Maschine für neue Medikamente eine große Rolle. Der Pharma-Brief berichtete am Beispiel des Brustkrebsmedikaments Palbociclib darüber.[10] Dabei ist der Marketingaufwand umso größer, je geringer der Nutzen ist. So kann auch mit zweifelhaften Produkten ein großer Umsatz erzielt werden. Diesen für PatientInnen und den medizinischen Fortschritt schädlichen Mechanismus haben Howard Brody und Donald Light treffend als „Inverse benefit law“ bezeichnet.[11]

Überleben auch nur ein Surrogat?

Es gibt gute Argumente dafür, dass selbst gut gemachte klinische Studien, die ein längeres Überleben ergeben, den Nutzen eines Medikaments im klinischen Alltag überschätzen. Das liegt an mehreren Faktoren: Die PatientInnen in den Studien sind oft handverlesen, weniger krank und alt als der Durchschnitt, haben keine weiteren Erkrankungen – und werden durch die Teilnahme an einer Studie besser versorgt. Außerdem sind die Überlebensvorteile so gering (Median 2,1-2,5 Monate), dass schon geringere Veränderungen den vermeintlichen Vorteil verschwinden lassen.[12]

Sham Mailankody und Vinay Prasad aus den USA verweisen auf das Beispiel von Sorafenib gegen metastasierenden Leberkrebs.11 In der Zulassungsstudie überlebten die PatientInnen mit Sorafenib 10,7 Monate, unter Placebo 7,9 Monate, also ein Vorteil von 2,8 Monaten. Allerdings verfügten über 90% der PatientInnen über einen guten Gesundheitszustand und das mittlere Alter betrug 65 Jahre. Im wirklichen Leben sieht es nicht so gut aus: Eine Auswertung von Patientendaten aus dem Medicare Programm in den USA zeigte, dass die im Schnitt viel kränkeren und älteren PatientInnen mit 3 Monaten viel kürzer überlebten – und dabei war es egal, ob sie Sorafenib oder Placebo erhielten.

Mailankody und Prasad machen auch praktische Vorschläge, wie man die Situation verbessern kann. So hat die US-Zulassungsbehörde das Recht, Studien zu verlangen, bei denen die Versuchspersonen entsprechend der Zusammensetzung der von der Krankheit betroffenen US-Bevölkerung ausgewählt werden. Alternativ könnte ein in Studien an „IdealpatientInnen“ gezeigter Überlebensvorteil als Surrogat angesehen werden, der zu einer bedingten Zulassung führt – mit der Auflage, weitere gut gemachte Studien durchzuführen. Entweder wird der Vorteil dann bestätigt, oder das Medikament muss wieder vom Markt verschwinden.

Solch strengere Regeln führen vielleicht zu einer geringeren Zahl an neuen Medikamenten, die dafür aber deutlich besser sind. Das ist allemal besser als die Zulassung einer Masse von Mitteln mit zweifelhaftem (Zusatz-) Nutzen. Damit werden letztlich Hersteller belohnt, die mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld verdienen wollen. (JS)

Artikel aus dem Pharmabrief 8-9/2017, S.1

[1] Quintiles IMS (2017) Global Oncology Trends 2017. www.imshealth.com/en/thought-leadership/quintilesims-institute/reports/global_oncology_trends_2017 [Zugriff 31.10.2017]

[2] Dahinter stehen 48 Wirkstoffe, da einige davon für verschiedene Krebserkrankungen zugelassen wurden. Im weiteren Text wird unter Medikament jeweils ein Wirkstoff für eine spezifische Indikation verstanden.

[3] Kim C and Prasad V (2015) Cancer Drugs Approved on the Basis of a Surrogate End Point and Subsequent Overall Survival. JAMA Int Med; 175, p 1992

[4] Der Median ist der mittlere Wert einer Datenreihe. Er gilt bei Werten, die ungleich verteilt sind, als aussagkräftiger als der im Alltag häufig verwendete Durchschnittswert (die Summe aller Werte geteilt durch die Anzahl der Werte).

[5] Pignatti F (2017) Rapid response to Davis C et al. www.bmj.com/content/359/bmj.j4530/rapid-responses

[6] Prasad V (2017) Rapid response to Davis C et al. www.bmj.com/content/359/bmj.j4530/rapid-responses

[7] DeCensi A (2017) Rapid response to Davis C et al. www.bmj.com/content/359/bmj.j4530/rapid-responses

[8] Moy B et al. (2013) Correlation Between Financial Relationships With Commercial Interests and Research Prominence at an Oncology Meeting. J Clin Oncology; 31, p 2678

[9] Boothby et al. (2016) Effect of the American Society of Clinical Oncology’s Conflict of Interest Policy on Information Overload. JAMA Oncology; 2, p 1653

[10] Pharma-Brief (2017) Viel Lärm um nichts? Nr. 4, S. 4

[11] Brody H and Light DW (2011) The Inverse Benefit Law: How Drug Marketing Undermines Patient Safety and Public Health. American Journal of Public Health; 101, p 399

[12] Mailankody S and Prasad V (2017) Overall Survival in Cancer Drug Trials as a New Surrogate End Point for Overall Survival in the Real World. JAMA Oncology; 3, p 889

Pharma-Brief Spezial

Hier finden Sie eine separate Auflistung des Pharma-Brief Spezial. Dies sind Sonderausgaben, die sich auf unterschiedliche Themenschwerpunkte konzentrieren.

Pharma-Brief Archiv

Pharma-Brief Archiv

Unsere Fachzeitschrift Pharma-Brief erscheint acht Mal pro Jahr und bietet gut recherchierte Beiträge rund um das Thema globale Gesundheit. Sie informiert über Zugangsprobleme bei Medikamenten, Arzneimittelrisiken und Nutzenbewertung, mangelnde Transparenz des Arzneimittelmarktes, vernachlässigte Krankheiten, illegale Pharmageschäfte, internationale Gesundheitspolitik und auch über Projekte der BUKO Pharma-Kampagne. Zweimal jährlich erscheint außerdem eine Doppelausgabe mit dem Pharma-Brief Spezial als Beilage. Die Broschüren beleuchten jeweils ein Schwerpunktthema.

Abonnieren Sie den Pharma-Brief und bleiben Sie auf dem Laufenden!

Sie können hier alle Jahrgänge des Pharma-Briefes ab 1981 online lesen.