Die Forschungs-Schatztruhe plündern

Pharmaindustrie will mehr Förderung von Deutschland

Milliarden an öffentlichen Geldern stecken in der Erforschung neuer Therapien. Geht es nach der Pharmalobby, muss es mehr werden. Der Staat soll zusätzlich auch noch Investitionsrisiken absichern. Gewinne will die Branche aber nicht teilen.

Eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestags am 1. März 2023 wirft ein Schlaglicht auf den Einfluss der Industrie auf die Politik. Basis war ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion „Deutschland als Innovations-, Biotechnologie- und Pharmastandort stärken, EU-Mittel sichern […]“. Auf Vorschläge der Parteien waren als Sachverständige IndustrielobbyistInnen, ein Wirtschaftsprofessor und eine Vertreterin der Chemiegewerkschaft geladen, einzige unabhängige Stimme war die Pharma-Kampagne.[1]

Grundlagen legt der Staat

Überraschend war, dass sich die Erzählung, wer forscht, geändert hat. Die Branche hat jahrzehntelang den Mythos gepflegt, dass sie ganz alleine in der Lage sei, neue Medikamente zu entwickeln. Jetzt wird sowohl im CDU/CSU-Antrag als auch in den Stellungnahmen ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Grundlagenforschung eine öffentliche Aufgabe ist. Dafür soll der Staat noch mehr Geld geben, SpitzenwissenschaftlerInnen mit hohen Gehältern an die Universitäten binden und zusätzlich die Einkommenssteuer senken, weil die in den USA ja auch niedriger sei.

Bei den Forschungsergebnissen möchte sich die Industrie weiter frei bedienen. Die Frage nach den Bedingungen für die anschließende Verwertung der in der Grundlagenforschung gewonnenen Erkenntnisse im Sinne von „Public Return on Public Investment“ wird nur von der Pharma-Kampagne zum Thema gemacht: Warum fließen keine Mittel in die öffentlichen Kassen zurück, wenn ein Produkt kommerziell extrem erfolgreich ist?

Den Goldesel mit Geld füttern?

Auf die fragliche Notwendigkeit für staatliche Förderung machte die Pharma-Kampagne in ihrem Statement aufmerksam: Die Zahl der neu zugelassenen Arzneimittel hat in den letzten Jahren zugenommen. Es ist deshalb erst einmal schwer verständlich, warum der Staat noch mehr fördern soll.

Auch angesichts der üppigen Gewinnraten der Branche erscheint der Ruf nach mehr Geld fragwürdig. Gut die Hälfte der Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2020 entfielen auf Produkte von gerade einmal 21 Firmen. Diese großen international tätigen Hersteller, die teure patentgeschützte Medikamente anbieten, erzielten einen Gewinn vor Steuern (EBIT) von durchschnittlich 25,7% ‒ eine Profitrate, von der andere Branchen nur träumen können.[2] Auch im langjährigen Trend erzielen die großen Pharmafirmen im Branchenvergleich hohe Gewinnraten.[3]

Gezielt fördern

Ein wichtiges Argument gegen Förderung mit der Gießkanne ist, dass neue Medikamente den PatientInnen oft keine Vorteile bringen. Seit 2011 gibt es in Deutschland eine verpflichtende Nutzenbewertung. Betrachtet man den Nutzen auf Ebene der bewerteten PatientInnengruppen,[4] dann wurde von 2011 bis zum 1.4.2022 nur bei einem Drittel (30,3%) ein Zusatznutzen gefunden. Deutliche Verbesserungen (erheblicher oder beträchtlicher Zusatznutzen) erzielten nur 12,1%.[5] Dazu kommt eine deutliche Schieflage bei den Krankheiten: Krebsmedikamente machen 30% aller Zulassungen aus, gefolgt von Stoffwechselkrankheiten mit 18%. Neue Antibiotika dagegen muss man mit der Lupe suchen. Und das, obwohl die globale Angst vor einem Postantibiotischen Zeitalter seit Jahren in den Schlagzeilen ist.

Die Nutzenbewertung neuer Arzneimittel und andere Maßnahmen, um die Ausgaben der Krankenkassen zu begrenzen, kamen in den Stellungnahmen der Sachverständigen lediglich als Investitionshindernis zur Sprache. Bloß nicht zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Innovationen keine substanziellen Fortschritte für PatientInnen bringen.

EU-Subventionen

Ein Punkt des CDU/CSU-Antrags war die Unterstützung des Important Project of Common European Interest (IPCEI) für Gesundheit, an dem sich Deutschland inzwischen beteiligt. Diese besondere Form der Wirtschaftsförderung wird von der EU in letzter Zeit vermehrt betrieben (z.B. für die Batterieproduktion für E-Autos). Dass man der profitablen Biotech-Branche unter die Arme greifen muss, erschließt sich allerdings nicht unmittelbar. An IPCEIs gibt es auch generell Kritik. Warum fördert man Projekte großer Firmen, die insgesamt hohe Gewinne erzielen und über genügend Eigenkapital verfügen? Kleinere und mittlere Firmen haben es dagegen schwerer die Förderung zu erhalten. Ein fairer Wettbewerb sieht anders aus.[6] Auch der anschließende Zugang zu den Forschungsprodukten ist nicht geregelt. Es soll zwar einen Übergewinnmechanismus geben, doch der führt lediglich zu einer Umverteilung unter den Projektbeteiligten.[7]

Risiken abwälzen

Der CDU/CSU-Antrag legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Startup-Unternehmen. Solche Ausgründungen aus dem universitären Bereich werden immer wichtiger, weil die „in House“-Entwicklung durch Big Pharma stark abgenommen hat.[8] Hier findet aber nicht nur eine Risikoverlagerung statt, das Ganze wird auch unnötig teuer. WissenschaftlerInnen forschen jahrelang auf Staatskosten und wenn sich abzeichnet, dass daraus ein vermarktungsfähiges Produkt entstehen könnte, wird ein Startup-Unternehmen gegründet. Risikokapital wird eingesammelt und klinische Studien werden durchgeführt. Ist das Medikament erfolgreich, wird das Startup in aller Regel von einer großen Firma aufgekauft.

Das ist aus gesellschaftlicher Sicht nicht vorteilhaft. Denn es entstehen Kosten, die nicht primär auf die Ausgaben für Forschung zurückzuführen sind, sondern auf spekulative Erwerbungen. Sie werden durch überhöhte Medikamentenpreise finanziert – also auf dem Rücken der Krankenversicherten. Dazu zwei Beispiele:

Die Firma Pharmasset, eine Gründung von vier Uni-Wissenschaftlern, hatte den Wirkstoff Sofosbuvir bereits erfolgreich an mehreren hundert Hepatitis-C-PatientInnen getestet, bevor sie aufgekauft wurde. Pharmasset hatte für Forschung 271 Millionen US$ ausgegeben. Gilead kaufte das Startup für 11,2 Milliarden US$.[9] Das Mittel wurde zum Tausendfachen des Herstellungspreises auf den Markt gebracht und bescherte der Firma im Folgejahr einen Konzerngewinn von über 50%.[10]

Zolgensma®, ein Mittel gegen spinale Muskelatrophie, entstand hauptsächlich in der Ohio State University und dem Nationwide Children‘s Hospital. Dort wurde auch die für die Zulassung entscheidende Studie durchgeführt. Brian Kaspar arbeitete von 2004 bis 2017 in beiden Institutionen. Noch während seiner Tätigkeit an der Universität gründete er ein Start-up, das Novartis im Mai 2018 für 8,7 Milliarden US$ kaufte und damit auch die Rechte an dem Produkt erwarb.[11]

Wagniskapital mit Risikobremse

Das kostentreibende Startup-Modell funktioniert nur mit Wagniskapital, also mit Investoren, die auf extreme Profite setzen. Denen möchte die CDU/CSU eine goldene Brücke bauen. Sie fordert, dass der Staat einen „BioTech Future Fonds“ auflegt und mit mindestens einer Milliarde € ausstattet. Damit soll das Risiko der Investoren um ein Drittel gemindert werden.

In der Anhörung gab es weitere Vorschläge, wie Wagniskapital angelockt werden kann. So sollten Versicherungen in riskante Geschäfte investieren dürfen. Selbst der Vorschlag, die staatliche Rentenkasse zu plündern, stieß nicht ernsthaft auf Widerspruch. Statt die Rentenbeiträge im Umlageverfahren an die RentnerInnen direkt wieder auszuzahlen, soll mit den Beiträgen die Spekulation ermöglicht werden.

Man müsse den Investoren günstige Bedingungen bieten, so der Tenor. Denn sonst wanderten sie in andere Staaten ab, Arbeitsplatzverluste drohten. Das alles läuft auf einen Unterbietungswettbewerb hinaus: Wer subventioniert am meisten? Dabei wurde ironischerweise auch gefordert, dass die Übernahme von Startup-Unternehmen durch Investoren außerhalb der EU erleichtert werden solle. Das kann wiederum zur Abwanderung von Forschung und Produktion führen.

Public Return on Public Investment

Wirtschaftsförderung kann das Bruttosozialprodukt steigern, das bedeutet bei Arzneimitteln aber unmittelbar auch höhere öffentliche Ausgaben. Abgesehen von der Pharma-Kampagne schien es unter den Anwesenden keinen zu interessieren, ob die Förderung überhaupt notwendig ist, ob nützliche Medikamente entstehen und zu welchem Preis die Produkte auf den Markt kommen. Auch die Frage nach dem Public Investment ging unter: Wenn der Staat so viel fördert, was bekommt er dann zurück? Eine sinnvolle gezielte Forschungsförderung sieht anders aus. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 2/2023, S. 1

[1] Den Antrag der CDU/CSU, die ausführliche Stellungnahme der Pharma-Kampagne sowie der anderen StellungnehmerInnen und eine Aufzeichnung der Sitzung findet sich hier: www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw09-pa-wirtschaft-innovationsstandort-deutschland-934990

[2] Telschow C et al. (2021) Der Arzneimittelmarkt 2020 im Überblick, in: Schröder, Helmut et al. (Hg.), Arzneimittel-Kompass 2021, Berlin: Springer; S. 264 https://doi.org/10.1007/978-3-662-63929-0_16

[3] Hawksbee L et al. (2022) Don’t worry about the drug industry’s profits when considering a waiver on covid-19 intellectual property rights. BMJ; 376, p e067367 http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2021-067367

[4] Ohne Orphan-Arzneimittel bis 50 Mio. € Umsatz pro Jahr (ab 2023 30 Mio. €), denen aufgrund der gesetzlichen Zusatznutzenfiktion immer ein Zusatznutzen ohne Rücksicht auf die realen Daten bescheinigt werden muss.

[5] Haas A et al. (2022) Ergebnisse des AMNOG-Erstattungsbetragsverfahrens. In: H. Schröder et al. (Hrsg.), Arzneimittel-Kompass 2022. Berlin: Springer, S. 258-262 https://doi.org/10.1007/978-3-662-66041-6_19

[6] Poitiers N and Weil P (2022) Opaque and ill-defined: the problems with Europe’s IPCEI subsidy framework, Breugel, 26 Jan www.bruegel.org/blog-post/opaque-and-ill-defined-problems-europes-ipcei-subsidy-framework

[7] Jones Day (2022) EU Revises State Aid Rules for Important Projects of Common European Interest, February www.jonesday.com/en/insights/2022/02/eu-revises-state-aid-rules-for-important-projects-of-common-european-interest [Zugriff 27.2.2023]

[8] Jung E et al. (2019) Do large pharma companies provide drug development innovation? Our analysis says no. Stat News, 10 Dec www.statnews.com/2019/12/10/large-pharma-companies-provide-little-new-drug-development-innovation/ [Zugriff 27.2.2023]

[9] US Senate (2015) The Pricing of Sovaldi. Committee on Finance www.finance.senate.gov/imo/media/doc/3%20The%20Pricing%20of%20Sovaldi%20(Section%203).pdf

[10] Roy V and King L (2016) Betting on Hepatitis C: How Financial Speculation in Drug Development Influences Access to Medicines. BMJ; 354, p i3718

[11] Frank G (2019) Zolgensma’s Journey from Lab Idea to Gene Therapy for SMA, SMA News Today, 27 June https://smanewstoday.com/news-posts/2019/05/27/zolgensmas-journey-from-lab-idea-to-gene-therapy-for-sma

Medikamentenengpässe – ein hausgemachtes Problem

In letzter Zeit überschlugen sich die Meldungen über fehlende Fiebersäfte für Kinder, aber auch bei wichtigen Krebsmedikamenten gibt es Versorgungslücken. Dabei ist das Problem nicht neu, ExpertInnen warnen seit Jahren immer wieder vor Engpässen.

Vor Dramatisierungen sollte man sich allerdings hüten. Die meisten Lücken sind kurzfristig und oft kann auf andere Mittel ausgewichen werden. Ganz anders sieht es in weiten Teilen des Globalen Südens aus. Dort sind nicht verfügbare Medikamente ein Dauerproblem. Selbst Überlebenswichtiges wie Insulin oder Krebsmittel ist angesichts schwacher Gesundheitssysteme und geringer Einkommen für Kranke oftmals unbezahlbar. Bereits in den östlichen EU-Ländern bringt Big Pharma teure Neueinführungen öfter gar nicht erst auf den Markt. Hierzulande ist Geld keine Barriere und Lieferprobleme sind noch die Ausnahme. Dennoch gibt es auch bei uns genug Gründe zu handeln. Denn die Lieferengpässe sind ein wachsendes Problem.

Kassen-Bashing

Die Krankenkassen aufgrund ihrer Rabattverträge für angeblich nicht mehr kostendeckende Preise verantwortlich zu machen, greift zu kurz. Der Bundestag schuf 2006 die gesetzliche Grundlage für die Ausschreibung generischer Wirkstoffe durch die Kassen mit dem erklärten Ziel, die stetig steigenden Arzneimittelkosten zu dämpfen. Trotz niedrigerer Preise gab es in den vergangenen Jahren bei den Rabattarzneimitteln weniger Lieferausfälle als auf dem freien Markt. Schließlich verschaffen Rabattverträge den Firmen, die den Zuschlag erhalten, planbare Einnahmen. Die Rabattverträge haben auch nicht zu einer Konzentration auf wenige Anbieter geführt, das Gegenteil ist der Fall.[1]

2020 nahmen die AOK in die Ausschreibungen erstmals Klauseln auf, mit denen der Anbieter sicherstellen muss, „dass weder seine eigene Produktion noch die seiner Zulieferer die Gesundheit der Beschäftigten oder die Umwelt“ gefährden und dass ein mindestens drei Monate reichender Vorrat angelegt werden muss.[2] Die Pharmaindustrie zeigte sich wenig begeistert.

Ungesunde Profiterwartungen

Die wichtigere Frage ist, was in der Pharmabranche noch als profitabel gilt und da haben sich die Maßstäbe in den letzten Jahren massiv verschoben. Mit neuen patentgeschützten Arzneimitteln lässt sich extrem viel Geld verdienen. Dazu ein Beispiel: Krebsmedikamente waren schon immer etwas teurer. Obwohl sie nur 0,6% aller Verschreibungen ausmachen, verursachten sie 2011 bereits 5,7% der Arzneimittelkosten der Krankenversicherung. 2021 waren es schon 20,7% – Tendenz weiter steigend. Der Anteil der patentgeschützten Medikamente an den Kosten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nimmt stetig zu. 21 Firmen verursachen gut 50% der gesamten Arzneimittelausgaben der GKV, sie haben im Schnitt eine Gewinnrate von 25,7%.[3]

Trotzdem wird eher bei Generika als bei patentgeschützten Medikamenten an der Kostenschraube gedreht. Die 2011 eingeführte Nutzenbewertung bei neuen Medikamenten bringt zwar Einsparungen bei den teuren Neueinführungen. Die Profitträchtigkeit von Big Pharma hat sie aber nicht gebremst.

Qualitätsmängel

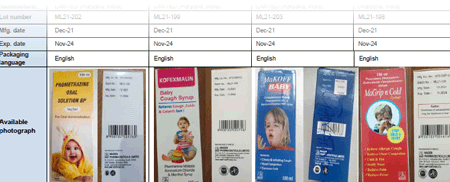

Dazu kommen Qualitätsprobleme, die durch den Druck zur billigeren Produktion verstärkt werden. Auch wenn viele Hersteller im Globalen Süden sauber produzieren, gibt es wegen mangelnder Kontrolle immer wieder Skandale. In den letzten Monaten gab es eine Reihe von Vorfällen mit Husten- und Fiebersirup aus Indien, der durch schlampige Produktion Diethylenglykol (bekannt als Kühlerfrostschutz) enthielt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte vor giftigen Produkten, die in mindestens sieben Ländern, darunter Gambia, Indonesien und Usbekistan, verkauft wurden. Nach Angaben der WHO starben mehr als 300 Kinder.[4] Näher kam uns 2018 die Verunreinigung von Herzmedikamenten mit krebserregenden Nitrosaminen, die in Deutschland zum Rückzug zahlreicher Generika über einen längeren Zeitraum führte. Übrigens ein krasses Versagen der europäischen Kontrollbehörden, die dem chinesischen Grundstoffhersteller grünes Licht für ein kostengünstigeres Produktionsverfahren gaben, das anfällig für Verunreinigungen ist.[5] Nur durch einen Whistleblower flog die Sache auf. Bis heute werden immer wieder neue Wirkstoffe entdeckt, die mit Nitrosaminen verunreinigt sind.[6] Bessere Qualitätskontrollen in der globalen Lieferkette sind also unentbehrlich.

Die Tendenz zur Gewinnsteigerung führt teils zu einer Konzentration auf wenige Rohstoffhersteller. Das ist ein Zustand, der tatsächlich nur durch regulierende staatliche Eingriffe geändert werden kann.

Vorschläge des BMG

Das Bundesgesundheitsministerium hat Mitte Dezember 2022 Eckpunkte zur Vermeidung von Lieferengpässen veröffentlicht.[7] Sie enthalten eine Reihe von sinnvollen Maßnahmen wie die Diversifizierung der Bezugsquellen (übrigens schon länger eine Forderung der Kassen) und mehr Verpflichtungen zur Lagerhaltung. Dass Rabattverträge und Festbeträge jetzt einfach ausgehebelt werden können, bezeichneten die Kassen allerdings als „[…] Weihnachtsgeschenk für die Pharmaunternehmen. Aber ob deshalb künftig Medikamente verlässlicher in Richtung Europa geliefert oder vielleicht sogar wieder mehr produziert werden, steht in den Sternen.“ [8] Dass die Kosten für die Versicherten steigen, ist jedoch vorhersehbar.

Krankes System

Das Kernproblem ist ein monopolisierter Markt mit Produkten von oft fraglichem (Zusatz-)Nutzen. Das auf einem ausufernden Patentschutz hinarbeitende Forschungssystem hat versagt. Es beschert uns Mondpreise und verhindert in vielen Teilen der Welt die Versorgung von Erkrankten. Was wenig Profit verspricht, bleibt auf der Stecke. Wichtige Forschung findet nicht statt, weil sie „nicht lohnt“. Es bleibt dabei: Der Fisch stinkt vom Kopf her. (JS)

Artikel aus dem Pharma-Brief 1/2023

Bild © WHO

[1] Schröder H et al. (Hrsg.) (2021) Arzneimittelkompass 2021 Berlin: Springer, S. 260ff

[2] AOK (2020) Arzneimittelrabattverträge: AOK sanktioniert Umweltsünden und stärkt Liefersicherheit. Pressemitteilung 20. Juli www.aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2020/index_23785.html [Zugriff 24.1.2023]

[3] EBIT; Schröder H et al. (2021) a.a.O., S. 263ff

[4] WHO (2023) WHO urges action to protect children from contaminated medicines. Statement 23 Jan www.who.int/news/item/23-01-2023-who-urges-action-to-protect-children-from-contaminated-medicines [Zugriff 24.1.2023]

[5] arznei-telegramm (2018) Von Valsartan bis Lunapharm. 49, S. 73 https://www.arznei-telegramm.de/html/2018_09/1809073_02.html

[6] Das arznei-telegramm berichtet immer wieder über Verunreinigungen mit Nitrosaminen. Seit 2018 gibt es über 20 Artikel dazu. www.arznei-telegramm.de

[7] BMG (2022) Eckpunktepapier. Vermeidung von Lieferengpässen von Arzneimitteln [Zugriff 8.2.2023]

[8] Pfeiffer D (2022) Medikamentengipfel statt Weihnachtsgeschenke für die Pharmaindustrie. GKV-Spitzenverband www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_1549568.jsp [Zugriff 24.1.2023]

Dieser Beitrag erschien zuerst in analyse & kritik und wurde für den Pharma-Brief erweitert und aktualisiert.

Memento Preis 2022

„Es sind nicht nur die Krankheiten, die vernachlässigt werden, sondern auch die Menschen.“ [1]

Zweimal musste die Verleihung des Memento-Preises digital stattfinden. Dieses Jahr konnten wir die Auszeichnung endlich wieder persönlich überreichen. Die feierliche Zeremonie fand am 20. Oktober im Berliner taz-Haus statt.

Der erste Beitrag des Abends stammte von Evelyne Leandro, die die Gäste mit ihrer persönlichen Geschichte zu vernachlässigten Krankheiten aufrüttelte. Die gebürtige Brasilianerin, die zum Zeitpunkt ihrer Lepra-Diagnose im Jahr 2012 in Deutschland lebte, berichtete eindringlich von ihrer monatelangen Therapie und den begleitenden Problemen. Nach einer oft qualvollen und langen aber letztlich erfolgreichen Behandlung reiste sie zurück in ihre Heimat. Dort nahm sie mit Schrecken die extremen Unterschiede in der medizinischen Versorgung im Vergleich zu Deutschland wahr, die stellvertretend für die Lücke zwischen Globalen Norden und Süden stehen können: „Ich habe mich geschämt. Das System hat versagt.“ Obwohl seit Jahrhunderten bekannt, ist die bakterielle Erkrankung weiter eine Herausforderung für viele ärmere Länder. So erschwert etwa das massive Stigma die frühzeitige Fallfindung. [2] Auch Evelyne Leandro lebt noch immer mit dem Schatten der Erkrankung: „Es ist und bleibt ein Teil von mir.“

Der Medienpreis 2022

Mit dem Medienpreis wurde in diesem Jahr die freie Journalistin Clara Hellner ausgezeichnet. Sie will mit einer Reportage aus Kenia aufzeigen, wie MedizinerInnen, TierärztInnen und PflegerInnen in dem ostafrikanischen Land gegen giftige Schlangenbisse und deren Folgen kämpfen. Die wenigsten Betroffenen haben Zugang zu einem adäquaten Gegengift, dem wichtigsten Instrument in der Behandlung. Hohe Preise, mangelnde Eignung und geringe Verfügbarkeit weisen deutlich auf ein kommerzielles Marktversagen hin. Ein vielversprechender Ansatz für die Zukunft zielt daher auf stärkere lokale Forschung und Produktion. Die Preisträgerin möchte neben Versorgungslücken auch Zusammenhänge zur Klimakrise in den Blick nehmen. Zum Zeitpunkt der Preisverleihung war Hellner bereits nach Kenia gereist, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie schickte ihre Dankesrede daher in Form einer Videobotschaft.

Mit dem Medienpreis wurde in diesem Jahr die freie Journalistin Clara Hellner ausgezeichnet. Sie will mit einer Reportage aus Kenia aufzeigen, wie MedizinerInnen, TierärztInnen und PflegerInnen in dem ostafrikanischen Land gegen giftige Schlangenbisse und deren Folgen kämpfen. Die wenigsten Betroffenen haben Zugang zu einem adäquaten Gegengift, dem wichtigsten Instrument in der Behandlung. Hohe Preise, mangelnde Eignung und geringe Verfügbarkeit weisen deutlich auf ein kommerzielles Marktversagen hin. Ein vielversprechender Ansatz für die Zukunft zielt daher auf stärkere lokale Forschung und Produktion. Die Preisträgerin möchte neben Versorgungslücken auch Zusammenhänge zur Klimakrise in den Blick nehmen. Zum Zeitpunkt der Preisverleihung war Hellner bereits nach Kenia gereist, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie schickte ihre Dankesrede daher in Form einer Videobotschaft.

Anschließend sprach Richard Gordon vom South African Medical Research Council (SAMRC) in einem Videobeitrag über die Entstehung, Funktionsweise und Vorteile des WHO mRNA-

Hubs. Die kooperativ ausgerichtete Plattform in Südafrika meldete schon erste Erfolge bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes, der sich an dem des Herstellers Moderna orientiert. [3] Gleichzeitig ist sie vor allem wichtig als Multiplikator für Know-how rund um die mRNA-Technologie. Bereits 15 Partner in Afrika, Asien, Südamerika und Osteuropa profitieren bislang davon. [3] Gordons Beitrag mahnte die Notwendigkeit von Kooperation statt Duplikation an – eine Erinnerung für den Globalen Norden, die so oft in Aussicht gestellte Zusammenarbeit auf Augenhöhe auch als solche einzulösen. Da sei noch Luft nach oben, schließlich habe etwa Biontech als deutsche mRNA-Firma bislang weder Know-how noch Technologie mit dem Hub geteilt, erinnerte anschließend Melissa Scharwey in der Moderation.

Der Forschungspreis 2022

Den Memento-Forschungspreis erhielt Markus Engstler vom Lehrstuhl für Zell- und Entwicklungsbiologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Klaus Brehm, der die neu zusammengesetzte Forschungsjury vertrat, begründete die Auszeichnung mit den Worten: „Nun, der macht halt verdammt gute Spitzenforschung!“ Engstlers Grundlagenarbeit zum Erreger der Schlafkrankheit böte die Möglichkeit, für neue Ansätze in der Diagnose und Behandlung der Infektionserkrankung, deren Erreger durch die Tsetsefliege übertragen werden. In einer anschaulichen Präsentation vermittelte Markus Engstler die Aktivitäten und Ergebnisse seines Forschungsprojektes. Sein Team konnte ein zuvor nie erfasstes weiteres Entwicklungsstadium des Erregers im Menschen festhalten und zudem einen über 100 Jahre lang bestehenden Irrtum bei der Infektion der Tsetsefliege selbst korrigieren. Engstler verwies auch auf die schwierigen Aussichten der Grundlagenforschung, die sich mit rapide schwindenden Mitteln konfrontiert sieht. Hier komme es maßgeblich auf die öffentliche Hand als Geberin an, da abermals der private Markt kein größeres Interesse zeigt. Engstler bedankte sich schlussendlich herzlich beim Bündnis selbst: „Für mich ist der Preis sehr besonders, weil er von der Zivilgesellschaft vergeben wird.“

Den Memento-Forschungspreis erhielt Markus Engstler vom Lehrstuhl für Zell- und Entwicklungsbiologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Klaus Brehm, der die neu zusammengesetzte Forschungsjury vertrat, begründete die Auszeichnung mit den Worten: „Nun, der macht halt verdammt gute Spitzenforschung!“ Engstlers Grundlagenarbeit zum Erreger der Schlafkrankheit böte die Möglichkeit, für neue Ansätze in der Diagnose und Behandlung der Infektionserkrankung, deren Erreger durch die Tsetsefliege übertragen werden. In einer anschaulichen Präsentation vermittelte Markus Engstler die Aktivitäten und Ergebnisse seines Forschungsprojektes. Sein Team konnte ein zuvor nie erfasstes weiteres Entwicklungsstadium des Erregers im Menschen festhalten und zudem einen über 100 Jahre lang bestehenden Irrtum bei der Infektion der Tsetsefliege selbst korrigieren. Engstler verwies auch auf die schwierigen Aussichten der Grundlagenforschung, die sich mit rapide schwindenden Mitteln konfrontiert sieht. Hier komme es maßgeblich auf die öffentliche Hand als Geberin an, da abermals der private Markt kein größeres Interesse zeigt. Engstler bedankte sich schlussendlich herzlich beim Bündnis selbst: „Für mich ist der Preis sehr besonders, weil er von der Zivilgesellschaft vergeben wird.“

Zum Abschluss des offiziellen Teils appellierte die Moderation an die deutsche Politik, global vernachlässigten Gesundheitsbedürfnissen einen höheren Stellenwert einzuräumen. Dazu gehöre es natürlich auch, die Stimmen der Betroffenen zu hören. (CK, MK)

Weitere Impressionen: Preisverleihung 2022

[1] Zitat von Evelyne Leandro während der Preisverleihung.

[2] Pharma-Brief (2022) Tödliches Spiel auf Zeit. Nr. 2, S. 4

[3] Green A (2022) South Africa‘s mRNA hub confronts old problems and new directions. Devex, 10 Nov. [Zugriff 6.12.2022]

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2022, S. 6-7

Fotos: © Jakob Frey-Schaaber

Screenshot: © Clara Hellner

Brain-Drain in Kerala

Deutschland wirbt Pflegepersonal aus Indien an

Der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal in Deutschland forciert das Anwerben ausländischer Fachkräfte. Die Bundesrepublik hält sich nach eigenen Angaben zwar an die globalen Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation zur internationalen Gewinnung von Gesundheitspersonal. Doch Abwerbeabkommen mit Drittstaaten bekämpfen weder die Ursachen des deutschen Pflegenotstandes, noch tragen sie zu einem weltweit nachhaltigen Pflegesektor bei. Das Gegenteil ist der Fall, wie das Beispiel aus Kerala (Indien) zeigt.

Der prognostizierte Bedarf an Pflegefachkräften in Deutschland ist enorm. Dem zukünftigen Zuwachs an pflegebedürftigen Menschen wird ein dramatischer Personalmangel gegenüberstehen. Fehlten im Jahr 2015 ungefähr 343.000 PflegerInnen, so wächst die Zahl bis 2035 voraussichtlich auf knapp 493.000 an.[1] Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzt Deutschland seit Jahren auf das Anwerben von qualifizierten ausländischen Pflegekräften.[2] Doch dass das Anwerben aus Drittstaaten Grenzen hat, liegt auf der Hand. Das Bundesministerium für Gesundheit erwartet, dass das Potenzial in den Westbalkanstaaten bald ausgeschöpft ist. Bei Fortsetzung der Abwerbung drohe auch diesen Herkunftsländern ein Pflegefachkräftemangel.[3] Statt für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Bezahlung in Deutschland zu sorgen, um den Beruf attraktiver zu machen, werden neue Anwerbeprogramme im Ausland initiiert. Doch dieses Vorgehen ändert nichts an den eigentlichen Ursachen des Fachkräftemangels und Deutschland schiebt damit die eigenen Probleme auf andere Länder ab.

Das Triple-Win-Programm

Im Dezember 2021 schlossen die Bundesagentur für Arbeit und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ein Abkommen mit dem indischen Bundesstaat Kerala.[4] Erste Rekrutierungen sind für das Jahr 2022 geplant. Ab 2023 sollen die Einreisen beginnen und keralische Pflegefachkräfte in Deutschland arbeiten können.[5] Das sogenannte Triple-Win-Programm soll Vorteile für alle beteiligten Parteien bringen: ausgebildetes Personal für Deutschland, eine professionelle und persönliche Zukunft für die ausgewandernten Pflegekräfte und eine entspanntere Lage des Arbeitsmarktes im Herkunftsland.[4] Soweit die Theorie. Jedoch werden von deutscher Seite die Folgen der Personalanwerbung auf den Pflege- und Gesundheitssektor der Herkunftsländer nicht weiter untersucht.[6] Dabei zeigt das Beispiel Keralas, warum dies dringend nötig wäre.

Viele VerliererInnen

Im indischen Bundesstaat Kerala hat Arbeitsmigration eine lange Tradition: Insbesondere die Ausbildung von Pflegepersonal für Amerika und Europa ist seit Jahrzehnten ein Wirtschaftszweig Keralas.[4] Jedoch hat der durch Abwanderung generierte Geldfluss aus dem Ausland auch negative Folgen für die Region. Beispielsweise stiegen dadurch die lokalen Bodenpreise an. Wer keine im Ausland lebenden Verwandten hat, schaut in die Röhre.

Der durch das Überangebot von Pflegekräften entstandene Wettbewerb um Jobs hat zudem verheerende Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen. Oftmals wird der gesetzliche Mindestlohn unterschritten. Unter erhöhtem Druck leiden insbesondere schwangere Pflegerinnen, welche entlassen oder gar zur Abtreibung gedrängt werden. Um ihre hohen Ausbildungskosten zu refinanzieren, sind viele der neu ausgebildeten PflegerInnen gezwungen, ihre Heimat Kerala zu verlassen. Sie müssen in anderen Bundesstaaten oder im Ausland ihr Glück suchen und landen in prekären Arbeitsverhältnissen in Europa, verschulden sich bei Vermittlungsagenturen oder arbeiten unter schlechten Menschenrechtsbedingungen in den Golfstaaten.[4]

Ursachenbekämpfung gefragt

Die Strategie der grenzüberschreitenden Anwerbung verbessert weder die Situation der Pflege in Deutschland noch in den Herkunftsländern. Ganz im Gegenteil: Sie schafft Anreize, der Abwerbung einheimischen Pflegepersonals zuzustimmen, obwohl das eigene Gesundheitssystem darunter leidet.[7] Deutschland müsse vielmehr dazu beitragen, Gesundheitssysteme und -personal in armen Ländern zu stärken. Deutschland braucht zwar auch Einwanderung, um gegen den steigenden Personalmangel an Pflegekräften gewappnet zu sein. Zugleich ist aber mehr Respekt, Wertschätzung und eine höhere, geschlechterunabhängige Bezahlung bei besseren Arbeitsbedingungen für die PflegerInnen in allen Bundesländern und für alle Träger nötig. Dass dies ein echter Gewinn sein könnte, zeigt eine Studie aus Bremen, wonach 60% der ehemaligen PflegerInnen sich unter besseren Bedingungen eine Berufsrückkehr vorstellen könnten.[7] (CL)

Artikel aus dem Pharma-Brief 10/2022, S. 5

Bild: Bananenverkäufer in Trivandrum © Adam Jones

[1] IW Köln (2018) Prognostizierter Bedarf an stationären und ambulanten Pflegekräften in Deutschland bis zum Jahr 2035.

[2] Pharma-Brief (2022) Deutschland forciert Brain-Drain. Nr. 3, S.2

[3] Bundesministerium für Gesundheit (2021) Richtlinie zur Förderung von Vorhaben zur ethisch hochwertigen Gewinnung von Pflegefachkräften in weit entfernte Drittstaaten im Rahme des Programms „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“. Bonn 23. Juni.

[4] Kulamadayil L (2022) Helfende Hände. ipg-journal 12. Jan. [Zugriff 2.11.2022]

[5] Ärzteblatt (2021) Deutschland wirbt Pflegekräfte aus Indiens Süden an. 2. Dez. [Zugriff 3.11.2022]

[6] Deutscher Bundestag (2022) Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Cornelia Möhring u.a. DIE LINKE. Drucksache 20/2237 [Zugriff 2.11.2022]

[7] Möhring C (2022) Kleine Anfrage: Grenzüberschreitende Abwerbung von Pflegekräften. [Zugriff 2.11.2022]

Pharma-Brief Spezial

Hier finden Sie eine separate Auflistung des Pharma-Brief Spezial. Dies sind Sonderausgaben, die sich auf unterschiedliche Themenschwerpunkte konzentrieren.

Pharma-Brief Archiv

Pharma-Brief Archiv

Unsere Fachzeitschrift Pharma-Brief erscheint acht Mal pro Jahr und bietet gut recherchierte Beiträge rund um das Thema globale Gesundheit. Sie informiert über Zugangsprobleme bei Medikamenten, Arzneimittelrisiken und Nutzenbewertung, mangelnde Transparenz des Arzneimittelmarktes, vernachlässigte Krankheiten, illegale Pharmageschäfte, internationale Gesundheitspolitik und auch über Projekte der BUKO Pharma-Kampagne. Zweimal jährlich erscheint außerdem eine Doppelausgabe mit dem Pharma-Brief Spezial als Beilage. Die Broschüren beleuchten jeweils ein Schwerpunktthema.

Abonnieren Sie den Pharma-Brief und bleiben Sie auf dem Laufenden!

Sie können hier alle Jahrgänge des Pharma-Briefes ab 1981 online lesen.